【STJ第4号掲載】札幌交響楽団 第619回定期演奏会(バーメルト指揮)

札幌交響楽団の東京公演直前スペシャルということで、さっぽろ劇場ジャーナル第4号の紙面に掲載した記事をWebでも公開します。バーメルトが指揮した2019年5月の札響定期演奏会のレビューです。どうぞお楽しみください。(事務局)

2019年5月17日(金)、18日(土) 札幌コンサートホールKitara(大ホール)

5月定期は首席指揮者マティアス・バーメルト。彼が指揮をすると札響は並々ならぬオーケストラの力量を示すが、それでいて決して各楽器が無反省に技量に溺れることがない。音楽はいつも美しい統制の下にある。5月の定期もいずれの曲目でもそうだった。かつての美意識からすればバーメルトの音楽は過度に人工的に感じられるかもしれない。だが、オーケストラとはこのように細かくコントロールすることが可能なのであり、また、そうしたときにだけ立ち現われる美があることを21世紀の私たちは知ってしまった。

札幌交響楽団提供

まず1曲目はドビュッシーの小組曲(ビュッセル編)。バーメルトがこうした若々しい抒情性に満ちた音楽を指揮すると老境に入り若い頃を振り返るような音楽になる。かつて客演時にマ・メール・ロアを振ったときもそうだった。小組曲では、旋律の歌い方は声楽的発想ではなく器楽的であり、それが音楽の清潔感につながっていた。「小舟にて」はデリケートを極め儚さが漂う。また、スコアに厳密に忠実ながら、ほんの少しだけアクセントを効かせ、それが絶大な効果を上げた。例えば、中間部を経てト長調に戻る94小節では、ppの木管の合いの手を少しだけ強調し前半と変化をつけた。ほんの少しのことなのだが音楽を味わい深くしている。「メヌエット」では主題がVaに移りそこにVcが重なり合う(25小節)音色が作品に陰影を添えており惹きつけられた。ドビュッシーとしてはやや保守的な作風のこの曲だが「バレエ」では3拍子になる48小節以降で教会旋法や全音音階の萌芽が明確に、しかし控え目に響いてきた。

2曲目は、ソリストに児玉麻里・桃を迎えてプーランクの2台ピアノのための協奏曲。洒脱な旋律美を誇った初期のプーランクが大戦期に入り徐々に作風に影を落とすようになってきた時期の作品。とはいえ、初期のエレガントな面と両面を持つ。バーメルトと児玉姉妹はこれを戦争の恐怖と人間性の破壊の音楽として徹底した。第一楽章、指定はAllegro ma non troppoにもかかわらず♩=160という超高速だった。聴いたことがないような疾走に戦慄を覚えた。急に別な音楽が始まるコーダも、あたかも爆撃の衝撃で失神し、平和な夢を見ているかのように聴こえた。終楽章も二短調の鋭い和音が炸裂すると、次々と4つの主題が出てくるが、そのいずれも、愛らしい外観を露わにしたその次の瞬間に歪められ引きちぎられてゆく。プロコフィエフにしてもショスタコーヴィチにしても、世界大戦とはかくも人間を根本から変えてしまうものかと慄いた。バーメルトもオケから無残なほど匂いも演出もない音響を引き出す。この無残さの片鱗に真実を認めた、そういう音楽なのだという確信が聴こえてくる。

札幌交響楽団提供

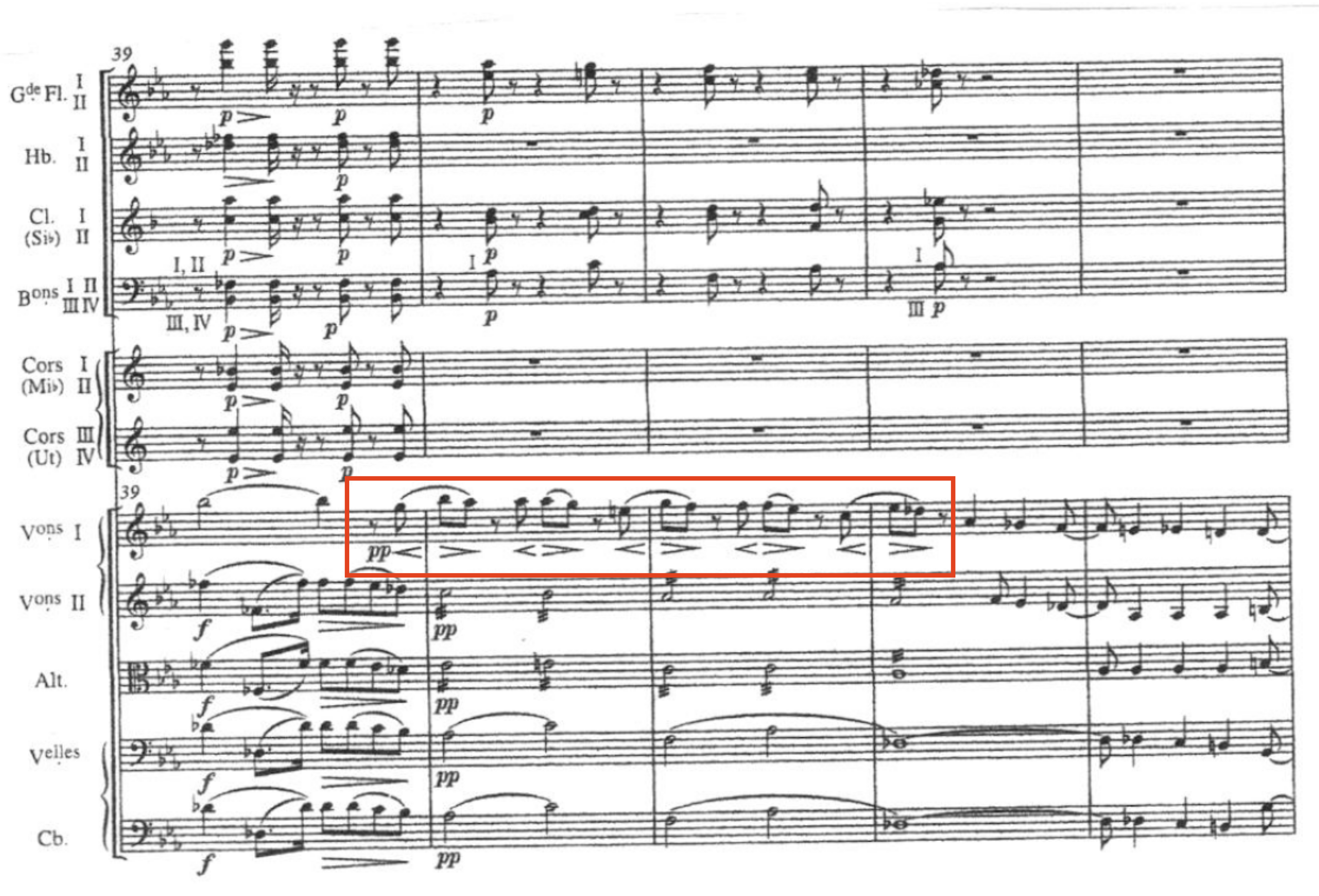

休憩を挟んで後半はベルリオーズの幻想交響曲。これが見事な演奏だった。清潔で、明瞭で躍動感に溢れているこの感覚は反ロマン主義的であり、19世紀の妄想と情熱の塊のような本作とは相容れないかに思われたが、どっこい。思い込みと夢のなかの音楽、つまりすべて脳内で完結するこの音楽。醒めたバーメルトの視線が、リアルよりもさらにリアルなハイパーリアル的虚構の世界を切り拓いた。演奏は驚くほどスコアに忠実。ただ書いてある通りにスフォルツァンドなどを処理してゆくのだが、そのすべてに意味があるように聴こえるのだ。札響の楽員が緊張しており全員が本気になっているのがよく分かった。第1楽章は、あくまでも整然としていながら、甘美であり苦味がある。好きな人に振り向いてもらえない悲しさと好きな人がいるという喜びがごく繊細に交錯している。この繊細さを当たり前に聴き取れない人間にはおそらく無表情に聴こえるのだろう。そういう高級さがある。39小節のVn(※譜例1)は、スコアの指示はただのppだが、スラーひと塊りごとに響きと音量が強→弱→強→弱とわずかに変化し、デリケートな内面の揺れを表現した。ただの音ではなく一拍ごとに期待と諦めの交錯が聴こえてくるのだ。

譜例1

この定期以降、他の演奏がここに何も感じていないように聴こえるようになってしまった。第2楽章も魔術的。弦が優美で陶酔的。しかし実は醒めており虚構であることにどこかで気づいているような二重性がある。その弦が静まり波乱の予感が過る116小節(※譜例2)は、フッと景色が変わるような雰囲気の変化が本当に素晴らしかった。ここも同じ表情で何もなく通り過ぎるだけの演奏が多すぎる。

譜例2

第3楽章はVnの絹のような美しさ、Vcのくっきりした威圧的でない美感に惹きつけられる。まったく演出臭さはないのだが絶え入るかのような孤独と愛らしさが交互に聴こえてくる。VnとFlの溶け合いも完璧。そこにClやHrが加わる色彩も言うことなし。弱音に特徴的なのは、表情がないという表情とでも言えばよいだろうか。それはオーケストラ芸術の極致のような難しさだが、それが目の前で難なく展開されてゆく感がある。第4楽章、断頭台への行進は、あらゆる音を明確に聴かせないではおかないという意気込みがある。歩みは緩まない。高揚は熱狂ではなく音響の祭典だ。断頭の刑を見に大衆が押し寄せるお祭り的な雰囲気はない。首が転げ落ちるピッツィカートがインテンポだったため埋もれてしまったのは惜しかった。しかし芝居っ気のなさは彼の魅力でもある。終楽章もバッハのリチェルカーレ(ウェーベルンが編曲した)のように抽象的な音響美を目指している。が、無味乾燥には陥らない。むしろ逆である。Gでのほんの少しの加速、怒りの日の金管の意外な柔らかさ、6/8拍子の6拍目にくるスフォルツァンドの鋭さ、聴きどころが次々と耳に飛び込んでくる。そして終結部に入る前のFgに現われる「魔女のロンド主題」(338小節)。これも通常あまり聴こえない。いや聴こえるのだが意味があるように聴こえない。しかし、バーメルトが振ると、低弦とカノンで模倣しているのがはっきり聴き取れるのだ。指揮者の眼が行き届いている。そしてこのロンド主題がVaから次々と受け渡されてゆく355小節では、なんと弦5部がSul ponticello(※駒の近くを弾くことでメタリックな音になる特殊奏法)で奏された(444小節のコル・レーニョではなく)。喉を搔き毟るような、骸骨がグロテスクに踊るような響きはいまも耳にこびりついている。バーメルトはたまにこういうことをやってくる。元来、ストコフスキー譲りの管弦楽法の職人なのだが、こういうところにその側面が出てくる。

幻想という作品は、曲のプログラムがすべて言葉で説明されてしまっており演奏家に解釈の余地がないところがある。音楽家には本質的に言葉への軽蔑や憎悪がある。バーメルトは作品のプログラムが持つあからさまな情熱や妄想から距離を取り、それらを括弧に入れた上で、それでも零れおちてくる感情を拾い上げようとしたと言える。会場に空席が多いのが本当に惜しい。札響が新しい世界に足を踏み入れた現場を見逃す手はない。