【リレーエッセイ<STJ接触篇>⑤】音楽の「敷居」を考える。~エロス・霊性・越境・そして旅~(執筆:越水 玲衣)

私たちは、「世界」を語っているつもりで「社会(世間)

このたび、リレーエッセイの第5走者として書かせていただきます越水玲衣です。わたしは週末エッセイストです(平日は別のお仕事をしています)。書評やタロット鑑定結果を執筆したり、小学生の頃からの「推し」であるモーツァルトの手紙を紹介するエッセイブログを書いています。ときどき「オンライン音楽哲学カフェ」と称して、音楽関連本の読書会や音楽にテーマを絞った対話の会も開催しています。

このたび、リレーエッセイの第5走者として書かせていただきます越水玲衣です。わたしは週末エッセイストです(平日は別のお仕事をしています)。書評やタロット鑑定結果を執筆したり、小学生の頃からの「推し」であるモーツァルトの手紙を紹介するエッセイブログを書いています。ときどき「オンライン音楽哲学カフェ」と称して、音楽関連本の読書会や音楽にテーマを絞った対話の会も開催しています。

実はこれまでずっと音楽哲学カフェで話題にしたかったにもかかわらず、思い切ることができず実現に至っていないテーマがあります。それはクラシック音楽界隈で定期的に話題にのぼる「敷居」という言葉について。「クラシック音楽は敷居が高いのか?」「新規のクラシックファンを呼び込むため、我々音楽家は敷居を下げるべきなのか?」という場合に使われる、この言葉です。

敷居―――この言葉を聞いたとたん(おそらく、わたしだけではないとは思いますが)胸のザワつきを覚えます。ひとことコメントしたいような、したくないような。で、この場合の「敷居」がいったい何のことをいっているのか、比喩的表現のその奥を考察したいと思ったのです。敷居の意味するところは、人によってさまざまです。想定しているものが違うのに言葉だけをひとり歩きさせるのは、誤解を招くことになります。もっといえば、「敷居」という表現の意味をよく吟味しながら使っている人がほとんどいないからこそ、安易に使ってしまうのではと感じたからです。

敷居―――この言葉を聞いたとたん(おそらく、わたしだけではないとは思いますが)胸のザワつきを覚えます。ひとことコメントしたいような、したくないような。で、この場合の「敷居」がいったい何のことをいっているのか、比喩的表現のその奥を考察したいと思ったのです。敷居の意味するところは、人によってさまざまです。想定しているものが違うのに言葉だけをひとり歩きさせるのは、誤解を招くことになります。もっといえば、「敷居」という表現の意味をよく吟味しながら使っている人がほとんどいないからこそ、安易に使ってしまうのではと感じたからです。

そんなわけで、先走者の方々の熱意に勇気づけられ、専門家でも音楽関係者でもありませんが、変態モーツァルト愛好家でもあるひとりの物書きとして、今回エッセイのテーマを「敷居」にしてみたわけです。そして、これまでわたしが見聞きした、数々の「敷居」について想定されたであろう意味を列挙しつつ、多角的に眺めてみようと考えていたのです。

でも、途中で考えを変えました。

今回そういうアプローチはやめます。

なぜなら、これまで使われた「敷居」という言葉について列挙していると、不思議にわたしのテンションが下がるからです。どうにもネガティブな気持ちになってしまう。というわけで今回は、わたし自身の経験から出発する「敷居」論へと方向転換することにします。

「タテ」から「ヨコ」へ

「敷居が高い・低い」という表現を使うことに賛成か反対かは、いったん脇に置いておいて、ここでちょっと「敷居」の中身をイメージしてみましょうか。有名な曲、わかりやすい曲、家族で聴ける曲、題名がある曲、クラシック音楽の知識、教養、芸術性、プロとアマ、情報の入手方法、コンサートマナー。あるいは、もっとエグい言い方をすれば、地位や職業の格、学校・・・

こうして挙げてみると(全部が全部そうではありませんが)少し傾向が見えてきます。

だいたいどちらか一方が上にいて、どちらかが下にいること。誰か特定の人やことを示しているようでいて、実は単純に概念としての名も無き人々、クラシックを聴かない人という「カテゴリ」での括りになっていること。つまり「上下・垂直方向思考」と「集団的思考」の2項対立です。社会的・能力的にそれらが混じり合ったものを「階層」や「レベル」ともいいますが、そこではっと気がつきました。そうだ、よくよく考えたら、わたしそういう上下関係が大の苦手じゃないか・・・こうした集団的上下関係、そもそも好きじゃないじゃないか。それはまあ、胸もザワザワするわけだ。

もっと魅力的な「敷居」はないのか。少なくとも自分にとって、ポジティブに考えられる「敷居」はないのか。どうせ書くならまずはそこから始めたい。

そこで今回は、垂直方向だった「敷居」を水平方向に移したいと思います。そして「敷居」を「境界線」と読みかえ「高い・低い」から「遠い・近い」へ視点を変えます。さらに、集団的・社会的ではなく、わたし個人の「体験」から始めてみようと思います。そこを足がかりにして、クラシック音楽の「敷居」問題を考えてみたいと思います。

生としてのエロス体験

以前、音楽哲学カフェで、わたしのバイブルともいえる『モーツァルトの手紙』の読書会を主催したことがあります。いうなれば『モーツァルトの手紙』のオンラインオフ会でしょうか。会の冒頭で、それぞれがモーツァルトを好きになったきかっけを、話してもらうことにしました。そうすると、1人も似たような人がいない。本当に人それぞれ、というしかありません。伝記から、習い事のピアノから、歴史から、映画から。お洋服からという答えも。それは、まるで人生の歩みそのものです。そして聴き方、考え方も、似ているようでこれまた微妙に違う。しかしです、別々の入口から来たわたしたちは今、巡り巡ってモーツァルトを愛する者として、ともにこの場にいるわけで。

これって、ちょっとした奇跡だと思いませんか?

昨日までは遠く関係もなく、見えてもいず、全く知らなかった世界。またはちょっと苦手だった作曲家。でも気づいた時には、すでに境界を越えて内側にいたという。「敷居」を一生懸命に越えた覚えもないし、誰かにわかりやすく下げてもらった覚えもない。「好きになる」とはそういうことです。そこに敷居、境界なんてあったのかわからない。すでに越えているのです。確かなのは、そこに興味、好奇心、憧れ、恋、情熱、ギャップ萌え、感銘、感嘆があったこと。わたしは、こうした情熱の全て、何かが新しく入ってきて生き生きと心の中に根付くことを、包括的な「エロス的体験(エロではない)」だと思っています。これこそ、そもそもの敷居越え、越境であり、その人の人生に与えられた特別なギフトのような、巡り合わせではないでしょうか。それは「なにか大きなもの」が引き合わせてくれた運命的な出会い、のようにも感じます。

岩波文庫の『モーツァルトの手紙 その生涯のロマン(下)』の中に、それを感じさせる大好きな翻訳があります。モーツァルトにとって父であり、音楽の師であり、神様の次に(いやそれ以上かも)恐れたレオポルドが重病だと知った際に書き送った、この手紙の中です。

「・・・私は、(まだこんなに若いのですが)もしかしたら明日はもうこの世にいないのではないかと、考えずに床につくことは一度もありません。それでいて私を知っている人はだれ一人として、私が人との交流で、不機嫌だったり憂鬱だったりするなどと、考える人はいないでしょう。そしてこの仕合せを私は毎日、私の創造主に感謝し、そしてそれが私の隣人の一人一人にも与えられるようにと心から願っています。」(※1)(1787年4月4日 ウイーンより在ザルツブルグの父レオポルドへ)、(p.124~125)

「霊性」という聴き方を求めて

ここに出てくる「しあわせ」という言葉に「幸せ」ではなく「仕合せ」を充てた柴田治三郎の凄さ。モーツァルトという人に対して真摯に向かい合い、人生観を抜き出して見せた名翻訳だと思います。そう、この「仕合せ」という言葉に、モーツァルトの人生観、それ以上の「宗教観」が表わされているといっても過言ではないのです。

仕合せ―――それは「幸せ」とは違い、どこか他力的で東洋的な響きです。そして自力で掴みに行く夢や目標とは、また別の境地です。確かにモーツァルトは死ぬほど努力しました。そして持ち前の多動力を生かし、当時は画期的だったフリーランサー音楽家として、職業選択の幅を広げました。しかし彼は手を尽くした後、ふっと握った拳をひらくように「どうせ全て明かされる時がくるさ」と委ねます。彼は、最後はタイミングや、日常に隠された”サイン”といった「目にみえない大きな力」を大事にしていました。こうした、自分の背後で何が行われているのか、という摂理や意味を読もうとする感性を「霊性」といいます。それはキリスト教だけでなく、もっと人間の根源的な「信仰心」かもしれません。モーツァルトは小さな頃から旅に次ぐ旅で、病気になったり、トラブルにあったり。だからこそ、自分が今日、無事にここに生きていられることに対して「有り難さ」を感じていたのです。

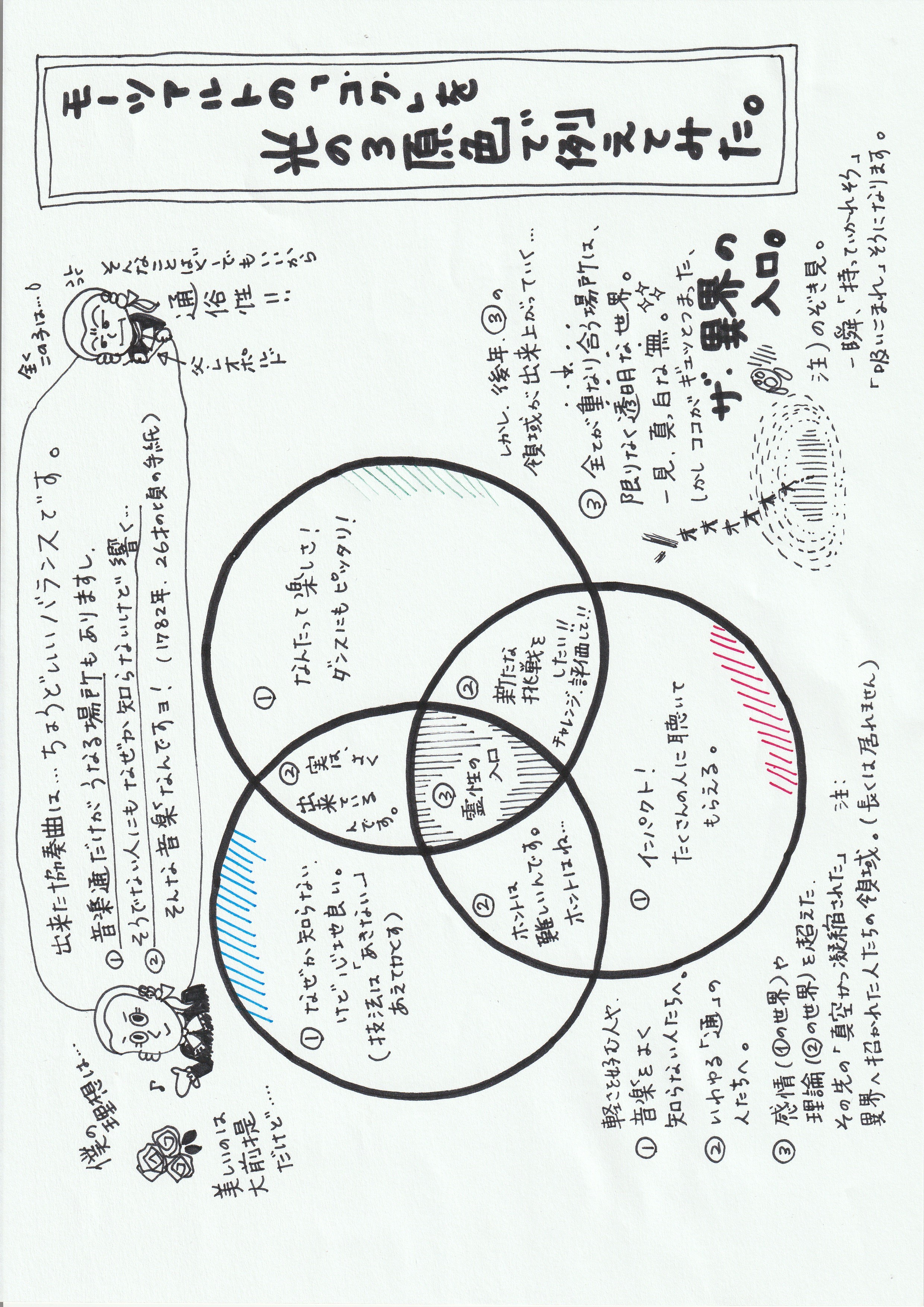

彼は35歳で亡くなりますが、20代の終わりごろから(ザルツブルグ宮廷の大司教のもとで働かなくなってから)彼の音楽には独特の「コク」が生まれていきます。もともと「キレ」は良かったでしょうが、そこに「コク」が加わっていく。そして「キレとコクを兼ね備えた、中堅作曲家」として円熟していきました。ここでいう「コク」とは、見えない何かがある感じ、「深遠なる異界への入口」です(この「コク」については、解説イラストをつけておきましたのでご覧ください)。思うにその「コク」の一端は、この「仕合せ」的感性、つまり「霊性」のはたらきが関わっている気がします。ざっくり言えば、モーツァルトの音楽は「宗教的」になっていきます。

聖としてのエロス体験

さて、わたしは小学生の頃、クラシック音楽が「好き」だという越境体験をしたあと、12歳の秋に、もうひとつの越境体験をします。それは「人間の住める世界」とそうではない場所との境界が曖昧になるという体験です。小学校のチャイムだったモーツァルトの「ホルン協奏曲第1番第1楽章」で、突然感じたある感覚です。中盤のtuttiで、オーケストラの音の重なりの中に一瞬、虚無?真空?のような、穴を感じたのです。そこは「とてもじゃないが人間が住めない場所」だとわかりました。一瞬、恐怖を感じたからです。しかし、とても探求心をくすぐられる魅惑の「恐怖」でした(ちなみにこの探求心は、いまだに終わっていません)。これが「好き」に次ぐ、わたしの第2の「敷居」越境体験です。

いえ、必ずしも宗教曲でなくても神秘的「越境」は起こります。そうでなければオペラ『魔笛』に、あれほどの純真さと敬虔さと、宇宙的な神秘を感じるでしょうか。交響曲第41番『ジュピター』の第4楽章のクライマッスに感じる宇宙的な真空を感じさせるエネルギーは、何と例えればいいのでしょうか。

この神秘的なものを感じ取る感性、これを霊性(spirituality)といいますが、この霊性のはたらきを「生のエネルギー」「エロスを含む包括的な人間のエネルギー」だと位置づけたのは20世紀ドイツ(のちにアメリカに亡命)のプロテスタント神学者パウル・ティリッヒです。彼は「造形芸術と建築との神学について」で、そのことを語っています。

「すなわち芸術は、それが宗教的であるためには、必ずしも宗教的対象を扱わねばならないということはない。芸術は、いわゆる宗教的芸術であれ、いわゆる世俗的芸術であれ、すべて宗教的でありうる。それは、それにおいて究極的な意味と存在との経験が表現されている限り、宗教的である。」(※2)「造形芸術と建築との神学について」、(p.366)

そう、「霊性」は、なにも特定の宗教のことを指しているのではありません。あらゆる宗教の根っこにある基本的なもので、もっとやさしく言えば、さきほどの「仕合せ」的な「有り難さ」に美しさを見い出すこと、ともいえます。磯山雅は、著書『モーツァルト=二つの顔』の中で、モーツァルトの音楽を「むしろそれは、神的というより、霊的と呼んだほうがいいであろう」(※3)(p.218)こう例えました。

別にモーツァルトでなくてもいいのです。第九でも、宇多田ヒカルでも構いません。道徳的で立派な「神様」との対面というより、もっと宇宙や大地に根ざしたエネルギーと出会う感覚。佐藤眞の合唱曲『大地讃頌』を聴いた(歌った)時に、思わず泣きそうになったりするあの感情でしょうか。音楽以外の例えでいえば、アメリカの作家レイチェル・カーソンの著書に『センス・オブ・ワンダー』という本がありますが、それにも似ています。「おおいなるもの(サムシング・グレート)」との対峙、世界のふしぎに驚嘆する感性です。

異界との出会いは「ひとり」

おわかりかと思いますが、音楽はこの領域にとても強いのです。特にクラシック音楽は、今いる日常の場所から遠くへと、ふっと越境させることができる。あの世(彼岸)とこの世(娑婆)の境界すら、体感として縮めたり、溶かしてしまう。

「この世ならざる異界」がわたしの隣に、すーっと、いつのまにか来た―――

それは普段は遠いはずの世界をいきなり縮めることができる「危険かつ大胆な体験」です。

しかしこれは、トランス的(境地)体験ではありますが、集団でトランス状態になることではありません。そして永遠に悟ったかのように「異界」に留まることもできません。究極的には「個人的体験」であり、たったひとりで大いなるものと向かい合う「魂の旅」なのです。

また現代のスピリチュアル系でいわれるように「キラキラした自分」になるために役立てられる手段ではありません(スピ系ではなくても、手段としてクラシック音楽を聴く人は確かにいますが)。しかし本来は、もっと個人的で、しょぼしょぼしたものかもしれません。わたしたちはくじけそうになった時、大自然に身を置くかのように音楽を聴きます。なぜでしょうか。現実から目を背けるためでしょうか。瞬間的にはそうかもしれません。しかし究極的には、覚悟ができるから、ではないでしょうか。「魂のリカバリ」をして、自分がいるべき「あの日常」に、立って戻る力を再び得るためなのでしょう。

「音楽の力」は大きいが・・・

では「音楽の力」はすごい。しかし、です。大きいことはいいことか?なのでしょうか。

そういえば、わたしたちは時々、ブラック企業や強固な集団に対して「なんか、宗教っぽいね」という言葉を使います。これは「あるフィクションに対して、まるで思考停止して盲目的に従っている全体主義的な状態」のことを言い表したもので、厳密にいえば「宗教的」というより「教団的」なのですが。たしかにカルト集団ほどではなくても、貨幣、法人、学校、家族まで、わたしたちはあらゆる社会的・文化的生活の中に、ひとつのあるべき姿、フィクションを想定し、みんなで協力してそれを信じて動きます。貨幣はその価値を誰もが信じていなければ使いものになりませんし、世界のどこを探しても「法人さん」という人はいません。法人の実態は、大勢の働く人間の集まりです。これは世界的ベストセラーになったユヴァル・ノア・ハラリの『サピエンス全史 文明の構造と人類の幸福』の中でもいわれているところです。わたしたちは、ひとつの答えを信じることによって、集団を維持しています。

そういえば、わたしたちは時々、ブラック企業や強固な集団に対して「なんか、宗教っぽいね」という言葉を使います。これは「あるフィクションに対して、まるで思考停止して盲目的に従っている全体主義的な状態」のことを言い表したもので、厳密にいえば「宗教的」というより「教団的」なのですが。たしかにカルト集団ほどではなくても、貨幣、法人、学校、家族まで、わたしたちはあらゆる社会的・文化的生活の中に、ひとつのあるべき姿、フィクションを想定し、みんなで協力してそれを信じて動きます。貨幣はその価値を誰もが信じていなければ使いものになりませんし、世界のどこを探しても「法人さん」という人はいません。法人の実態は、大勢の働く人間の集まりです。これは世界的ベストセラーになったユヴァル・ノア・ハラリの『サピエンス全史 文明の構造と人類の幸福』の中でもいわれているところです。わたしたちは、ひとつの答えを信じることによって、集団を維持しています。

情報技術が発達し、1つの大きな集団、文化的フィクションが多様になった今、クラシック音楽は、いまだ「多様な聴き方」を許容されていない気がしてなりません。クラシックを聴く人はこうあるべきという理念が「一神教」かつ「集団」的なのです。それがクラシックを聴かない人を敬遠させてしまうのではないでしょうか。そして「敷居」の中にいるはずのファンまでも、果たして自分は理想的な正しいクラファンをやっているのか、普通からはみ出ていないか、逸脱していないかと、内心ヒヤヒヤしながら楽しんでいるのはないでしょうか。

理想(イデア)に近づきたくて

明治以降、クラシック音楽が一定以上の家柄の教養か、教育の一環として歩んできたその価値観、フィクションを、わたしたち自身がいまだに捨てきれていない。「クラファンのイデア」からの束縛から脱せていない。自分なりの(マニアックな)聴き方を、たとえばSNSで純粋に「楽しんでいます!」とはなかなか言いづらい。「こんな聴き方をしているわたしって、変わっていますよね」、「この曲の良さがわからないなんて、きっと勉強不足なんですよね」と思ってしまう。

そういえば、「敷居が高い」という言葉にはもう一つの使い方があるのです。それは「不義理をしてしまったので、相手に対して申し訳がたたず顔向けできない、足が向かない」という意味です。こちらの「なっていなさ」が恥ずかしくて、相手の敷居を高く感じるという状態。実は本来「敷居が高い」という表現はこちらが先で、厳密には正しい言葉だそう。この曲がわからないなんて自分は至らないのではないだろうか・・・と嘆く聴き手の後ろめたさを表しているような気がして、なんとも皮肉な例えです。

そういえば、「敷居が高い」という言葉にはもう一つの使い方があるのです。それは「不義理をしてしまったので、相手に対して申し訳がたたず顔向けできない、足が向かない」という意味です。こちらの「なっていなさ」が恥ずかしくて、相手の敷居を高く感じるという状態。実は本来「敷居が高い」という表現はこちらが先で、厳密には正しい言葉だそう。この曲がわからないなんて自分は至らないのではないだろうか・・・と嘆く聴き手の後ろめたさを表しているような気がして、なんとも皮肉な例えです。

クラシック音楽は、もともと修道的な趣味であり、あるところまで学習してこそ楽しめる「サンクコストの高い趣味」です。しかも歴史的に背負ってきた「これまでのあらすじ」や「演奏家の解釈」が複合的に重なり合っている。だからこそ、それなりに高尚なジャンルとされている。そこでは「努力は楽しい」とは言える。でも「純粋に楽しんでいる」とは言いづらいのです。それが日本のクラシック集団の理想的イメージとなってしまっている気がします。

「うっせえわ」的な、何か。

そういう意味では(わたしの音楽哲学カフェでも扱いましたが)岡田暁生の『音楽の聴き方』は、象徴的かもしれません。冒頭はなるほど画期的でした。「個人的感覚をもっと信じていいんだよ!」と、太鼓判を押されたような気がしました。しかし、だんだんと雲ゆきがあやしくなります。そして最後には何故かスタート地点に戻ってしまうのです。「イデアとしてのクラファン」「違いのわかる、クラファンのジェネラリスト」になるべき指南書として、終わってしまうのです。応援しているサッカーチームの放ったシュートがゴールポストに当たって跳ね返った時のように、思わず両手であたまを抱えてしまいました。

そういう意味では(わたしの音楽哲学カフェでも扱いましたが)岡田暁生の『音楽の聴き方』は、象徴的かもしれません。冒頭はなるほど画期的でした。「個人的感覚をもっと信じていいんだよ!」と、太鼓判を押されたような気がしました。しかし、だんだんと雲ゆきがあやしくなります。そして最後には何故かスタート地点に戻ってしまうのです。「イデアとしてのクラファン」「違いのわかる、クラファンのジェネラリスト」になるべき指南書として、終わってしまうのです。応援しているサッカーチームの放ったシュートがゴールポストに当たって跳ね返った時のように、思わず両手であたまを抱えてしまいました。

岡田氏の書いたような、完璧なクラシックファン。つまり、何でも分け隔てなく聴こうとし、文化的な面からも考察できて、違いもわかる。的確な表現で批評もでき、人工的なものを極力排して、生演奏を至上とし、自分も楽器を(それなりに)嗜む・・・いや、そんな人って、本当にいます?これまでも、これからも。世界がどんどん多様化されている中で、そこまでして平均的にすべてを愛する必要があるのでしょうか。けれどまだ、どこか一方でわたしたちは、その「完璧な架空の誰か」の目を気にしてしまう。本当は、そのどれか、もしくは全然違う愛し方、これらの一部分しか担っていないのではないでしょうか。「それ昭和だね」ならぬ「それ明治だね」的な世界なのです。

「楽」の差異を楽しむ。

わたしの知人にはクラシック音楽を聴かない人もたくさんいます。実は関係者が思うよりも、クラシックは潜在的にずっと親しまれています。クラシックファンかそうでないか、はっきりとした「敷居」なんていないのです。グラデーション状の、その人なりの「近さ」「遠さ」があるだけです。そして意外にもたくさんの入口が日常にごろごろ転がっている。漫画やアニメ、映画やゲームなど。何年もかけて徐々に「近づいていく人」もいれば、ある日突然「呼ばれた」かのようにハマってしまう人もいる。しかしそれは、いい演奏をしたから、最高峰のオーケストラを聴かせたからというものではありません(ここがなかなか難しいもので、わたしのような「物書き」にもいえることではありますが)。

しかし目指すは、1つの宗教的教団、イデアから、個人的体験や多様な愛し方の肯定へのシフトではないでしょうか。

国際、学際、などという言葉があります。国・ジャンル・専門を超越するということをいいます。「際」は「差異」ともいえます。「際」を水平的に、もっと小さい括りの中で、飛び越える。今の日本のクラシック音楽においても必要ではないでしょうか。それは「楽際」です。そして今後「敷居」という言葉が、間違っても「分際」として、上下的、集団的に、専門性やプロ・アマなどという基準で使われることがないようにもしなければいけません。

そして、旅に出る。

わたしたちはこうした困難な時期に、これまでは当たり前だと思ってやってきたけれど、すでにいらなくなったクラシックの常識、つまりフィクションの棚卸しと解放が、必要なのかもしれません。「敷居に入ってもらう」のではないのです。敷居から出て旅に出なければいけないのは、クラシック音楽を聴く、関わる、わたしたちの方なのかもしれません。

最後に、人生の3分の1を旅の空で過ごしたモーツァルト。彼には、様々な土地にたくさんのジャンルが違う知人・友人がいました。その中には国の高官もいれば、やたらと胡散臭い人間もいました。しかしそれがモーツァルトの「際」を多様なものにし、成熟させたのです。

彼は手紙にこう書き残しています。

じっさい、

請け合って言えることですが、

旅をしない人間は

(少なくとも芸術や学問にたずさわる者は)

みじめな人間です!

(※4)(1778年9月11日 パリより在ザルツブルグの父レオポルドへ)、(p.184)

(越水 玲衣)

引用・参考文献

(※1)『モーツァルトの手紙 その生涯のロマン(下)』(柴田治三郎編訳)、岩波文庫、2015年

(※2)『ティリッヒ著作集(第7巻)文化の神学』「造形芸術と建築との神学について」(パウル・ティリッヒ著 矢口美智雄・竹内寛・木下量熙・田辺明子訳)、白水社、1999年

(※3)磯山雅『モーツァルト=二つの顔』、講談社選書メチエ、2000年

(※4)『モーツァルトの手紙 その生涯のロマン(上)』(柴田治三郎編訳)、岩波文庫、 2015年

レイチェル・L・カーソン『センス・オブ・ワンダー』(上遠恵子訳)、新潮社、1996年

ユヴァル・ノア・ハラリ『サピエンス全史(上・下) 文明の構造と人類の幸福』(柴田裕之訳)、河出書房新社、2016年

岡田暁生『音楽の聴き方 聴く型と趣味を語る言葉』、中公新書、2014年

<著者紹介>

越水 玲衣(Rei Koshimizu)

エッセイスト。文化学院文学科/日本大学文理学部哲学専攻卒業。霊性・哲学・芸術を軸にエッセイやコラムを執筆。モーツァルトの手紙を紹介する「明日のためのモーツァルト」ブログを運用。映画『アマデウス』を人生で延べ300回以上は観ている「モーツァルトの変態」でもある。昨年オンライン音楽哲学カフェ「グロッテ」を開始。

エッセイスト。文化学院文学科/日本大学文理学部哲学専攻卒業。霊性・哲学・芸術を軸にエッセイやコラムを執筆。モーツァルトの手紙を紹介する「明日のためのモーツァルト」ブログを運用。映画『アマデウス』を人生で延べ300回以上は観ている「モーツァルトの変態」でもある。昨年オンライン音楽哲学カフェ「グロッテ」を開始。

※「投げ銭」するための詳しい手順はこちらからご確認いただけます

この記事はこちらの企業のサポートによってお届けしています