【STJ第7号掲載】札響Pick up! 札幌交響楽団 東京公演2022レビュー(執筆:平岡拓也)

さっぽろ劇場ジャーナル第7号の完成記念に、紙面に掲載している記事の一部をWebでも公開いたします。第二弾は、4~5面掲載の札幌交響楽団コーナーより、今年の2月に開催された札響東京公演2022のレビューをご覧ください。(事務局)

2022年2月8日(火) サントリーホール(大ホール)

2022年2月、札幌交響楽団の2年ぶりの東京公演を聴いた。ちょうど2年前に行われた札響東京公演(バーメルト指揮)に筆者は接したが、その直後から、コロナ禍という未だ出口の見えないトンネル内での暗雲低迷が世界を襲ったのである。東京公演のベートーヴェン第7番の精緻な音楽づくりに魅了された筆者は、ぜひ現地でも彼らの共同作業に接したいと思い機会を窺っていたが、度重なる渡航制限の延長に翻弄されて昨年9月のブルックナー第7番まで待つことになった(その目を見張る出来栄えは本紙で記したとおりだ)。

2022年2月、札幌交響楽団の2年ぶりの東京公演を聴いた。ちょうど2年前に行われた札響東京公演(バーメルト指揮)に筆者は接したが、その直後から、コロナ禍という未だ出口の見えないトンネル内での暗雲低迷が世界を襲ったのである。東京公演のベートーヴェン第7番の精緻な音楽づくりに魅了された筆者は、ぜひ現地でも彼らの共同作業に接したいと思い機会を窺っていたが、度重なる渡航制限の延長に翻弄されて昨年9月のブルックナー第7番まで待つことになった(その目を見張る出来栄えは本紙で記したとおりだ)。

さて、そうしてやってきた本公演。伊福部をバーメルトがどう捌くのか、また難物のシューマン第2番をどう聴かせるのか―と大いに興味があったが、残念ながら今回も水際(?)対策の延長。昨年から日本に滞在中のユベール・スダーンにタクトは委ねられた。バーメルトを聴けないのは残念至極だが、スダーンも細かな彫琢で音楽を組み上げる職人であるのは幸いだ。また、彼はシェフを務めていた東響と優れたシューマンの交響曲全集を完成させてもいる。

1曲目はベルリオーズ「ロメオとジュリエット」より「愛の場面」。冒頭Adagio、木管に続き入ってくる低弦のピッツィカート、そして歌い出しのニュアンスに早くも心を奪われる。棒を持たず、両腕で音楽を深呼吸させるようなスダーンの指揮は、確かな拍節を刻みつつも豊かに音楽を拡げていく。ロメオとジュリエットがバルコニー越しに愛を交わす、あまりにも有名な場面。スダーンはあくまで愚直に楽譜を音化してゆく。弦に付されたアクセントおよびリテヌートは丁寧に実行され、複数の声部は互いに呼びかけ合い、結果的に心のざわめきを聴く者に連想させるのだ。結尾近くのフェルマータの活かし方も漏れ出る吐息のように名残惜しく、演劇的だ。ベルリオーズの作曲技法の見事さを堪能できた。

続いては伊福部昭「ヴァイオリンと管弦楽のための協奏風狂詩曲」。伊福部昭が北海道が生んだ作曲家であることは周知の事実だが、意外にも札響はそれほど演奏頻度が高くないようだ。この作品も、東京公演直前に行われた1月定期が楽団初演となった。独奏の山根一仁は冒頭をかなり弓圧強く野太い音で弾き始めたが、その後は硬軟織り交ぜた音色で進んだ。鋭いリズムと美しい和音を併存させ、大げさに民俗色を出さずとも充分に魅力的な作品だと示す優れたアプローチであった。

撮影:三浦興一

山根の横では、おそらくこの作曲家を振り慣れてはいないであろうスダーンが楽譜と格闘していた。同じ楽節を均一なリズムで畳みかけて力強い迫力を産む伊福部オスティナートは、彼の目と耳にはどう映ったのであろうか。第1楽章では一瞬、管弦楽法も含めて完全に『ゴジラ』のあの主題が登場するのだが。少なくとも演奏に破綻はなく、淡々と進めていく指揮とオーケストラの渾然一体とした合奏がよいバランスで合致し、なかなか鮮やかな聴きものとなった。当初予定通りバーメルトがこの作品を振っていたら、「伊福部らしさ」を一旦分解して再構築し、あたかも分子ガストロノミーのように鮮やかに提示したのかもしれないが―その機会は失われた。

後半のシューマン「交響曲第2番」。以前スダーンが東響と全集を録った際はマーラー版を採用[i]していたが、今回は通常版での演奏。代役依頼ゆえに楽譜準備の都合か、あるいは本人の意向かもしれない。ただ、全曲に点在する「歪」の強調など、マーラー版からスダーンが受けた影響も存在するように思える。編成は14型で、ティンパニはバロック楽器を使用。ティンパニの音色が軽く鋭いものになるだけで、音像が与える印象はずいぶん異なってくる。今宵の演奏の文脈では、シューマンは古典派の延長線上に存在し、しかしながら旋律中でつんのめるような意外な箇所に付されたスフォルツァンドやアクセントは紛れもなく「新しい」時代のものだ。その折衷感が不思議で、たまらなく愉しい。

撮影:三浦興一

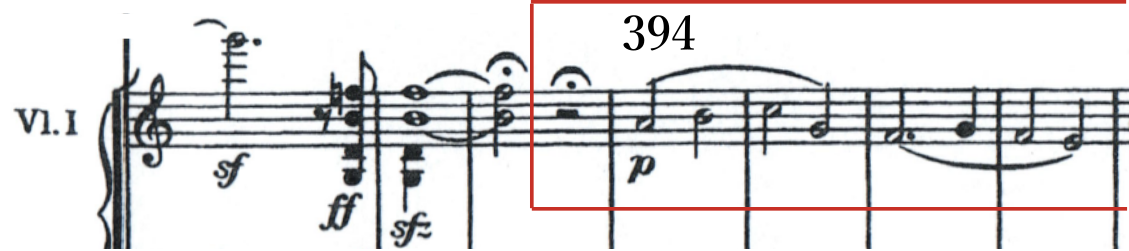

ところで、この曲のスコアをひらくと、如何に弦と管が重なって書かれているか(しかも弦・管の強弱記号はしばしば同一)に毎度驚く。これは古くから言われている問題でもあり、故にマーラーが手を入れたわけであるが―スダーンは今回、主たる声部とそうでない声部を丹念に描き分け、見通しのよさを確保した。こうして後景と前景を明確化することで、音楽が立体的に息づいてくるのだ。とりわけ見事だったのが第4楽章の折り返し付近。半音階で盛り上がった後、360小節から木管群が追いかけっこで楽章冒頭主題を連呼する。この箇所でスダーンは一旦弦5部の音量を大胆に落として木管を浮かび上がらせ、徐々に音量を上げて391小節のffに到達させた。そして、満を持して現れるベートーヴェン「遥かなる恋人に寄す」終曲の引用。

ベートーヴェン「遥かなる恋人に寄す」終曲の引用

この運びの巧さには舌を巻いた。順番が前後するが、同楽章第2主題をクラリネットが出す裏の第2ヴァイオリンとヴィオラの内声(191小節)が今回ほど克明に刻まれたのも稀だろう。

スダーンと札響は、全3曲にわたって目覚ましい好相性を示した。正直なところ、東響で何度も聴いた彼よりも今宵はずっと刺激的で、攻めるべきポイントで迷わず攻め切っていた(シューマンの第2楽章結尾の鮮やかさ!)。これはオーケストラの性格の違いもあるはずである。互いに手の内を知る東響、東響ほどの共演頻度ではない札響ではリハーサルのアプローチも全く異なってくるだろうからだ。

また、オーケストラ自体の魅力も上がっている。その味わいある音色はそのままに、若手・ヴェテランとバランスよく名手が各セクションにいることで、合奏に隙がなくなりつつある。来年はおそらくバーメルトの「グレイト」を持ってきてくれるのだろうが、彼との組み合わせの実現に今度こそ期待しつつ、2022年度の多彩なラインナップもぜひ現地で味わいたいものである。

(平岡拓也)

[i] 以前スダーンは東響で同曲を取り上げた際、マーラー版を使う理由の一つに「マーラーのようなシューマン読みの天才と一緒にいるという安心感」を挙げている。https://tokyosymphony.jp/common/tso/images/pdf/feature/talk03.pdf

<著者紹介>

平岡 拓也(Takuya Hiraoka)

1996 年生まれ。幼少よりクラシック音楽に親しみ、全寮制中高一貫校を経て慶應義塾大学文学部卒業。在学中はドイツ語圏の文学や音楽について学ぶ。大学在学中にはフェスタサマーミューザKAWASAKIの関連企画「ほぼ日刊サマーミューザ」(2015 年)、「サマーミューザ・ナビ」(2016 年)でコーナーを担当。現在までにオペラ・エクスプレス、Mercure des Arts、さっぽろ劇場ジャーナルといったウェブメディア、在京楽団のプログラム等にコンサート評やコラムを寄稿している。

1996 年生まれ。幼少よりクラシック音楽に親しみ、全寮制中高一貫校を経て慶應義塾大学文学部卒業。在学中はドイツ語圏の文学や音楽について学ぶ。大学在学中にはフェスタサマーミューザKAWASAKIの関連企画「ほぼ日刊サマーミューザ」(2015 年)、「サマーミューザ・ナビ」(2016 年)でコーナーを担当。現在までにオペラ・エクスプレス、Mercure des Arts、さっぽろ劇場ジャーナルといったウェブメディア、在京楽団のプログラム等にコンサート評やコラムを寄稿している。

※「投げ銭」するための詳しい手順はこちらからご確認いただけます