札響名曲コンサート、「札響の第9」2018

2018年12月16日(日) 札幌コンサートホールKitara(大ホール)

札響名曲コンサート、「札響の第9」、二日目を聴いた。2018年12月16日(日)、会場はキタラ大ホール。指揮は大友直人、ソプラノが中江早希、メゾソプラノが金子美香、テノールが山本耕平、バリトンが与那城敬。合唱は札響合唱団、札幌放送合唱団、札幌大谷大学芸術学部音楽学科合唱団。合唱指揮は長内勲、大嶋恵人、中原聡章。プログラムは第九に先立ってモーツァルトの歌劇「皇帝ティートの慈悲」より「序曲」が置かれた。

演奏は、まったく作為を感じさせない、ごく当たり前の力の抜けた自然な美しさが際立つ成熟した音楽だった。かなり緻密なのだが、過剰な演出臭さがない、大人の音楽とでもいえようか。モーツァルトの序曲を聴いてコンサートの成功を確信した。冒頭、野外で演奏されるセレナードのような軍隊マーチ風の和音がすでに気合いを孕んでいる。第一主題に入ると、いつも素晴らしい札響の弦に一段と清潔感がある。この日限りのコンサートでできるかぎりのことをしようという楽員の真剣な気持ちが伝わってくる。第二主題は打って変ってFlとObのユニゾン。どこか控え目で愛らしく奏でられる。展開部に入ると、晩年(と言っても30代だが)のモーツァルトでしか聴くことができない緻密な対位法が聴こえてくる。ひたすら純粋ななかに涙が滲むような高貴さがある。一瞬ジュピターのフィナーレのフーガが頭を過った。コーダは低弦のオスティナートにFg、そして他声部が順に重なってゆく。音に厚みが出るたびに音楽が湧き立ってくる。このまま幕が上がり物語が始まるような感覚に襲われた。前菜というには惜しいほど充実していた。

第九は昨年の広上も優れた演奏を聴かせてくれたが今年はここ数年で最高の出来だった。立役者はなんといっても指揮の大友。近年、急速に煩雑化した版問題にもある程度目を配りつつ、それでも過度に学究的にならず、何よりお客さんが期待し、そして楽員が共感できる選択肢を採ったと思われる。全員が幸福になれるベターを真摯に模索したのだろう。演奏には瑕疵もあった。だが、全楽員とソリスト、合唱に強い気持ちが入っており、まったく気にならない。ライブの醍醐味を味わった。

第九は昨年の広上も優れた演奏を聴かせてくれたが今年はここ数年で最高の出来だった。立役者はなんといっても指揮の大友。近年、急速に煩雑化した版問題にもある程度目を配りつつ、それでも過度に学究的にならず、何よりお客さんが期待し、そして楽員が共感できる選択肢を採ったと思われる。全員が幸福になれるベターを真摯に模索したのだろう。演奏には瑕疵もあった。だが、全楽員とソリスト、合唱に強い気持ちが入っており、まったく気にならない。ライブの醍醐味を味わった。

やや微視的になるがどうしても触れておきたい点があるので先にそちらから。ベートーヴェンの交響曲は90年代の後半にJ.デル・マールの校訂によるベーレンライター版が出版され00年代にはブライトコプフ社からも追うように新版が出版された。ここ20年で研究は進みベートーヴェン像は装いを新たにしつつある。第九では、有名どころではvor Gottのフェルマータに付されたティンパニ、ないしオケのみのディミヌエンドなど話題性に事欠かない。今回版の関係で取り上げるべき点はテノール独奏が合唱を引き連れるマーチに始まる終楽章の第5部だろう。

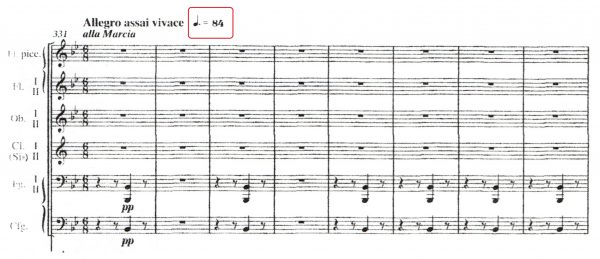

第5部の第1群は331小節から。譜例のようにかつて出版されていた楽譜では付点四分音符=84という指定だった(※譜例1)。

しかし、第5部はマーチが終わると弦による勇壮な二重フーガに入る。ここがこのテンポではさすがに遅すぎるので、かつてはフーガで加速していた。しかし、最近の研究で明らかになったのだが、この第2群の冒頭(431小節)にベートーヴェンは「常に同じテンポでsempre l’istesso tempo」を書き込んでいたのだ。ベーレンライター版以降はこれが反映されている(※譜例2:ベーレンライター版より)。

ということは、第1群の付点四分音符=84も間違いだったことになる。新しい版ではなんと付点二分=84(※譜例3)。倍である。あまりに速すぎるので「新版使用」を銘打ったコンサートでもここは無視されることが多い。当然、第2群冒頭のl’istesso tempoも無視される。

しかし、大友はマーチの開始を付点四分=132~138に設定した上でsempre l’istesso tempoを遵守し厳格なインテンポでフーガに入った。かつ、第3群(543小節)の合唱の前の一瞬静かになる箇所も遅くせず続く合唱の爆発も完全なインテンポだった。しかも、音には自信が漲っており、ただ形を整えたというのではなく、これでしかありえないという確信が聴こえてきた。録音ではスクロヴァチェフスキなどがそうやっているがライブではほとんど聴くことができない。

また反対にお客さんが聴きなれた慣習を大事にした箇所としては最後にプレスティッシモに突入する直前の「荘重にMaestoso」(916小節)が挙げられる。ここは近年の研究では普段私たちが耳にしているような急激に遅くなるのではなく一拍が四分音符の快速であったことがほぼ証明されている。しかし大友はここは八分音符を一拍でおよそ88という私たちの耳馴染みのマエストーソを選択した。お客さんが期待するあの第九はこうでなくてはならないという信念があったのではないか。このマエストーソへの突入は札響も、もはや楽器の音とは言えない精神のお叫びとでもいうべき響きを発した。楽員も自分たちが発した音に驚いたのではあるまいか。

前後するが第三楽章もとても優れた演奏だった。まさにAdagio molto e cantabile。旋律線はぐんぐん伸びてゆき彼方へと達するかのようだった。興味深く聴いたのは、音楽が進みピッツィカートなどが対比されても、終始旋律を愛でることだ。しかし、ホルンの旋律をまたぎ12/8拍子の第6部に入ると、大友は16分で細かくなった旋律以外の声部を旋律と対等に鳴らし和音が会場に満ちていった。その堂に入った収縮は恍惚とするほかなかった。そして、このままここに浸っていたいと心から感じたその瞬間にあの警告のファンファーレが劈く。目が覚める。見事な設計だった。

他にも書くべきことは多い。例えば合唱は、最近は20~30人の少人数で、歌うのではなくリズムと響きを際立たせる演奏が増えてきた。これに慣れてしまうと100人以上で大声で歌う第九はもう聴きたくなくなるのだが、今回は音楽がそれを上回った。アマチュアであるから濁りは当然ある。しかし気持ちが上回ったというしかない。スケルツォでも第3部で主題が再現する際は、まるでスポーツの試合前の掛声のような気合いの入った音がする。第一楽章でも再現部の徹底した威容、そしてコーダでは、半音階進行によるバッソ・オスティナート(※譜例4)がゴリゴリと客席にうねるように昇ってくる。こうした音楽が誇張なく整った色調で、決して格調を落とさずに会場に響いたコンサートだった。

思えば、今年の札響は定期でも優れた演奏が多かった。ポンマーが指揮した1月のメンデルスゾーンのスコットランドは賛歌のようだったし、飯守が登場した6月定期の悲愴は普段大人しい札響が全開で感情を露わにした。8月は尾高がここ数年でピカイチだったウォルトンを聴かせてくれた。しかし、定期の客席は依然として空席が目立つ。外国の有名な団体が来日しても札響定期より充実した演奏を展開する確率はかなり低い。地元の音楽ファンにもっともっと札響を聴いてほしいと何度も感じさせられた一年だった。