<Kitara室内楽シリーズ> ベルチャ弦楽四重奏団

2019年1月27日(日) 札幌コンサートホールKitara(小ホール)

Kitara室内楽シリーズ、ベルチャ弦楽四重奏団の演奏会を聴いた。世界最高峰の弦楽四重奏団の一角を占める彼らの実力を札幌のファンにまざまざと見せつけてくれた。地方公演だが手抜きや気の緩み、準備不足はなかった。

Kitara室内楽シリーズ、ベルチャ弦楽四重奏団の演奏会を聴いた。世界最高峰の弦楽四重奏団の一角を占める彼らの実力を札幌のファンにまざまざと見せつけてくれた。地方公演だが手抜きや気の緩み、準備不足はなかった。

昨今の弦楽四重奏団のレベルの上昇には目を瞠るものがある。このベルチャの他、アルカント、エベーヌといった現在の優れた団体は、作曲者の心情がダイレクトに客席に届いてくるような音楽をする。徐々に生命が薄らいでゆくようなシューベルト、野生の雄叫びのようなバルトーク。また、反対に、客観性に徹し聴き手の想像力を刺激するような高度な批評性を発揮することもある。彼らの音楽と比較すると、20世紀の終わりに高精度な技巧によって弦楽四重奏のスタイルを決定づけたかに見えたアルヴァン・ベルク四重奏団すら、ただ滑らかに美しく歌っているだけに聴こえることがある。到底、作曲者の心に達していないと感じられる。これは声楽などでも同じだ。例えば20世紀最大の声楽家、D.フィッシャー=デイースカウ。彼は、現在のボストリッジやパドモアと比較すると、いかに卓越した技巧であれ、やはり滑らかに歌っているだけに聴こえることがある。ただ上手にレガートをかけるのみで、作曲者の心を素通りしているかに感じられることがしばしばある。

クラシック音楽はたしかに「進歩」している。ただ「変化」しているのではなく。ベルチャSQの演奏はそんなことを確信させてくれる力を持っている。

ベルチャSQの特徴だが、まず、全4パートがスーパーソリスト級の実力を持っていること、そして内声の雄弁さに関しては際立った個性がある。殊に2nd.Vn.のアクセル・シャハーは、相当に優れた2ndだ。単なる和音でも、無意味な音を一つも出さない。2nd.VnとVlaのごく単純な和音の意味深さには何度も惹きつけられた。1st.Vnがソリストのように突出しないことも好ましい。また、音楽がどれほど激しくなろうとも響きが常に瑞々しくまろやかであることも彼らの音楽を美しく上質にしている。

さて、団体について簡単に触れよう。ベルチャSQは1994年に英国王立音楽大学の有志で結成された。98年に第3回の大阪国際室内楽コンクールで圧倒的な実力差で優勝し、その後いくつかのメジャー・コンクールに入賞し一躍イギリスを代表するクァルテットになった。その後、事務所の交替などがあり名前を聴かなくなったが(日本にいるとそう感じられただけかもしれないが)、2ndとチェロのメンバーが交代になり、2015-16年にはベートーヴェンの全集や新ウィーン学派の録音が注目されるなど再び輝きを取り戻した。今回、メンバーが交代になってから初めて彼らの演奏を聴いた。大阪で優勝したその当時にも一度聴いているはずなのだが、どうも肝心の演奏内容が記憶にない。当時の録音を聴いても、それほどのインパクトを感じない。やはり、彼らの進化にとっても2ndの交替は大きかったはずだ。

当日のプログラムは前半がモーツァルトの弦楽四重奏曲第22番「プロシャ王第2番」K.589、バルトークの弦楽四重奏曲第6番Sz114、休憩を挟み後半がメンデルスゾーンの弦楽四重奏曲第6番op.80。残念ながら他の取材がありメンデルスゾーンを聴くことは叶わなかったので前半プログラムについてのみ触れる。

モーツァルトのK.589はモーツァルトの弦楽四重奏曲のなかでも特に全パートの比重が均等な作品であり、その点でベルチャに向いている。冒頭の主題は、モーツァルトの優しい気持ちがスッと客席に届いてくる。なよっとした弱腰の優しさではなく、しっかりとした意志のある優しさだ。殊に1st.Vnの旋律を支える2nd.Vnの下降音形(※譜例1)はただの順次進行にもかかわらず、音は常に先の予感を孕み音楽を動的に展開する。ここを聴いただけでもう感動した。角のとれたまろやかな響きもやはり優しい。続いて旋律がVlaとVcに受け継がれると、1st.Vnがそっと添える彩りが実に細やかな色彩を与える。そして、上3声のただの三和音(※譜例2)が深いため息のように憂いを響かせる。

喋るように語りかけるVcの第2主題。第3主題がVcから1st.Vnに受け継がれる際の2nd.Vnのそっと優しく撫でるような相の手(※譜例3)。音楽をよく分かっているということが伝わる。 展開部に入ると、半音階の上昇が零れおちるようなニュアンスを聴かせる。第1主題の動機がカノン風に展開すると音楽は語気を強めるが音楽には常に優しい眼差しを注ぐもう一つの眼が感じられるのだ。

展開部に入ると、半音階の上昇が零れおちるようなニュアンスを聴かせる。第1主題の動機がカノン風に展開すると音楽は語気を強めるが音楽には常に優しい眼差しを注ぐもう一つの眼が感じられるのだ。

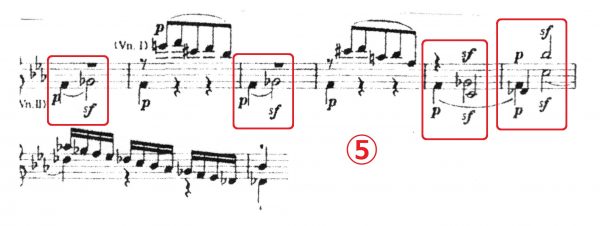

第2楽章は冒頭のVcのソット・ヴォーチェ(※譜例4)が気が遠くなるような透明な音を聴かせる。まるでシューベルトの弦楽5重奏曲のような彼岸の音がするのだ。旋律が1st.Vnに移るとVcは最弱音で伴奏をするが、これが聴こえるかどうかギリギリの音量ながら最高のニュアンスの豊かさを聴かせる。ため息が出る。 第3楽章もすっきりと響きが抜けている。何も変わったことはしないのに、これは天才が書いた音楽なのだと実感させてくれるのはさすがだ。たまに介入する和音の意味深い充実がベルチャならではだ。トリオの第2部はきわめて表現的だ。pからスフォルツアンドへの移行が4度続けられる(※譜例5)、2回目を辺りを窺うようにそっと、3度目に息を殺すように、4度目に思い切って本音を喋るように変化をつけた。一瞬で走り抜ける箇所だが、堪能させてくれた。続けて、同じ動機が半音階で動くと、怯えるような表情が聴こえてくる。そしてすぐに何もなかったかのように音楽は明るさを取り戻す。悲しい顔を見られないように努めて明るく振る舞うかのようだった。

第3楽章もすっきりと響きが抜けている。何も変わったことはしないのに、これは天才が書いた音楽なのだと実感させてくれるのはさすがだ。たまに介入する和音の意味深い充実がベルチャならではだ。トリオの第2部はきわめて表現的だ。pからスフォルツアンドへの移行が4度続けられる(※譜例5)、2回目を辺りを窺うようにそっと、3度目に息を殺すように、4度目に思い切って本音を喋るように変化をつけた。一瞬で走り抜ける箇所だが、堪能させてくれた。続けて、同じ動機が半音階で動くと、怯えるような表情が聴こえてくる。そしてすぐに何もなかったかのように音楽は明るさを取り戻す。悲しい顔を見られないように努めて明るく振る舞うかのようだった。

ここまで多彩だと聴き手は置いてきぼりをくらってしまう。表現は熾烈なのだが、彼らの演奏は聴いていて疲れない。表現が押し付けがましくないからだ。終楽章は軽やかな天空の音楽。第2主題へ移行すると気分が変化しても流れが停滞しない。分析臭が鼻につかないのだ。各声部の雄弁さは前までの楽章と同じことが言える。

続くバルトーク。この作品は1939年に書かれた、大戦で滅びゆくヨーロッパの文明への挽歌といえる。深い悲しみに彩られた作品だが、ベルチャの演奏からはコメディー調の楽しさがわずかながら漏れ聴こえてくる。全楽章の頭に登場する循環主題メスト(悲しく)は、極端に神経質になることなくスコアの指示に忠実にmfで弾かれる。鋭さを強調する現代風スタイルよりも、ずっと温かさがある。多彩な奏法を駆使しつつ表出されるツルっとした音色感には彼らが大事にしている新ウィーン学派の基礎が感じられる。それだけではない。バルトークがストラヴィンスキーから受けとった音の感覚も聴こえてくる。20世紀音楽の広い視野の中にバルトークの音楽を正確に位置づけてみせようとする意図がはっきり感じられるのだ。

第1楽章では一声、第2楽章では二声だったメストは、第3楽章では三声部に拡大される。涙も枯れたような悲しみはここでは抑えられ、音楽はほんの少し色づき、豊かさを見せる。するとウィットに富んだブルレッタに入る(※譜例6)。

ブルレッタは聴きものだった。全体的にスコアに忠実ななかで、ここは思い切って崩してきた。指定は♩=90だが、76~82前後まで落とし、リズムを大胆に揺らす。崩しても崩しても崩れない。そのなかから、おどけたような、だがどこか悲痛な複雑な表情が聴こえてくる。ベルチャの演奏には、戦争という途方のない破壊においても、日常の小さなウィットを大切にするようないじらしさがある。決して負けることのない「日常の強さ」とでも言おうか。終楽章は明るいのか暗いのか分からない空虚5度のなかでチェロが謎の問いかけを残し消えてゆく。チェロは喋るようなリズムで克明にピッツィカートを刻んだ。まさに「筆を断つ」といったような意味深さだった。

後半のメンデルスゾーンを聴くことができなかったのは残念だったが、ベルチャは来年ベートーヴェンのチクルスを日本で行う予定があるという。ぜひ1プログラムでもいいから札幌のお客さんにも披露してほしい。きっとベートーヴェンも素晴らしいはずだ。

キタラが継続している弦楽四重奏シリーズは、東京ではチケットがとれないようなクァルテットを安価で聴くことができる貴重なシリーズだ。これまでもエベーヌなど、現代を代表するクァルテットの演奏が札幌のお客さんに披露された。これをきっかけに東京のコンサートへも足を運ぶようになったお客さんもいる。キタラの小ホールは10~13列あたりで弦楽四重奏を聴くと、演奏家がどのような響きを作ろうとしているのかが手に取るよう聴きとれる。この小ホールにはモダン楽器の弦楽四重奏は実によくハマる。これからも長期的に継続してほしいシリーズだ。