札響 第620回定期演奏会(前半 プロコフィエフ、ヴァイオリン協奏曲第2番)

2019年6月22日(土) 札幌コンサートホールKitara(大ホール)

札響定期にヴァイオリンの名手・竹澤恭子が登場しプロコフィエフの協奏曲第2番を披露した。指揮はユベール・スダーン。本紙は札響の定期に関しては基本的には紙のジャーナルで全公演をまとめて報告することにしているのだが、紙だと字数に余裕がない。しかし、竹澤の舞台に接し、どうしてもこの音楽について詳述したいという衝動に駆られた。どうしてもネット上にこの演奏の記憶を残すべきだという声に駆られた。というわけで、さっぽろ劇場ジャーナルWeb版の特別篇として、札響第620回定期より、前半のプロコフィエフ、ヴァイオリン協奏曲第2番のレビューをお届けすることにした。

札響定期にヴァイオリンの名手・竹澤恭子が登場しプロコフィエフの協奏曲第2番を披露した。指揮はユベール・スダーン。本紙は札響の定期に関しては基本的には紙のジャーナルで全公演をまとめて報告することにしているのだが、紙だと字数に余裕がない。しかし、竹澤の舞台に接し、どうしてもこの音楽について詳述したいという衝動に駆られた。どうしてもネット上にこの演奏の記憶を残すべきだという声に駆られた。というわけで、さっぽろ劇場ジャーナルWeb版の特別篇として、札響第620回定期より、前半のプロコフィエフ、ヴァイオリン協奏曲第2番のレビューをお届けすることにした。

竹澤は3月に札幌駅前のふきのとうホールのリサイタルで札幌のファンを圧倒したばかりだ。あのリサイタルから3カ月。竹澤はまたも札幌のファンのド肝を抜いてみせた。竹澤の舞台に接すると、毎回「今日が彼女のベスト」だと感じさせられる。毎回、期待を遥かに上回ってくる。もうこれ以上はないという感覚を毎回刷新してくる。常に全生命を完全燃焼させてくるからだ。通常、やりたいことをやり切る演奏家は出来不出来も多いものだ。だが竹澤は常に超ハイレベルなのだ。しかも、ここ最近は、同じく完全燃焼しつつも、より踏み外しのない完成された姿の美しさを見せるようになってきたように感じられる。より単純に、より根源的に、より透明に。竹澤はどこまで高い階段を昇るのか。もう黙ってついて行くしかない。

写真提供:札幌交響楽団

曲目はプロコフィエフの協奏曲で、より急進的な第1番ではなく、強いコントラストが抑制された第2番が選ばれた。この作品では、プロコフィエフらしい斬新で鋭利な作風は影を潜めている。懐かしい旋律が一貫し、第1楽章など2つある主題の性格も似通っており、やや単調な印象を与えがちである。第1番やプロコフィエフの他の作品が持つ多様で複雑な側面は薄い。しかし、竹澤の演奏を聴いて、やはり第2番は多様で複雑なんだと考えを改めさせられた。一般的に音楽で何らかの作品が「多様」だと言えば、それは次々と異なる性格が飛び出し聴き手を飽きさせないような作風を意味しよう。これは「時間的多様性」と表現できる。しかし、竹澤が奏でた第2番は、いわば「空間的多様性」とでも評しうる複雑さを聴かせた、いや、見せたのだ。竹澤の音楽が透明で純粋を極めるほどに、見通し難い距離が現前し空間が多層化されるのだ。例えば、目の前で笑っている人の顔が透けてしまい、その向こうに無表情な顔、苛立っている顔、哀しんでいる顔が重なり合うような感覚と言えば分るだろうか。一つの出来事が、ほんの少し角度を変えてみるとまったく違って見える世界の複雑さとでも言えようか。プロコフィエフの書いた人懐っこい旋律が、甘美でありながら同時に不安げで無機的、優しくありながら同時に冷徹に響くのだ。何度も本当に空間が歪んだのではないかという感覚に襲われた。プロコフィエフのこの協奏曲第2番は、晩年に高度に洗練された技法によって獲得された、時間的ではなく空間的な多様性の音楽なのだと気づかされた。芸術とは畢竟、時間・空間を異化する営みに他ならない。その意味で、竹澤が奏でたプロコフィエフは、単に上手いとか作曲者の感情の表現とか、そういった次元を超えた本質的なレベルで芸術的だと言える。

こうした音楽は、世界に単一な回答などない、誰もが合意できる真実などないのだというある意味では悲しく厳しい現実を突きつけてくる。しかし、こうした、合理性や社会的な合意という点では承認されづらい世界の真実を突きつけるものが芸術でなくてなんなのか。また、そうした芸術に接しそれを語ることが批評の役割でなくてなんなのか。

閑話休題。さて、演奏だが、冒頭の無伴奏の第1主題(※譜例1)で、上ろうとして下がり、再び上ろうとして下がった後にGからD完全5度一気に上行すると、竹澤は、次の一音下がったCで消え入るようにディミヌエンドした。

譜例1

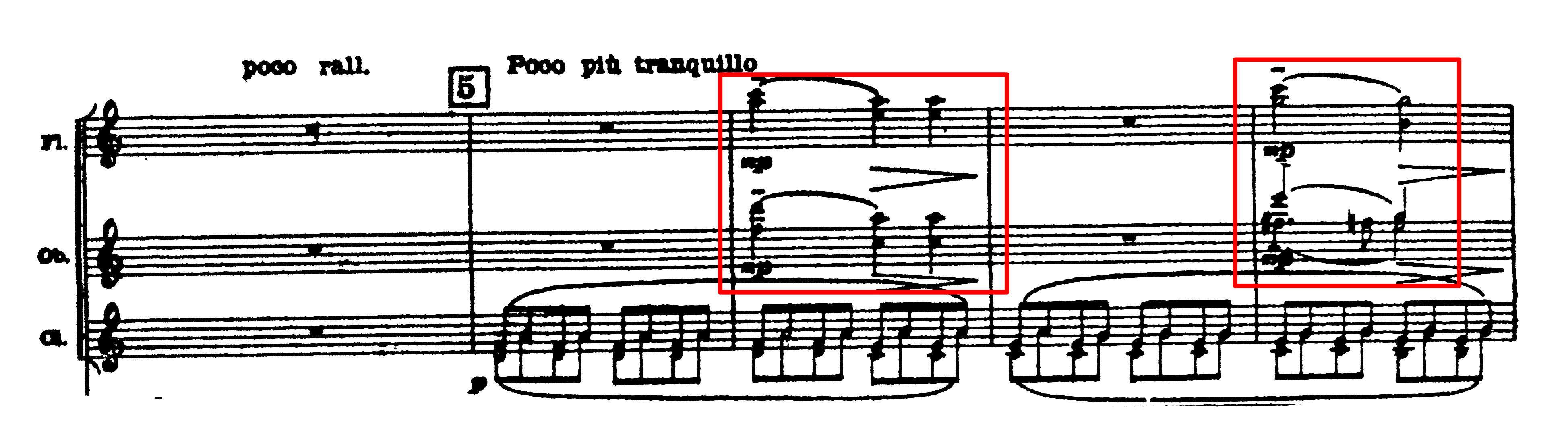

一見、懐かしく温かい民謡的な旋律が、先を予感もできないような不穏な空気を発する。悪魔めいた妖気すら漂うが、それでいて、どこまでも透明・至純なのだ。記憶の彼方に連れ去られるような思いがした。このディミヌエンドに関しては、楽譜にそんなことは書いていないのだが、もはや関係ない。この無伴奏の旋律がこれほど多様に響くのを初めて聴いた。音はこのうえなく明瞭で艶やかであるが不思議に暗い。謎めいている。虚構めいている。冥界への通路を一気に開いた。しかし、スダーンの指揮が竹澤に追いついていない。竹澤がこの主題を重音やピッツィカートで重力から解放されたように転調するさなか、木管が奏でる哀しい鳥の声のようなハーモニー(※譜例2)が弱い。指揮者の眼が行き届いていない。

譜例2

ここは全体がpのなかこのハーモニーだけがmpなのだ。冷たい冥界から闖入するように響かないと竹澤の音楽が活きてこない。ここは惜しかった。

第1楽章は竹澤のふっ切れた才気に惹きつけられっぱなしだった。第2主題の提示のあと、ヴァイオリンが華麗に変奏を続けつつアチェレランドする箇所では、竹澤は指揮者を追い越して加速した。楽員は全員、竹澤に合わせた。指揮者だけが遅れていた。そして練習番号9のpiu mosso(※譜例3)に四分=138で突入した。

譜例3

実は第1主題の変奏の練習番号3にプロコフィエフはpoco piu mossoと記している(※譜例4)。竹澤はここを四分=132で弾いていた。これはかなり速い。

譜例4

しかし、第2主題の変奏のpiu mossoへの加速でスダーンのテンポは練習番号3と同じ132へ落ち着く推移だった。しかし練習番号9では“poco”がとれている。もっと速くなくてはいけない。会場でスダーンのテンポに対して「これでは遅い」と感じたその瞬間に竹澤は指揮者を無視し加速した。大正解だ。筆者は2日目の土曜しか聴けなかったのだが、予想では、初日は指揮者が両箇所とも同じテンポで振り、竹澤はそれに合わせたのではないかと感じた。しかし、2日目に竹澤は「これではダメだ!」と振り切ったのではないだろうか。もの凄い気迫で全身に電流が走り抜けるような感覚に襲われた。似た主題と似た手法によるその変奏が続くこの楽章では、このほんの少しのテンポと雰囲気の差が要になるのだ。

第2楽章冒頭はスダーンが8分音符を一つでカッチリ振った。機械仕掛けのような拍節感がこの音楽に相応しい。竹澤が加わるとスダーンは竹澤に委ねるように8分3つを一つで大きく振り始めた。第2楽章については冒頭で述べたことがそのまま当てはまる。甘美で温かいのだが、どこか醒めていて冷たいく突き放すような分裂した雰囲気が濃い。変ホ長調の第1主題がロ長調に転調し、独奏ヴァイオリンがオブリガードに回ると音楽は多様を極める。まるでショスタコーヴィチの交響曲第15番の最後の打楽器アンサンブルのように冥府の音がする。甘美極まりないのだが、身体を置き去りにし冥界で遊ぶような趣がある。木管の3連符の透明感、コケティッシュなファゴットの素晴らしさ、夢のようでいながら眼を醒ませという警告にも聴こえるという本当に複雑怪奇な音楽だ。スダーンと札響も素晴らしい。

終楽章は野生児・竹澤の真骨頂だ。哀愁を帯びた第1エピソードBが終わると音楽は4分の7拍子に入る。重音のピッツィカートと鋭利なアルコの連続(※譜例5)は獲物に狙いを定め襲い掛かってくる野生動物のように鋭い。

譜例5

そしてロンド主題Aが戻ってくる練習番号54で竹澤は主題のアウフタクトに大きくルフトパウゼを入れた。ブラームスのヴァイオリン協奏曲終楽章の主題でも竹澤は同じように弾いている。堂に入っており見上げるように立派だ。ト短調へ移るとこんどは打楽器のような音色を聴かせる(※譜例6)。変幻自在で気を抜くと置いていかれる。

譜例6

そして第2エピソードC(※譜例7)。

譜例7

G線のみによる太く逞しい音色がラプソデイックにうねる。熱風が吹きつけてくる。しかしここはいつもの竹澤より少し姿の美しさが勝っている。響きを荒らさず格調の高さも同時に感じさせたのはいまの竹澤の境地か。次にロンド主題が回帰すると竹澤はさらに大きくルフトパウゼを入れる。続く経過句(※譜例8)では、今度は虚脱した妖しげな音色を発する。

譜例8

この箇所がこれほど妖艶に聴こえたのは初めてのことだ。オケのグリッサンドがもっとツルッとした滑らかさを出せれば音楽はより多面的になっただろう。やはり指揮者により多くを望みたくなる。終結は初期のプロコフィエフに本卦還りしたような粗野な音楽が律動する。不規則な5拍子が秩序化されない生命の躍動のようだ。隅々まで堪能させてくれた。竹澤の演奏はいつも未知を求めて格闘している。新しい世界を開拓したがっている。フロンティアを失い世界に安住したとき世界は外部を失い世界から美も崇高も消え失せる。闘わなければならない。そう言っているように聴こえる。ソリストアンコールはバッハのパルティータ3番のガヴォット。最も個人的にして最も普遍的。他に言葉が見つからない。

札響の主催公演では、つい2週間前に下野竜也がスッペの単純なスコアから作品の価値を刷新するような立派な音楽を引き出し札幌のファンを驚かせたばかりだ。大ヒット2連発で札響の主催公演からは本当に目が離せない。