札響名曲シリーズ2025「札響の第九」演奏会レビュー 12/13@Kitara大(執筆:多田圭介)

下野竜也という指揮者の美質が余すところなく発揮された見事な第九だった。筆者は2022年の9月に下野が札響を指揮した「下野竜也の三大交響曲」が忘れられないでいる。その公演のレビューを他紙に寄稿しているのでそちらを紹介したい。

札幌交響楽団 森の響(うた)フレンド札響名曲コンサート「下野竜也の三大交響曲」|多田圭介

(※クリックすると「メルキュールデザール」 2022年10月号の記事に飛びます)

そのときはあまりの完成度の高さに驚いて、記事の最後についこんなことを書いてしまった。

「下野の音楽には、隙がない。だが、隙がなさすぎる。言い方を変えれば、下野が最初から見えていること、意地悪な言い方をすれば、最初から分かり切っていることだけを、完全なコントロールで描き切っている(だけ)という(贅沢極まりない)不満が出てくる」

もちろんこれは最大級の賛辞のつもりで書いた。だが、どこかに「ひっかかり」を感じてもいたのだと思う。その後、下野は札響の首席客演指揮者に迎えられた。だが、就任後は、以前定期的に客演していたときのような輝きは見られなくなっていた。三大交響曲のときに感じた「ひっかかり」がマイナスの方向に出るようになっていったのかもしれない。だが、2025年の札響との第九は、数年来の懸念を払拭するに十分な成果を挙げた。

よいときの下野の音楽はいつもそうなのだが、まず、音色を混ぜ合わせない。対比をつくる。だがその結果、実に調和した音響が立ち上がる。ピンと張りつめた緊張感、厳しさ、そしてそこからのみ達成される優しさ、こうでなければならないという意志の強さ。いずれも一流の音楽からのみ聴かれるものだった。

第九は音が多いときも、たくさんの音をピアノで同時に出すような鈍重さがまったくない。清潔なフレージングが一貫し、縦の線も横の流れもきりりと引き締まっている。丹念で正確。そして、徹底的に弦主体で、常に声楽的な発想に貫かれている。そんな第九だった。

第九は音が多いときも、たくさんの音をピアノで同時に出すような鈍重さがまったくない。清潔なフレージングが一貫し、縦の線も横の流れもきりりと引き締まっている。丹念で正確。そして、徹底的に弦主体で、常に声楽的な発想に貫かれている。そんな第九だった。

第九に関しては、第一楽章の再現部の頂点(327小節)とフィナーレのコーダ(927小節)でトランペットとティンパニを強調したこともあって、管と打楽器が活躍した印象が強かった人も多いように思うが、演奏設計の基礎は徹底して弦主体だった。そして、繰り返すが、声楽的。声楽的とはどのような意味においてか。

まずは第3楽章のアダージョからいきたい。通常、第九という音楽は第1楽章が頂点であり、この楽章さえしっかりやってくれれば後はおまけ感があるものなのだが、何をおいてもアダージョだった。

アダージョの何が凄かったのか。一言でいえば、テンポだ。スコアの指定は♩=60。だが下野は♩=40で指揮した。筆者の経験でも史上最も遅い。フルトヴェングラーや朝比奈隆でも♩=42程度だと思う。だが、最高度の集中をもって奏でられた下野と札響のアダージョは、“遅く感じない”のだ。冷たく透明な結晶が積み重なったような美しさを発するその合奏は、まるで無伴奏のアカペラのようなのだ。それもモンテヴェルディ合唱団などのような世界最高峰の合唱団の静謐な和音を聴いているような錯覚に陥った。“声楽的”とはこの意味でそうだった。物理的なテンポはこれ以上なく遅い。だが音楽は確実に歩みを進める。まるで内面の声にじっくりと耳を傾けるように、だが歩みは止まない。

ところでいま札響の首席指揮者の任にあるのはエリアス・グランディなので、この1年は彼が指揮台に登る機会が多かった。札幌の音楽ファンにとっては、いかにプロのオーケストラといえども、指揮者の力量によっては一定のテンポで音楽がちゃんと前に進むことさえ怪しくなってしまうという残酷な現実を突きつけられた1年だったように思う。「当たり前」を維持するということが、どれほど大変で尊いことなのか。この第九を聴きながら嚙み締めた。

アダージョの主題が変奏される第6部(99小節~)、厳格な手綱を緩めることなく1st.Vnから歌が溢れてきた。だが、ひそやかで、透明に、だからこそ心のなかから湧き上がってくる。全体がすっきりしているので、ほんの少し大きめにかけたヴィブラートも非常に美しい。リズムやアーティキュレーション、フレーズを丹念に正確にとるという「当たり前」を徹底することがどれほど大事なのか教えてくれる演奏だった。

札幌交響楽団提供

終楽章も素晴らしい瞬間が連続した。ここでもやはり声楽的。しかも、歌詞の内容と、それを強調する器楽的なsf(スフォルツァンド)やffの効果をほとんど強調しない。そうした設計の結果、第九という音楽が本質的に持っている、押し寄せる市民によるアジテーションのような雰囲気が一掃されていた。

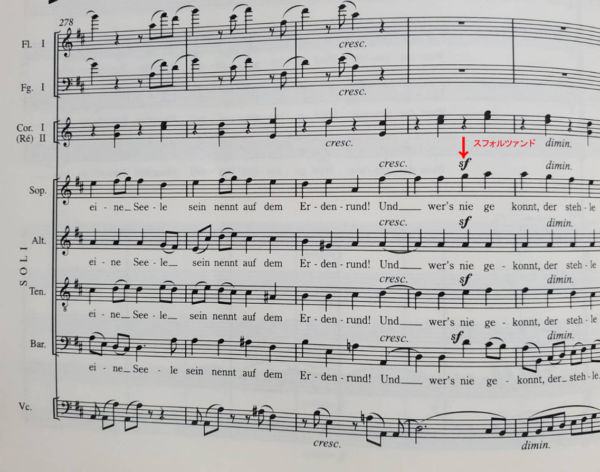

終楽章の声楽パートでスフォルツァンドが強調されたのは、記憶が正しければ、おそらく一箇所のみ。Allegro assai(237小節~)の、”Und wer’s nie gekonnt,der stehle”。「それができない者はそっと出て行くがいい」という歌詞の箇所。前段では、「真実の友を得る」、「優しい妻を得る」ことが讃えられている。それが“できない”を強調する否定辞の”nie”にベートーヴェンはスフォルツァンドを書いている(譜例:1)。この否定辞のスフォルツァンドはたしかに強調された。だが、それ以上に印象深かったのは、その後のディミヌエンドだった。ここでソリストの4人は、優しく憐れむようにディミヌエンドしたのだ。まるで、真の友や妻を得られない者へと眼差しを注いでいるかのようだった。

演奏が乱暴だと、同じ喜びを分かち合う者同士で結束し、それ以外の他者を蹴散らすように聴こえもする音楽だが、まったく違った。

そう聴こえたのは、急遽代役での登壇となったソプラノの針生美智子の力も大きかった。彼女の決して吠えない透明な発声でここの四重唱に明確な輪郭が与えられた結果、ほんの少しのディミヌエンドでこれほどの表情を得たように思う。針生はAllegro ma non tantoの“Freude,Tochter aus Elysium”も完璧だった。841小節のh音だけがほんの少し低かったが、瑕疵はここのみ。針生には大喝采を贈りたい。

札幌交響楽団提供

ちなみに、ソリストと合唱ともに、Cherub、Gott、Muss(~ねばならない)などの重要な歌詞に付されたスフォルツァンドはことごとく回避されていた。また、マーチで登場する金属打楽器群も楽譜通りのppで、テナーの独唱が入るときにはさらに弱めた。本当に、ほんの一部を除いては、打楽器を徹底して抑制した。そして、徹底的に弦中心にリズムとアーティキュレーションが整えられ、その結果、純音楽的な第九が出現したのだ。

下野の指揮に戻ろう。フィナーレに関しては彼の卓越したテンポ感覚が光った。最後の第9部のPrestissimo以降は、Prestissimo(二分音符=132)⇒Maestoso(♩=60)⇒Prestissimoだが、ベーレンライター版のみ、最初のPrestissimoがPrestoに変更されている。下野はこれに従い、Prestoを132で、そしてMaestosoを超快速の♩=60(下野はいつもそう)、最後のPrestissimoをおよそ150と、PrestoとPrestissimoの差を作った。見事な音楽運びだった。

札幌交響楽団提供

テンポで言うと、スケルツォも印象に残った。スケルツォの主部はスコアの指示通りに付点二分=116で始められたが、中間部(412小節~)には、二分=144ほどで入った。この中間部はスコアでは116なのだが、160とどっちか分からないという事情がある(煩雑なので詳述はできないが)。しかも、160だと乱暴だし、116だとPrestoという指示に抵触するし主部と差が出ないなど、難しいところなのだが、下野はこのテンポでゴツゴツした感触の主部から一転、悠然とした流麗な音楽に切り替えてみせた。「ここはこうなのだ」という下野の確信が聴こえてくるようだった。

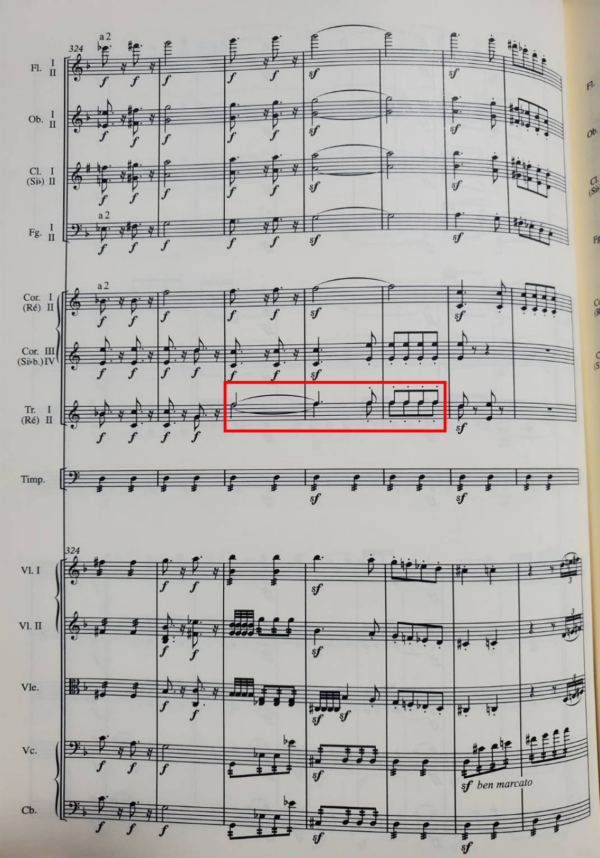

第1楽章では、再現部326小節のトランペットの最強奏が印象に残ったことと思う(譜例:2)。ここは、実はスフォルツァンドは1小節前の327小節に、しかもトランペット以外のパートに書かれている。だが、トランペットをタイで繋げられた前の小節から強奏させたのだ。全体が調和を保っているからこそ、ここが突出すると警告のような効果を挙げるのだ。本当に効いている。これは、筆者が初めて下野の第九を聴いた20数年前からずっとそうだった。ここを聴くと、ああ、下野さんだ、と感じる。

だが、今回第1楽章で最も記憶に残ったのはコーダだった。低弦からオスティナートが積みあがってゆくのだが、オスティナートの音型がまったく強調されない。熱狂も怒号も聴こえてこない。遥か上空から巨大な遺跡を見降ろしているような感覚に襲われる。ここから終結に向けては相当な鳴りっぷりだったのだが、まったく力みを感じない。にもかかわらず巨大な音響が屹立している。摩訶不思議。第1楽章は総じてそうだった。

さて、プログラムの前半はバーバーのアダージョだったが、これもまた素晴らしかった。慟哭、絶望、諦め、そんな印象が強い音楽だが下野と札響はまったく違う。半端な感情移入を許さない。わずかの夾雑物も許さない音のみによる抽象美。つけいる隙がない結晶のような美しさ。禅のような静かな境地で奏でられていた。音響の透徹度だけでも耳を奪われるレベルだった。下野は9月の定期でベートーヴェンのコリオラン序曲を指揮しているのだが、そのときは、リハーサルの時間を設けたようには聴こえない雑な演奏に終始してしまったのだが、このバーバーでその印象を完全に返上した。

下野のよいときは、楽員、お客さん、裏方、あらゆる立場の人たちなど、全方位的に「ちゃんとやりました、文句ないでしょ?」と言っている顔が見えるような音楽をする。それが政治的な匂いと感じられるところもあるのだが、今回はそれが最大級にプラスに作用した。“はい、文句ないです”と笑顔を返したい。文章構成上、詳述できなかったが、札響合唱団も筆者が本紙を立ち上げてから毎年聴かせてもらっているなかで今年が最もよかった。団員の高齢化はあるのだが、それを感じさせないほど澄んだ和音が聴こえてくる瞬間がたくさんあった。フレーズの処理を厳格にとった下野の手腕もあるのだが、合唱団員の努力と向上心に敬意を感じた。

さて、最後にこの1年の札響の主催公演をざっと振り返ってみたい。まず、突出して素晴らしかったのは、6月名曲のバーメルトと9月名曲のポンマー、次いで5月定期のホリガーと10月定期のダウスゴー。ホリガーに関しては前回札響に客演してバルトークの弦チェレを指揮したときは明らかな衰え(ないし不調)が見られたので心配だったのだが、持ち前の贅肉を削ぎ落した音響美を堪能させてくれた。ダウスゴーについては、札響からこれほどオイリーな音楽を引き出すのは彼しかいないだろうと思われるほど、際立っていた。そして、今回の下野の第九はこのなかに十分に割って入ることだろう。

この1年を振り返ると、無視できないこともある。グランディやシュトイデが登壇した回、そしてPMFのホストシティ、それ以外にも札響の基礎的な合奏が荒れてしまってどうなるのかとハラハラした時期も例年になく多かった。それでも、こうして振り返ると、片手で足りないほどの至芸に触れることができたことにも気づかされた。感動をありがとうという言葉が素直に出てくる。2026年、札響はどんな音楽を聴かせてくれるだろうか。

(多田圭介)

(※↓に投げ銭が設定されています。こうした記事ももっと読みたいと思ってくれた人はそちらからご支援いただけると記事の公開数を増やすことができます。どうかご支援をお願いできましたら有り難いです。)