ボッケリーニ「スターバト・マーテル」 羅和対訳/曲目解説

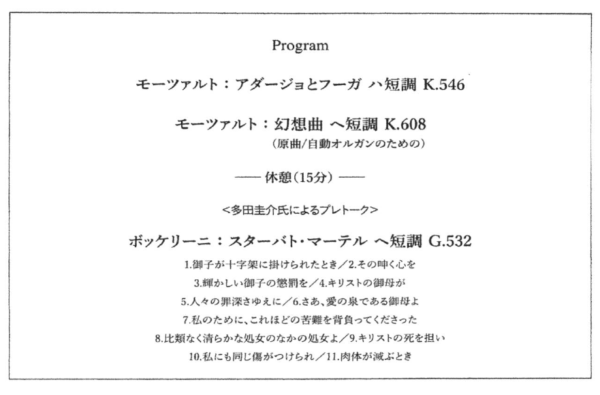

この記事は、2023年6月30日にKitara小ホールで開催された演奏会、「ボッケリーニ スターバト・マーテル 古楽アンサンブルとソプラノによる」のパンフレットに私が寄稿した、羅和対訳と曲目解説の原稿を転載したものです。主催者の許可を得て公開しました。対訳はラテン語の文法や構文、そして用語の神学的な背景に十分に配慮して制作しました。連絡をいただけたら、無償でご使用いただけます。

この記事は、2023年6月30日にKitara小ホールで開催された演奏会、「ボッケリーニ スターバト・マーテル 古楽アンサンブルとソプラノによる」のパンフレットに私が寄稿した、羅和対訳と曲目解説の原稿を転載したものです。主催者の許可を得て公開しました。対訳はラテン語の文法や構文、そして用語の神学的な背景に十分に配慮して制作しました。連絡をいただけたら、無償でご使用いただけます。

また、曲目解説は、ペルゴレージやドヴォルジャークとは異なりボッケリーニの「スターバト・マーテル」には日本語で読むことができる資料がほとんど存在しない状況です。こちらも、詩の神学からの由来、思想的特徴、ボッケリーニの楽曲の構成のそれぞれの観点から作品を総合的に分析してあります。今後同作を取り上げる際にぜひ参照していただきたいと思います。解説のほうも連絡をいただけたら無償でご使用いただけます。

ラテン語の文法等の解説が必要でしたらそちらは有償でお引き受けいたします。広くお読みいただけることを願って公開することにいたしました。

(多田圭介)

スターバト・マーテル(Stabat Mater) 羅和対訳

|

1 |

1 御母は悲しみにくれて佇んでいた 十字架の傍らで涙ながらに 御子が十字架に掛けられたとき |

|

2 O quam tristis et afflicta |

2 ああ、どれほど苛まれ嘆かれたことか |

|

3 |

3 御母はうなだれ、心を傷め、 そして震えていた 輝かしい御子の懲罰を目のあたりにして |

|

4 Quis non posset contristari |

4 誰が悲しまないでいられよう |

|

5 Vidit suum dulcem natum |

5 御母はご覧になった |

|

6 Fac, ut ardeat cor meum Sancta Mater, istud agas, |

6 私の心を燃え上がらせてください 聖なる母よ、このように計らいください |

|

7 Fac me vere tecum flere, Juxta crucem tecum stare, |

7 私が生きているかぎり、あなたと共に心から涙を流し あなたと共に十字架の傍にいて |

| 8 Virgo virginum praeclara, Mihi jam non sis amara, Fac me tecum plangere. |

8 比類なく清らかな処女のなかの処女よ 私を棄て置かずに あなたと共に嘆かせてください |

| 9 Fac ut portem Christi mortem, Passionis fac consortem, Et plagas recolere. |

9 キリストの死を担い 受難の苦しみを分かち持ち 私が御傷を忘れないようにしてください |

|

10 Inflammatus et accensus, Fac me cruce custodiri, |

10 炎に包まれて焼かれてしまうことがないように、 十字架によって守られ |

| 11 Quando corpus morietur, Fac ut animae donetur Paradisi gloria. |

11 肉体が滅ぶとき 魂に与えられますように 天国の栄光が |

| Amen. | アーメン(そのようになりますように) |

(羅和対訳:多田圭介)

【曲目解説】ボッケリーニのスターバト・マーテルに寄せて

「スターバト・マーテル」という詩には、楽譜が残されているだけでも、現在までに400人以上の作曲家によって曲が付けられている。この詩の何がそれほどまでに作曲家たちを魅了し、彼らの創作意欲をかき立てるのであろうか。

スターバト・マーテルという詩(続唱=セクエンツィア)について

「スターバト・マーテル」とは、十字架にかけられたイエスの足元で聖母マリアが我が子の死を嘆く様子を描いた詩:続唱=セクエンツィアである。続唱=セクエンツィア”sequentia”とは音を「続ける」”sequor”歌い方のことで、元来はアレルヤ唱などのように母音を長く続けて歌う歌唱法を指す。ところが、中世に入って母音を伸ばして歌うところに様々な散文詩が付けられるようになった。そうして生まれた詩の一つがこの「スターバト・マーテル」である。作者はフランシスコ会の修道士であるヤコポ・ダ・トディ(1228頃~1306)と伝えられている。詩の最初の詞句は、”Stabat mater dolorosa”=「聖母が悲しみにくれて佇んでいた」であり、その”Stabat mater”の部分が作名となっている。ただ、新約聖書の4つある福音書には、イエスが裁判で十字架に磔になる描写はいずれにも含まれているものの、実はその傍らに母マリアが立っていたという記述はヨハネにしか存在しない。しかもそのヨハネにも「悲しみにくれて」を意味する”dolorosa”に該当する文言は含まれていない。実のところ、キリスト教の文化圏で「悲しみの聖母」が文学や絵画、彫刻などの題材となったのは14世紀頃からのことなのだ。それ以前では、「悲しみの聖母」に限定しなければ、主に東方正教会を中心に聖母が描かれることはあった。西方でも壁画などが存在していたことが最近の研究では分かっている。だが、磔にされたイエスの傍らで悲嘆にくれて佇んでいる、ないし亡骸を抱き抱えて悲しんでいる、あの<悲しみの>聖母(いわゆる「ピエタ」)が諸芸術の題材となることはその時期まではなかった。

13世紀までは、キリスト教の歴史において聖母マリアが崇拝の対象となることは、東方正教会などの少数の例外を除けば、ごく少数の例しかなかったし、マリアの受胎が記念すべき無原罪の受胎として祝われることもなかった。13世紀の盛期スコラ哲学の思想家は、きわめて厳しい男性原理的な観点から、聖母に他の人間にはない恩恵を認めつつも、やはりすくなくとも一瞬は原罪に感染していたはずだと考えていた。さもないと、聖母はキリストの贖いを必要としない存在となり、イエスは全人類の贖い主ではなくなってしまうからだ。だが、14世紀に入ると、キリスト教社会の雰囲気は大きく変化することになる。それまでの理性と思弁の神学から愛と共感の神学へと、言い換えるなら、救世主の受難(passio)から聖母の共同-受難(com-passio)=共感・共苦へと人々の関心が移ったのである。14世紀になぜこのような関心の変化があったのかは単純に一つの理由によって説明することは難しいが、世界的なペストのパンデミックによって、優しく包み込んでくれる女性原理的な表象が求められるようになったということはしばしば指摘されることである。

こうして巻き起こった「悲しみの聖母」のフィーバーのさなかで「スターバト・マーテル」も絶大な支持を得ることになった。ミケランジェロの「サンピエトロのピエタ」やベッリーニが数多く残したマリア像をはじめとするいわゆる「ピエタ像」もこの時期から制作されるようになった。ただ、このマリア崇拝に表れているような、女性原理的な何ものかによって導かれたいという願いは、14世紀という特定の時代性を帯びた思想なのではなく、おそらくは私たち一人一人の心の奥底に潜む願望なのだろう。後にゲーテが「永遠に女性的なものが我らを高みに引き上げる」と述べ、後の芸術家たちがその言葉に触発され続けていることからもそれが窺えよう。

ボッケリーニの音楽について

ボッケリーニ(1743-1805)は、この詩に全11曲の音楽を付けた。音楽の構成は、受難(困難)を契機とした人と人との深い結び付きを的確に表わす見事な宗教性を表現している。聖母マリアと共に泣き、苦しみを共にすることが、この地上の世界と天上の世界を繋ぐ扉となっている。それが音楽を通してはっきりと伝わる。全体は3つの部分に分けることができる。まず、第1曲~第4曲までが第1部。第1部はすべて短調で、3人称の客観的な事実の報告となっている。具体的には、御母が十字架に磔にされたイエスの足元で悲しんでいる様子が報告される。この3人称の視点は、この音楽に触れている私たち一人一人の視点を意味する。そして次の第5曲~第9曲までが第2部で、ここは全体が長調になる。1人称の「この私」が、御母の苦しみを自分の苦しみとして共に苦しむことを願う熱烈な希望の音楽が展開される。この第2部には御母の苦しみを自分のものとして受け止める視点の移動がある。そして最後の第3部が再び短調となり、静かな祈りの世界へと到達する。このように、短調‐長調‐短調というかなりはっきりとした三部の形式を持つことが特徴である(※ボッケリーニが明示的に三部に分けて書いているのではなく、そう分析できるということ)。

つまりは、客観的な3人称の出来事が、1人称のこの私の世界に移り、そして私たちの世界に受け止められるというように、音楽が3段階で多層的に進められてゆくのだ。こうした個人の内面における目覚めの促しというキリスト教の音楽の核心を共有し、さらに、聖母マリアとの共感・共苦がその媒介となるところにボッケリーニのスターバト・マーテルの神髄がある。

各曲の構成について

曲順にみてゆこう。ボッケリーニの同作は彼より33歳年上のペルゴレージ(1710-1736)のスターバト・マーテルの圧倒的な影響下で書かれている。ペルゴレージの悲痛な音楽と比べると、厳しさの和らいだなだらかな曲線に彩られていることに気づかされる。第1曲は、ペルゴレージと同じへ短調。先達へのオマージュである。第2曲は宗教曲としては異例の形式をとる。詩が前半と後半に分けられ、後半の”O quam tristis”以下は、ハ短調のアリアである第3曲の実質的なレチタティーヴォとなっている。その第3曲”Quae moerebat”は、コロラトゥーラを多用した華麗なアリア。1人称の省察の世界に入る手前での地上世界の人間の感情の昂りや動揺がこのオペラ的な手法によってよく表現されている。だが、あくまでも古典美を逸脱しないのが端正で美しい。再び短いレチタティーヴォとなる第4曲”Quis est homo”は第2部への導入。第5曲”Pro peccatis”から一転して柔和な長調になると、歌詞は1人称が中心となってゆく。器楽による長い序奏が付けられており、1人称の世界への視点の移行の「時間性」が実感できる。第6曲”Eja, Mater ”での御母を讃える温かい旋律美を経ると、続く音楽は対照的に御母の苦しみを共に苦しませてくださいという熱烈な願いの吐露となってゆく。これが第7曲”Tui nati”。そしてその第7曲の最後の詞句”desidero”=「私は熱望します」で受難の苦しみを分かち持つことへの希望と喜びは頂点に達する。ロ長調の第8曲”Virgo virginum”は、セレナードのように弦楽器の弱音器とピッツィカートが効果的に使われる。へ長調の第9曲”Fac ut portem”はシチリアーナのリズムによるパストラル。第7~9曲には喜びの感情が一貫する。短調に戻る第10曲”Fac me plagis”には、ハ短調の劇的なフーガによって信仰の世界に入る最後の葛藤が認められるが、すぐに静かな祈りの音楽に融けてゆく。終曲”Quando corpus”では主調のへ短調に戻る。天への階段を上昇するようにへ短調からへ長調へ移行し、「アーメン」と唱和される。

ボッケリーニは1781年に初版を完成させ、1800年に改訂版を残している。初版は声楽がソプラノ1声と弦5部。改訂版は、声楽が3声(女声2声とテノール)でそれに拡大された器楽パートが付けられている。だが、最も大きな音楽面の違いは編成よりも、モチーフの扱いにある。終曲の”Paradisi gloria”「天国の栄光」という最後の歌詞に、改定版ではまるで現世での栄光を誇るように祝祭的な鐘の模倣が与えられた。だが初版の1781年版は、ごく静かな祈りの音楽となっている。移り変わりゆく雑多なものごとから身を引き剝がし、永遠へと自己自身を向き変えた最後の音楽として、果たしてどちらが相応しいであろうか。筆者には本日演奏される1781年の初版の静けさこそがそれに相応しいと思えてならない。

呻きの神学としてのスターバト・マーテル

なお、音楽が動き始める第2曲の最初の詞句、「その(御母の)呻く魂を」”Cujus animam gementem”には注目させられる。この動詞”gemo”は、ほとんどの邦訳で「嘆く」と訳されているが、これは神学に通じていれば「呻く」と訳すことだろう。「嘆き」と違って「呻き」は声にならない。そもそも人は独りのときに呻く。呻く者は人前で声を上げない。ある意味で沈黙の困窮者である。そして、聖なる文学とは、こうした沈黙の他者が発する言葉たりえないものを聴き取り言葉へともたらし、文字にならないものを読み取り意味として存在させるところにその役割がある。それは、言葉によって言葉の外の意味を表わそうとする全身全霊をかけた行為となる。聖なる文学は、こうした呻きのような次元を「共に-苦しむ」(com-passio)ことで、困難を契機とした人と人との深い結び付きが開かれるよう呼びかける。ボッケリーニが音楽を付したこのスターバト・マーテルの1781年版からは、この音楽にそうした呼びかけの力が漲っていることが聴き取られることだろう。

(多田圭介)

(※↓に投げ銭が設定されています。こうした記事ももっと読みたいと思ってくれた人はそちらからご支援いただけると記事の公開数を増やすことができます。どうかご支援をお願いできましたら有り難いです。)