<Kitaraワールドオーケストラシリーズ>マレク・ヤノフスキ指揮 ケルン放送交響楽団

2019年11月28日(木) 札幌コンサートホールKitara(大ホール)

<Kitaraワールドオーケストラシリーズ>で、マレク・ヤノフスキ指揮ケルン放送交響楽団がキタラに登場した。ケルン放送響は、録音ではヴァントとのシューベルトの交響曲の全集、ベルティーニとのマーラーの全集、バルシャイとのショスタコーヴィチの全集で知られる名門オーケストラ。指揮のヤノフスキも、「東京の春音楽祭」のワーグナー・シリーズなどで日本のファンにすっかり馴染みの指揮者だ。本公演は、11月中旬からスタートした同コンビの来日公演の掉尾を飾る最終公演となった。

<Kitaraワールドオーケストラシリーズ>で、マレク・ヤノフスキ指揮ケルン放送交響楽団がキタラに登場した。ケルン放送響は、録音ではヴァントとのシューベルトの交響曲の全集、ベルティーニとのマーラーの全集、バルシャイとのショスタコーヴィチの全集で知られる名門オーケストラ。指揮のヤノフスキも、「東京の春音楽祭」のワーグナー・シリーズなどで日本のファンにすっかり馴染みの指揮者だ。本公演は、11月中旬からスタートした同コンビの来日公演の掉尾を飾る最終公演となった。

近年の日本(特に東京)のオーケストラの飛躍的な技術的洗練を目の当たりにすると、ヨーロッパのオーケストラの価値は相対的に下がり続けているかに見える。しかも欧州ではクラシック音楽の客層の極端な高齢化が進み、新しいものを創ろうという機運が極めて起きづらい状況になっている。日本でも後方の座席に座るとたしかに白髪が目立つが、特にオーケストラのコンサートでは、まだ学生の姿も少なからず見られる。さらに、欧州のオーケストラは日本公演で本気を出すことがあまりなく、輪をかけて地方公演では弛緩する傾向が強い。こうなると、キタラで高額のチケット代を払ってヨーロッパのオーケストラを聴く価値はもはや存在するのかどうか、とみに疑問となっていた。ここ数年のワールドオーケストラシリーズも、目を覆いたくなるようなやっつけ仕事の連発だった。

しかし、今回のヤノフスキ&ケルン放響は、キタラのこのシリーズでは本当に久しぶりに欧州の伝統の底力を感じさせてくれた。指揮者はもちろん楽員も弦の後ろのプルトまで全力。こうなると、精密さでは日本の団体に及ばないとはいえ、ヨーロッパの分厚い大陸の岩盤に長年刻みつけられてきた年輪がたしかに響いてくるのだ。

©Hiroharu Takeda

提供:札幌コンサートホール

ヤノフスキの音楽の特徴は、まず古楽の影響を歯牙にもかけないこと。ベートーヴェンでも、16型に加えトランペット以外の管楽器を倍に増員するいわゆる倍管。20世紀中葉の大指揮者の薫りを残している。いまの古楽運動は、実際のところ、昔の響きを再現しようとしてはいない。むしろ、20世紀初頭にストラヴィンスキーが試みたように響きの組み合わせの新しさ、そのぶつかり合いに耽溺している。そしてそれを「学術的正しさ」という大義で偽装している側面は少なからずある。こうなると、「歴史主義」を掲げる古楽運動が、実際には歴史を大切にするのではなく、反対に「これが正解」という大義によって過去の蓄積を寸断し、歴史をゼロリセットする面のほうが強くなってしまう。それに比べ、ヤノフスキの音楽は、歴史の審判を受け少しずつゆっくりと変化してきた欧州の匂いを存分に宿しているのだ。

また、ヤノフスキの音楽について、音楽の専門家が「テンポが速い」と述べているのをしばしば見かける。しかし、この論法は完全にミスリードだ。16型倍管という編成を目にすると、頭の中で20世紀中ごろまでのどっしりとした巨匠スタイルが鳴り始めるのだろう。それで、いざ演奏が始まってみるとそれより速いので「テンポが速い」という感想が出てくるものと思われるが、ヤノフスキのテンポはスコアに極めて忠実なだけである。そもそも、テンポとは相対的な指標でしかない。音楽を評価するにあたって、ただ「テンポが速い」と記述することでは音楽の性格を特徴付けることにはならない。さて演奏のほうに移ろう。

まずプログラムであるが、札幌公演はベートーヴェンの交響曲第7番とシューベルトの交響曲第8(9)番「ザ・グレート」。このプログラムには明確な意図がある。両曲とも作曲家が新機軸を打ち出そうと、主題ではなく、リズムによって全曲を統一するという手法を試みた作品なのだ。この両作では、基本となるリズムパターンが延々と繰り返され、それが変容、融合、回復することで音楽は推進する。ヤノフスキも、リズムの洗練に全力を注ぐことで、このプログラムを有意味なものにした。さらに、アンコールも、ベートーヴェンが第7番とセットでリズムによる統一を試みた第8番の第2楽章だった。アンコールが始まった瞬間よい選曲だと感じた。

さて、ベートーヴェンの第7番であるが、序奏が開始されてすぐ聴衆のドギモを抜いてみせた。序奏部の主題(※譜例1)は、まずオーボエから始まる。

譜例1

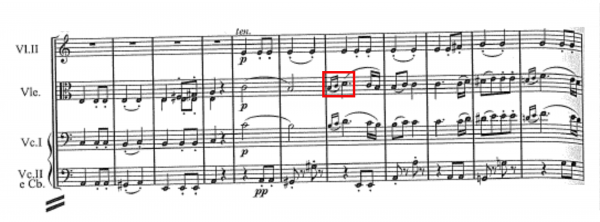

それがクラリネット、ホルンへと受け継がれ、オーボエに戻ってきた7小節で、通常ほぼ聴こえないクラリネットのシンコペーション(※譜例2)にホルンを重ねたのだ。

譜例2

しかも、1・3拍を中心に動いてきた主題に異物が介入するようにフォルテピアノで2拍目に入ってきた。管楽器を倍に増員しているので、ユニゾンを吹いているホルンの1.stと2.nd以外に手が余っている奏者に吹かせたのだ。これは初めて聴いた。録音も相当数チェックしたが同様の改変は見つけられなかった。20世紀にはベートーヴェンの交響曲で楽器を重ねるのは常套手段だったが、それでも基本的には音量の増強のために木管にホルンを重ねるなどの発想が主だった。この箇所のように、そもそも弱音の箇所に金管を重ねて強調するというのは、近衛編曲などのよほど特殊な場合を除けば、あまり例がないだろう。

ベートーヴェンは、交響曲という分野で、特に序奏部において衝撃を与え続けてきた作曲家だ。属七から始まる第1番以来、常にそうだった。しかし、現代の聴衆はその仕掛けをすべて知ってしまっている。いまベートーヴェンの交響曲を聴いて聴衆が作曲された当時の衝撃を受けることはない。しかし、ヤノフスキのこの編曲すれすれの試みは、幾重にも慎重さを要する改変ではあれ、ベートーヴェンが本来持っている革新的な魂を現代に呼び戻すことに成功したと言える。もちろん乱発はできない。慎重さを要するがゆえに、有意味に響くのであって、来日公演でこれに接することができた聴衆は本当に幸運だったと言える。

また、序奏部でいうと、2小節単位の同主題が繰り返されるたびに和音がフォルテで爆発するのだが、2分音符の主題が和音の爆発に向けて力を溜めてクレッシェンドさせたことも印象に残った。スコアにはもちろん書いていない。しかも、ただのクレッシェンドではなく、和音の爆発に向けて、先の予感を孕みいやがうえにも期待が高まるクレッシェンドなのだ。主部に入ってから、後の楽章でも、細部まで手を入れまくったが、それでも「ああ、やってるやってる」という感じにまったくならない。それは、根底に太い流れが脈々と息づいているから元来そういう音楽だったと感じさせてしまうのだろう。こうした小さな仕掛けは後半のシューベルトも含めて全曲に渡っていた。

こう書くと、ヤノフスキは好き勝手に楽譜に手を入れる指揮者なのかと思われるかもしれない。しかし、厳格な点は驚くほど厳格だ。まず、テンポ。序奏の♩=69、そして主部の付点四分=104は、ベートーヴェンの指示にあくまでも忠実。そして第1楽章を統一するリズム動機(R1、※譜例3)の処理の厳格さも挙げられよう。

譜例3

同動機の最後の音を余韻を持たせずスパッと切る処理を周到に徹底させるのだ。そして、それを徹底させるからこそ、この動機にほんの少し変化をつけたときにそれが有意味に響く。例えば、コーダに入る391小節。401小節で2ndヴァイオリンから順に受け渡される動機がここだけ急に優しく奏される。これから終結に向かう前触れとしてフッと力が抜ける様が堂に入っている。いじらないところはいじらない。また、再現部にあたる301小節から木管で次々にバトンされるこの動機はスコアでは弱音指定だが、これは無視されてmfで堂々と鳴らされた。キラキラした木管が輝くようで惹きつけられた。

第2楽章はスコアの指定は♩=76だが、ヤノフスキは80。この楽章は緩徐楽章というイメージが持たれがちだが、ベートーヴェンの指示はAllegrettoである。ヤノフスキで聴くとこの印象が強まる。27小節から出てくる対旋律(※譜例4)の装飾は、しばしば16分で演奏されるが、ヤノフスキは拍の頭で短前打音。スルっと流れる。

譜例4

ここは、この楽章を緩徐楽章として捉える指揮者は16分で演奏する傾向が強い。第2楽章でもっとも惹かれたのは、イ長調に転調する中間部の導入で大きくルバートしたことだ。ゆっくりと息を吐き景色が優しくなる。そしてそこに入ってくるクラリネットが甘美。しかしどこか引き締まっており緩むことはない。このクラリネットの主題は、コーダの入りでももう一度出てくる(224小節)が、ヤノフスキはここはインテンポだった。くどいのは嫌なのだろう。思い入れたっぷりなのだが、ヤノフスキはそれを押しつけない。こうしたところではセンスが光る。第3楽章では、主部は付点二分=132でこれも指示通りだったが、Assai meno prestoで72にまで落とし芝居っけを見せた(ベートーヴェンの指示は84)。フィナーレについてもほぼ同じことが言える。フィナーレでもっとも興味を持ったのは、Bから登場する2/4拍子の2拍目にアクセントがくる動機。この動機の2拍目に付されたten.の指示の処理だ。ヤノフスキはこれを楽章の最後まで剛毅なニュアンスで徹底させた。これほど男性的なエネルギーに満ちた同楽章は現今あまり聴くことができないだろう。

後半はシューベルトのグレート。ベートーヴェンで倍管だった編成は、スコア通りの2管に戻った。リズムによって全曲を統一するという手法はベートーヴェンの第7と共通するが、両作品を会場で連続して聴くと、ベートーヴェンでは繰り返しが熱狂につながり、グレートでは神の永遠を想起させるところが面白い。リズム処理と構成については前半のベートーヴェンとほぼ同じことが言える演奏だったが、加えるなら、この作品で随所で重要な役割を果たす対旋律が、徹底して丁寧に歌い込まれた。ベートーヴェンでは響きが混濁することを厭わず力奏した弦も、繊細で丁寧な絡み合いを聴かせた。まず第1楽章で印象に残ったのは展開部の導入。この作品はハ長調だが、展開部では対比調領域でハ短調をとる。そして、ヤノフスキは、展開部に導く254小節の弦の基本動機でそれを予示するような翳りのある響きを聴かせた。ここもリズム処理が全体を通して厳格だからこそ効いてくるのだ。

そして最大の聴きどころだったのは第2楽章の249小節。まるで長い歴史を蓄積してきた文明が目の前で崩壊するかのようなフォルテシッシモだった。繰り返しが神の永遠を賛美するかのような同作において、その永遠が錯覚であることを突きつけられるような畏怖がある。衒学的にならず歴史の連続性を響かせるヤノフスキとケルン放響だからこそ、この寸断に真実味が加わるのだ。残酷だが永遠は錯覚なのだ。そして、その後のチェロの詠嘆の歌が、辺りを見渡し、ふと足をとめ、かつての栄華に思いを馳せ、そしてもう一度歩き始めるように、なんとも詩的で人間的な息吹を漂わせた。ここでこれほどの感銘を受けたのは、かのギュンター・ヴァント以来だった。

こうした意味の崩壊と回復のストーリーに接すると、西洋で脈々と引き継がれてきた伝統は、私たちの生に意味を与えてくれる大きな物語ではあったが、そうした「物語」とは、政治的な勝利によってしかその真正さを、しかも暫定的にしか保証できない脆弱な物語にすぎないのだという諦観が響いてくる。とはいえ、人間は物語から完全に自由になることはできない。「何も選択しない」という立場も「何も選択しない、という一つの物語」であることからは逃れられないからだ。錯覚であり背景に政治性を宿さざるを得ないことを自覚しつつ、私たちが「小さな物語」への、自由で、しかも慎重に性急さを避けたアプローチが可能になる、その成立条件とは何であるのか。終演後、それが頭のなかをぐるぐると回り続けた。こうした思考を喚起するポテンシャルを持っているのであれば、欧州のオーケストラをわざわざ異文化の地で接するという経験も悪くはないかもしれない。