<Kitaraワールドオーケストラシリーズ>山田 和樹指揮 横浜シンフォニエッタ 演奏会レビュー 3/17@札幌コンサートホールKitara(執筆:多田圭介)

音というものは所詮は一瞬で消えさる現象にすぎない。言うまでもなく音楽とはこの儚く生成消滅する音の芸術である。この「音」に対する音楽家の態度は、大きく2つに分かれる。1つは、音の向こうの思想や精神を表現すべきというタイプ。もう1つは徹底して「音」で完結するタイプ。

音というものは所詮は一瞬で消えさる現象にすぎない。言うまでもなく音楽とはこの儚く生成消滅する音の芸術である。この「音」に対する音楽家の態度は、大きく2つに分かれる。1つは、音の向こうの思想や精神を表現すべきというタイプ。もう1つは徹底して「音」で完結するタイプ。

前者の、つまり音の向こう側こそ大事だというタイプにも色々ある。まず、音の向こうの「真実」や「理念」、表面的な音に惑わされずにその向こうの気高い精神こそが問題だという発想。これは19世紀以降に生まれた音楽観であり、特に独語圏では今でも根強い。ベートーヴェンやフルトヴェングラーがその代表。また、私小説的な個人の感情を、それがいかに平凡なものであっても無条件に愛する音楽もある。それはもちろん恥ずかしいことではあるのだが、それを切り落とすと芸術は成立しない。自己愛の強いブラームスがすぐに思い浮かぶ。はたまた、日本では、同じ音の向こう側でも、無常感や虚空を愛でる芸術が好まれやすい。技巧が表に出ることを嫌い、人工的な鍛え上げられた完成度よりも自然の風合いが好まれる。日本人が刹那的な感覚の快を低く見がちであるのは、浮世の栄華をはしたないものとみる日本文化が影響している。日本人であれば誰しも合点がゆくだろう。

他方で、音で完結するタイプにも色々ある。まず、徹底して透明で、まるで蛍光灯で隅々まで照らし出されたような音響を作るタイプ。晩年のP.ブーレーズがその典型である。基本的に情感にもニュアンスにも乏しくなりがちであるが、ときに機械のような冷たい美を放つ。その度合いがあまりに甚だしいと逆に狂気が焙りだされてくる。現在のE.インバルがそれに該当する(筆者がもっとも好むのはこのタイプ)。あるいは、同じ音で完結するのであっても、音そのものの遊戯性や快楽を徹底して愛でるタイプもいる。深い感情や世界観には関心を示さず、細やかで贅沢な音の遊びを味わい尽くす。豪奢で口に含むとたちまちに溶けてゆくアイスクリームのような感覚美の応酬。山田和樹は、この最後のタイプの典型のような音楽家である。

(C)maq-st

山田は、聴く者に決して緊張を強いない。どれほど高級であってもお客さんにストレスを与えない。「音」以上の世界を強いることは決してない。ロココ建築のように豪奢な贅の匂いを纏っている。それゆえに儚くエレガント。そもそも、オーケストラのコンサートとは100人に迫る職人が一堂に会し、その発する音が一瞬で消え去ってゆく。これが贅でなくてなんであろうか。山田が好調のときに彼が指揮する音楽を聴くといつもその感覚に襲われる。日本はドイツ文化の影響が強いので、こうした音で完結する音楽は音の向こうの精神を大切にする音楽より一段低くみられがちであるが、山田を聴くとそんなことを言う気にはさらさらなれない。彼のとろけるような感覚美の世界に浸っていると、複雑で長大なメッセージを含んだもののほうが偉いという気にはなれなくなる。

そもそも、現代は人間の精神や理性がそんなに偉大なものではないかもしれないということにとうに気づいてしまった時代である。20世紀の大量殺戮の戦争は、野蛮人が引き起こしたのではなく、文明の行きついた先の戦争であった。それ以降に、19世紀のような人間の精神や理性を単純に称揚することは簡単ではないし、むしろ無神経な営みに見えがちなのは仕方がない。音という現象そのもので完結しようとする、そうして感覚的な愉悦を与えるだけに留まるほうが誠実な営みであると言いたくなるのは無理もない。

3/17に札幌のKitaraで開催された横浜シンフォニエッタのコンサートでは、山田和樹という音楽家のこうした美質が、おそらくは最高度に発揮された。山田は長く日本フォルの指揮者を務めており、読響などにもたびたび客演している。そこでもたびたびこうした美質に触れることはできたが、これほど美しく結実したことはさほど多くはないのではないだろうか(ずっと東京で聴いていたわけではないから分からないが)。このオケが山田が学生時代に友人と設立したということも関係あるように思われるが、とにかく、上で書いたような特徴に加え、仲のよい友人たちとの親密な会話のような雰囲気もあり、おそらく会場にいた多くの人がその寛いだ‐しかし最上級の技術に裏付けられた‐快適な音楽を堪能したことだろう。

3/17に札幌のKitaraで開催された横浜シンフォニエッタのコンサートでは、山田和樹という音楽家のこうした美質が、おそらくは最高度に発揮された。山田は長く日本フォルの指揮者を務めており、読響などにもたびたび客演している。そこでもたびたびこうした美質に触れることはできたが、これほど美しく結実したことはさほど多くはないのではないだろうか(ずっと東京で聴いていたわけではないから分からないが)。このオケが山田が学生時代に友人と設立したということも関係あるように思われるが、とにかく、上で書いたような特徴に加え、仲のよい友人たちとの親密な会話のような雰囲気もあり、おそらく会場にいた多くの人がその寛いだ‐しかし最上級の技術に裏付けられた‐快適な音楽を堪能したことだろう。

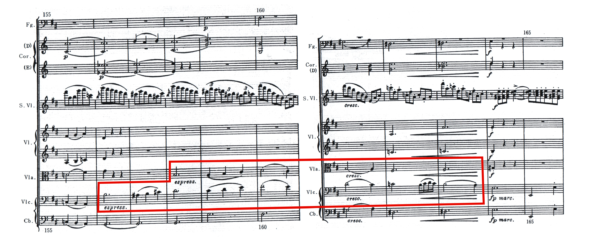

ブラームスのヴァイオリン協奏曲では、長大なオーケストラの序奏部からもうとろけんばかりの優美な音楽が聴こえてくる。そのせいで、ソリストが入ってからもついついオーケストラばかり聴いてしまった。中低音を中心にしたオーケストレーションが、まったく重くも鈍くもならない。最初のユニゾンなど、ただアルペジオを上下するだけで、まるでフランスバロックオペラに出てくる貴族があたりを見渡しながらゆったりと歩いているような風情が漂う。響きはホイップクリームのように柔らかいが、適度な苦味も含んでおりそれが艶やかな余韻を残す。こういう複雑さというものは、前景を支える後景への入念な配慮と響きのコントロールがなければ決して生まれない。例えば、第1楽章の第2提示部。ここの第1主題部は、ブラームス一流の響きの奥行きが存分に堪能できる。だが、少なからぬ演奏はその複雑性を犠牲にしている。山田で聴くと改めてそう感じさせられる。156小節からは、チェロ、次いでヴィオラに第1主題の第2楽節が出てくる(※譜例(1))。山田は、この声部に、スッと血を通わせる。あざとくバランスを調整して浮き上がらせるのではない。このVcとVaの響き(音量ではない)を変えることで全体に奥行きが齎らされるのだ。こうした響きの豊かさは、何の知識もなくても音そのものに浸っているだけで間違いなく満足できる種類のものだ。例えるなら、調理法を知らなくても最上級に洗練された料理が私たちの味覚を喜ばせるように、である。

横浜シンフォニエッタの上手さも極上。特に木管とHrは東京のトップレベルのオーケストラに匹敵する(都響や東響の首席奏者が多かったので当然と言えば当然だが)。Obのソロが魅力の第2楽章の最初の透明な官能はどうだろう。独奏のObのパリッと冴えた表情ももちろん最高に素晴らしいのだが、その背景の木管のハーモニーが零れおちるような和音を聴かせる。Hrから木管へ上昇するアルペジオが受け渡される(26小節~)と、愛の囁きのように甘く優しく響く。あまりの美麗さに、上昇するのに崩落の予感さえ漂う。山田のコントロールも凄いが、奏者の技量、和音の感覚も卓越している。幻影めいている。

(C)maq-st

ヴァイオリンの独奏は川久保賜紀であったが、独奏についてはこの一回で断定的なことを書くのは難しい。隅々まで頭に入っている曲のはずだが、音程が終始不安定でアルペジオも多くの箇所で弾き飛ばされてしまっていた。カデンツァはヨアヒムのものだったが、ヨアヒムが”con brio”と記した聴かせどころのアルペジオは、何を弾いているのか分からなくなってしまっていた。不調だったのかもしれない。もしそうであれば、コンディションのよいときの実演も聴いてから詳述したいと感じた。音が客席に自然に伸びてこないのも独奏パートへの集中の妨げになってしまった(座席は2FのLAの三角地帯)。

後半はベートーヴェンの交響曲第7番。現代の指揮者らしくインターネットのようにもの凄い速さと量で情報が行き交うが、そう意識させない。いかにもすごいことやっているような痕跡がない。座り心地のよいソファーのように聴き手を緊張させない。木管の上手さがここでも際立つ。最初の楽章では、第1主題の再現部にあたる301小節からのObのソロの艶やかな魅力、さらに308小節で弱音になると、奏者(と山田)は優しく愛撫するようにレガートをかける。もう、とろける。第2楽章も耳のご馳走。最初の対旋律はVcとVaから始まり、2nd.Vn.へ受け渡されると徐々に響きが明るくなってゆく。この2nd.Vn.のユニゾンの響きの斉一性と透明感にも痺れた。2nd.Vn.は、その先も素晴らしい。中間部で柔和なA-durに転じる際の2nd.Vn.のブリッジのパッセージ(101小節)の呼吸のよさ、第3楽章のトリオで1nd.Vn.と8度のユニゾンになる箇所の和音の明瞭さ、そしてそのままフォルティッシモに盛り上がると、感覚の愉悦が世界中を覆い尽くすように拡がってゆく。ここはこの曲で最大の聴きどころとなったことだろう。フィナーレは、テンポも響きも抑制されているので逆に「なんかやってくるな」と直感的に感じたが、やはり推移に入る24小節から加速し歓喜を爆発させた。溌剌とした生気に富み、適度に豪放の匂いも含んではいるが、決して放埓な下品には走らない。上質な遊びが心地よい第7であった。

(C)maq-st

曲順は前後するがプログラムの最初には小田実結子の新作「Olive Crown」が演奏された。希望に満ちたリリックな旋律が運命動機を撥ね退けるように響く。優しい旋律線は、まるで久石譲のようにも聴こえたが、山田の指揮でいっそうそう聴こえたのもあるかもしれない。

アンコールはベートーヴェンの第2番のフィナーレ。厳しい手綱を放すことなくどこまで遊べるかの挑戦のようで滅法楽しい。だが、よく耳を凝らすと奏者と指揮者の極限の集中も聴こえてくる。最後の音が消える前に拍手が出てきたがライブの醍醐味だろう。そういえば、この演奏会のことではないが、ここ20年ほど、「フライング拍手で余韻が台無しにされた」という人が増えてきた。そのせいで開演前に「指揮者の手が降りるまで拍手はご遠慮ください」、「残響も音楽です」とアナウンスが入ることも増えてきた。実に煩わしい。つい20年前まで誰もそんなことは言わなかったし、どんな演奏でもどんな演目でもマニュアル的にそうするのは、かえって生き物としてのライブの魅力を削いでしまうことになる。自分に問い質して欲しい。残響なんか本当に聴きたいか?ヨーロッパのオペラなんて盛り上がりすぎると指揮者が振ろうとしても歓声が上がって棒を一度降ろしたりするのはよくある。逆に、バッハの受難曲などでは終演後の静寂を壊すことができなくて、拍手がほとんど出ないまま静かに会場を去ることもある。拍手のタイミングなど所詮はケースバイケースのものだろう。お行儀がよいのはいいが、もっと本質を大事にすべきだろう。閑話休題。

(C)maq-st

さて、山田は3月で日本フィルの任期を終え、この4月からイギリスのバーミンガム市交響楽団のシェフに就く。おそらく、これまでのように、日本で頻繁に彼の演奏を聴くことは難しくなるだろう(※山田はバーミンガム市交響楽団と6月に来日する)。このタイミングで札幌で聴くことができてラッキーだった。山田がKitaraの指揮台に立つのはこれが2回目だという。筆者は札幌では初めて聴いた。横浜シンフォニエッタを聴くのも実は初。予備情報が少なく筆者にとっては未知数の部分が多い演奏会だったのだが幸運な出会いとなった。山田和樹と横浜シンフォニエッタの強い信頼関係がよく分かる親密な音楽は札幌のファンにも十分な充足を与えたことだろう。Kitaraのワールドオーケストラシリーズでは、普段は欧州のオーケストラを聴くことがほとんどだが、日本にはこの横浜シンフォニエッタだけではなく、京都市交響楽団や東京都交響楽団など、類稀な技量と個性を持つオーケストラがたくさんある。多くの場合、欧州の名門オケよりもレベルも高いし、彼らの真剣な仕事ぶりにもずっと信頼が置ける。今後も(いつもでなくてよいので)こうした国内オケの招聘もぜひ継続してほしいと感じたコンサートだった。

(多田圭介)