【STJ道外編】桐朋の名伯楽、魅せる!新日本フィルの5月-7月公演レビュー(執筆:平岡 拓也)

5月-7月の新日本フィルの指揮台は、円熟を深める3人の日本人指揮者に彩られた。秋山和慶、尾高忠明、井上道義─この3人にいずれも共通することはなんだろうか?そう、3人とも桐朋学園で名教師・齋藤秀雄の教えを受けたのち、世界に羽ばたいた指揮者だということだ。秋山は日本に拠点を置きつつ北米で、尾高はウィーンで学んだのち日本、井上はイタリアのカンテッリ国際指揮者コンクール(その名を冠した指揮者グイード・カンテッリの生誕100年を記念して昨年復活した)で優勝、と三者三様のキャリアを歩んだ。だが、齢70を超えて3人ともに円熟を確実に深め、かつこのコロナ禍での外国人指揮者の招聘が難しい状況においてその存在感はひときわ高まっている。

まずは3人の中では最年長・今年齢80を迎えた秋山和慶が指揮した5月定期から振り返りたい。コロナ禍で大編成の管弦楽作品を聴く機会は昨年来減ったが、2管が3管、3管に合唱が加わり、といった具合に、各団体が試行錯誤を行いながら少しずつオーケストラの編成は戻りつつある。その意味でも、4管編成を要するリヒャルト・シュトラウスの超大作『アルプス交響曲』が予定通り実現したのは実に嬉しい。当初予定されていたアントニ・ヴィットとの再会こそ叶わなかったが、そこは複雑きわまるスコアを紐解く手腕に定評がある秋山の面目躍如。ヴェテランガイドに率いられた大登山隊は、無事登頂、下山を果たした!

秋山の指揮はまさに熟達の職人芸。この絢爛豪華な音絵巻を野放図な咆哮とせずに引き締め、難所ではオーケストラを助けて的確に着地させる匠の技に舌鼓をうった。時折訪れる僅かなルバート─秋山は良い意味で指揮者の色を感じさせないが、強いて言えばこの「タメ」だろうか─も心地良い。登頂後の「嵐」の管弦楽渾身の乱舞ですら適切に捌かれ、整然と鳴り響くさまは快感ですらあった。

弦楽器は14型で、序盤ややバランス的に弱く感じたが徐々に改善されていく。「エレジー」など後半では特に音色美が光り、響きもまとまっていた。木管、金管は表情豊かに登山の道中を彩り、そこに打楽器の充実が加わる。一気に音楽の輪郭を引き締める「日の出」のシンバル一閃には胸が熱くなった。

(C)堀田力丸

前半のモーツァルト『2台ピアノのための協奏曲』では伊藤恵と小菅優が独奏を務めた。安定感ある管弦楽と仲睦まじく調和しつつも、独奏2人の個性がそれぞれ愉しく対話するひと時。嫋やかな伊藤、骨太に主張する小菅─そこに合わせの達人・秋山が抜群のリズム処理で加わるとなれば盤石だろう。後半の大音響で忘れてはいけない、贅沢な時間だった。

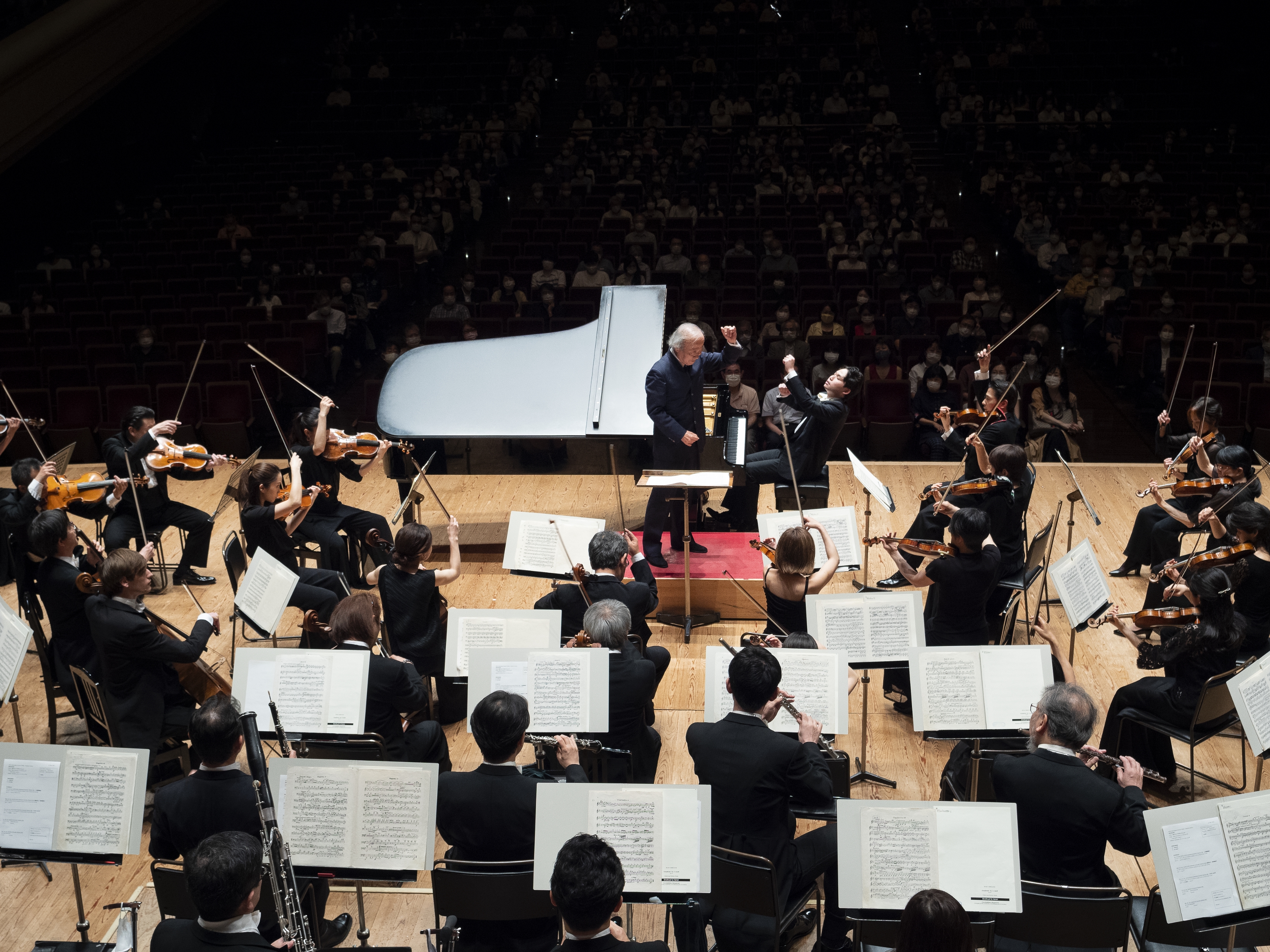

6月に登場したのは尾高忠明。ノルウェー出身のエイヴィン・グルベルグ・イェンセンから受け継ぎ、若干の変更を加えた北欧プログラムを披露した。尾高の音楽は、楽曲の骨組みをかっちりと固めつつ、その内部で静かに炭のようにじわじわと燃焼する。そんな彼と、冷涼にして熱い北欧音楽の好相性は疑いようがない。グリーグ『ホルベアの時代から』の滑り出しから爽やかにして濃く、続いた同『ピアノ協奏曲』では、作曲家名を冠したコンクールの覇者・高木竜馬が独奏を担う。鉄壁だった。雄大なスケールと細やかな表情、タッチのキレ味と申し分なし。オケも精緻に、かつ縮こまることなく並走した。

(C)K.Miura

後半はシベリウスの『交響曲第1番』、関係の深い札響との交響曲全集も見事な尾高の両手は、オーケストラからいよいよ自在に楽想を引き出す。冒頭のクラリネット独白とは対照的に、弦楽器が疾走を始めるとその歌は俄然熱を帯びる。だが常に指向性が明瞭で押し付けがましくならず、構造も崩さない。所々丸裸になるソロ楽器の空気感も好ましく、絶妙な打音のニュアンスで音楽を引き締めるティンパニ川瀬達也の技(前半の協奏曲の難所である冒頭も見事だった!)にも感じ入った。当初予定されていたイェンセンとの再会も願おう。

7月は鬼才・井上道義が登場。これまたロシアの個性派であるヴァレリー・ポリャンスキーが組んだ深刻なショスタコーヴィチ・プロに、底抜けに明るいジャズ組曲を追加することで、両極端な2曲が並ぶ変態的なプログラムへと変貌した。前半の『ジャズ組曲第2番』抜粋では、あえて高弦に偏重した弦5部のバランスにすることで皮相さを際立たせ、不思議に重心の高いサウンドが現出した。井上も指揮台─いや、床!上で踊りに踊る。聴きながら、この軽妙さが演技臭くならずピタリとハマる理由は何なのだろう、と思案したが─新日本フィルは普段映画音楽もよく演奏しているからだろうか。曲が内包する甘さ、派手さ、いずれも自然に表出していた。豪華な客演陣を迎えたサクソフォーンも光った。

(C)堀田力丸

後半は作曲家の全交響曲中でも屈指の悲劇性を有する『交響曲第8番』。井上は(良い意味で)前半とは別人のように、オーケストラから透徹した響きを引き出す。遅く、絨毯爆撃のように攻める前半楽章にもフレージングが織り込まれているので単調にならず、頻発する管楽器の各ソロも決まった。痛切なパッサカリア楽章を経て、最終楽章における「暗さ」の臨界を越えたその先の開き直ったような諧謔の描写も、井上は巧い。このアッカンベーがあるからこそ、楽章結尾の弦による静謐なC-durと、そこに影を落とす不穏な管の明滅が活きてくるのである。

それにしても、ショスタコーヴィチとはなんと幅の広い音楽を書いたことだろうか。2曲を一夜で聴き終えて、改めてその事実に愕然とする。この作曲家の躁鬱的側面─その意味ではショスタコーヴィチはマーラーの後継者でもあるだろう─の表出を含め、井上道義はやはり本邦屈指の解釈者である。幸いにこの日の前半はYouTubeで公開(https://youtu.be/ofRwTQnN8MQ)されており、さらにEXTONからまるごと収録したライヴCDの発売も9月に予告されている。是非追体験されたい。

(C)堀田力丸

桐朋学園から巣立ち、1970-80年代に世界各地のオーケストラと向き合って研鑽を積み、そのキャリアの完成期を迎えつつあるマエストロ達。同じ桐朋出身で秋山と同級生にして悪友(!)の飯守泰次郎も同様だが、長い指揮者人生の中で醸成してきた自らの音楽芸術を、彼らは今日本各地のオーケストラに伝承している。音楽は生まれた瞬間に消えていく一瞬の輝きであるが、それは経験した者の心に波紋のように留まる。円熟のマエストロ達の至芸を、これからもなるべく永く聴けるように願いたい。

(平岡拓也)

<著者紹介>

平岡 拓也(Takuya Hiraoka)

1996 年生まれ。幼少よりクラシック音楽に親しみ、全寮制中高一貫校を経て慶應義塾大学文学部卒業。在学中はドイツ語圏の文学や音楽について学ぶ。大学在学中にはフェスタサマーミューザKAWASAKIの関連企画「ほぼ日刊サマーミューザ」(2015 年)、「サマーミューザ・ナビ」(2016 年)でコーナーを担当。現在までにオペラ・エクスプレス、Mercure des Arts、さっぽろ劇場ジャーナルといったウェブメディア、在京楽団のプログラム等にコンサート評やコラムを寄稿している。

1996 年生まれ。幼少よりクラシック音楽に親しみ、全寮制中高一貫校を経て慶應義塾大学文学部卒業。在学中はドイツ語圏の文学や音楽について学ぶ。大学在学中にはフェスタサマーミューザKAWASAKIの関連企画「ほぼ日刊サマーミューザ」(2015 年)、「サマーミューザ・ナビ」(2016 年)でコーナーを担当。現在までにオペラ・エクスプレス、Mercure des Arts、さっぽろ劇場ジャーナルといったウェブメディア、在京楽団のプログラム等にコンサート評やコラムを寄稿している。

平岡さんの過去記事はこちら

- 【STJ道外編】インバル指揮 1/12,13 都響スペシャル2021 レビュー(執筆:平岡 拓也)

- 【STJ道外編】オルケストル・アヴァン=ギャルドが寿ぐベートーヴェン・イヤー(執筆:平岡 拓也)

- 【STJ道外編】新鋭から重鎮まで ─三者三様の新日本フィル10月公演レポート(執筆:平岡 拓也)

- 【リレーエッセイ<STJ接触篇>①】コロナ禍が可視化したもの―クラシック音楽の生存とは(執筆:平岡 拓也)

- 【STJ第5号掲載】札幌交響楽団 東京公演2020(執筆:平岡 拓也)

※「投げ銭」するための詳しい手順はこちらからご確認いただけます