【リレーエッセイ<STJ接触篇>①】コロナ禍が可視化したもの―クラシック音楽の生存とは(執筆:平岡 拓也)

(1)クラシック音楽界にも迫るパラダイム転換の波

ベートーヴェン生誕250年というビッグ・イヴェントを抱えていた2020年のクラシック音楽界がこのような状況になるとは、今年の年初には誰も予想していなかった。いや、新型コロナウイルス(以下、COVID-19)の蔓延が巷で話題になり始めた2月頃でさえ、目に見えぬウイルス対全人類の戦いがこのような長期戦の様相を呈すると予測できた人は決して多くなかっただろう。

COVID-19が21世紀に生きる我々に与えた最大の試練は、「物理的な分断」である。人類は技術発展に伴い、より速く、より効率的な輸送手段を発達させてきた。その恩恵は計り知れず、我々は1日強もあれば地球上のどこにでも移動可能になってしまった。そうして発展し、張り巡らされた地球の交通網が、皮肉にもこの星の隅々にまでウイルスを運んだ。あたかも枝分かれした蟻の巣全体に消毒液が染み渡るように。

他の業界の例に漏れず、クラシック音楽界もあまりにも大きな打撃を受けた。移動が容易になったはずの国境は閉じられ、演奏家や制作スタッフの往来は困難になった。緊急事態宣言が解除され、公演が再開可能になって以降も、趣向を凝らして組まれた各団体のプログラムは穴だらけになってしまった。演奏家の訪日はほぼ無くなり、日本在住あるいは滞在中の演奏家が次々と代役として発表された。だがこのような状況であっても、聴き応えのある演奏会を企画することは不可能ではないはずだ。我が国のクラシック音楽界には沢山の演奏家がいて、それぞれが優れた芸術性を発揮しているのだから。彼らの個性や強みを活かすプログラムを提供し、適切な広報をもって訴えかければ、クラシック音楽の灯は消えないはずだ。

─しかし、である。はっきり言って、コロナ禍で変更を余儀なくされた演奏会の多くが「面白くない」「そそられない」ものばかりなのだ。何故なのだろうか。前述したような日本の演奏家の長所を活かせて「いない」、広報手段に問題がある─色々な原因があろうが、突き詰めて論ずれば「いま、2020年の日本で、この演奏会を以て何を訴えたいのか」が見えない、問題意識の低い演奏会があまりにも多すぎるからだ。

芸術とは、古来より静かなシュプレヒコールとしての役割を担っている。時代に対しての抗議や抵抗など、なんらかの主張を内にしたためた作品は、後世の人々にとってはその時代精神を封じ込めたパッケージとして重要な参考資料になり得る。クラシック音楽というジャンルも少なからずそうであるはずだ。我々はベートーヴェンの音楽を通じて、彼の時代の空気を吸っているはずなのである。重要なのは、演奏会というパッケージそのものも「作品」であるということだ。曲目発表の時点で演奏会という「作品」が胎動を始めるのだ。

この前提を踏まえて、コロナ禍で変更になった日本のオーケストラのプログラムを覗いてみたい。ベートーヴェンの交響曲、シューベルト『未完成』、ドヴォルジャークの第8番に第9番『新世界より』、コープランド『市民のためのファンファーレ』─。いずれも不朽の名曲だろう。しかし、あまりにどの楽団も同じようなプログラムに落ち着きすぎてはいないか?本来のプログラムの代替として所謂名曲を組む時点で、「いまこの曲を演奏する」意義を聴衆に十分にアピールできているだろうか?その選曲に、「作品」としての主張は宿っているのだろうか?自分は甚だ疑問だ。

勿論、演奏会の一切が中止に追い込まれた期間を経て、再開直後は「あの名曲をやっぱり生で聴きたい」という層が一定数いることは想像に難くない。しかしながら、客席が市松模様でなくなった今も、同じようなプログラムが並んでいるというのはどういうわけか?自分のような捻くれた聴き手は、5月の時点でハイドンの交響曲とヒンデミット『室内音楽』を組み合わせてコロナ禍ならではの企画を行っていたドレスデン・フィルが羨ましくなるのだが。他にもストラヴィンスキーの新古典主義期、ヴィラ=ロボス『ブラジル風バッハ』など、これまで必ずしも演奏頻度が高くなかった作品に光を当てる好機ではないのか。

また演奏会再開直後、客席の半分までしか聴衆を入れられなかった時期の各オケのプログラミングも自分は全く解せなかった。勿論、上述した通り「名曲を聴きたい」層向けのコンサートはあって当然だ。だが「うちは違う」と差別化する楽団をついぞ見なかったのは実に残念だった。この時期は、全席完売しても収益が(常以上に)満足に得られないという厳しさがあった。ならばいっそ開き直り、本来なら客入りを憂慮して組めないような尖鋭な同時代音楽プログラムを組んでくれる団体が、きっと1つか2つはあるだろう─と踏んでいたのだが。そういう企画があっても、最終的に通らないのだろうか?

このように、コロナ禍における日本のクラシック音楽界のあり方に筆者は大いに疑問を感じているのだが、刮目すべき公演もいくつかあった。東京在住の筆者が赴いた公演の中から、いくつかを紹介したい。

(2)指揮者とオーケストラ、新たな共同作業の形は生まれ得るか?

まずは東京交響楽団の2公演だ。東京オペラシティシリーズ 第116回(7/18)、昼夜2公演で行われた第682回定期演奏会(7/25)である。音楽監督のジョナサン・ノットがいずれも指揮する予定であったが、ギリギリまで調整を行った結果彼の来日は叶わなかった。そこで東響は代役を立てるのではなく、事前に収録したノットの映像を用いて演奏会を行うという、謂わば前代未聞の「リモート・ノット」公演を行うことにしたのである。

写真:平舘平、提供:東京交響楽団

これには公演前から賛否両論が巻き起こった。これを是とすると、物故した巨匠の指揮映像に合わせて演奏するのもアリになってしまう、いやノットと極めて親密な関係にある東響だから例外的に可能なのだ─といった具合にだ。自分も半信半疑で会場に出向いたのだが、予想以上に収穫のある演奏会だった。まず18日は、前半のブリテン『フランク・ブリッジの主題による変奏曲』で東響の「攻める」弦楽合奏を披露した後に、ドヴォルジャーク『第8番』が演奏された。興味深いことに、たとえ映像であっても指揮者の有無ではっきりとオーケストラの凝集力が変わるのである。ノットが振る時特有の鋭いサウンドがドヴォルジャークでは明確に刻印されていた。ただ問題は、ごく限られた編成(約8型)の弦楽器に対して金管楽器は通常編成であるので、管弦のバランスという点で難があったことだろう。

写真:平舘平、提供:東京交響楽団

25日のストラヴィンスキー『ハ調の交響曲』&ベートーヴェン『英雄』の回は更に興味深かった。後半の『英雄』において、筆者は正直なところかつて同じコンビが「対面で」演奏した時を上回る感銘を受けてしまったのである。これは驚きと同時に戸惑いでもあった。その理由は主に2つある。第一は、18日のドヴォルジャークに比べ編成に無理がなく、音量バランスが適切に保たれていた点だ。

写真:平舘平、提供:東京交響楽団

第二(おそらくこれが重要だ)は、指示の徹底が常以上だった点だ。リハーサルを観たノットから膨大なダメ出しが楽団に届いたそうだが、それをきっと充分な協議の上で奏者が咀嚼したのだろう。膨大なアクセントやsfの彫琢、反復時のニュアンス変化、フレージング等、実際の指揮でなければ困難な「ホール音響を加味した最終調整」以外が全て達成されたといってよい。この到達度はかなりの水準で、今後のリモート企画にも期待していたのだが、甚だ残念ながら楽団側の負担があまりに大きいということで、続編はないそうだ。おそらく「ノットの注文書をオーケストラの一人ひとりが吟味し、各セクションで協議する」という過程が非常に重要で、それ故の彫琢の行き届きだったと思うのだが─。今回のような演奏を聴いてしまうと、「2-3日リハーサルをして本番」という固定化した形式をも再考する余地が出てくるように感じた。それだけの問題提起を孕んだ演奏会だったのである。

写真:平舘平、提供:東京交響楽団

写真:平舘平、提供:東京交響楽団

写真:平舘平、提供:東京交響楽団

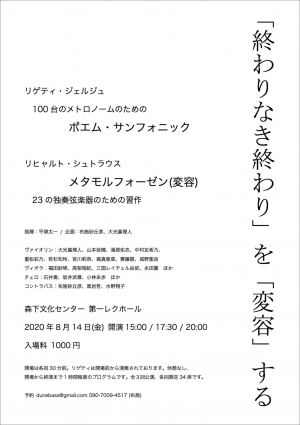

(3)突きつけられる強烈な問題意識―斃れ、そして蘇る旋律

もうひとつの公演は、コントラバス奏者の布施砂丘彦が中心となり開催した「「終わりなき終わり」を「変容」する」(8/14)。リゲティ『100台のメトロノームのためのポエム・サンフォニック』とR. シュトラウス『メタモルフォーゼン』を組み合わせた演奏会で、リゲティ作品は開場と同時に演奏が始まっている。この公演の最大の特徴は、指揮者(平塚太一)を会場の中心に置き、同心円状に客席と奏者が距離を保ちながら配置されていること。この形態は「シン・ソーシャルディスタンス・オーケストラ」と称されていた。これ自体が既に一つのインスタレーション展示でもある。

近年聴いた公演の中でも、この公演ほど様々な視座が交差している演奏会はなかった。焦土と化したドイツから新たな命が芽吹き繁茂する様。それを見届ける最晩年のR. シュトラウス。ロマン派の「葬送」。この公演の翌日8/15の終戦75年。東京大空襲で焼け野原と化した地に建つ会場の森下文化センター。そして何より、コロナ禍で活動の場を失った若き音楽家の葛藤、憤り、希望。騒音が楽音と化すリゲティの『100台メトロノーム』で1台また1台と「斃れ」てゆくメトロノームに続き、『メタモルフォーゼン』の旋律が会場を包み始めると、これらの視座が我々聴衆の頭上をすり抜け、ぶつかり、突き刺さり、訴えかけてくるのである。リゲティで楽音は斃れたが、R. シュトラウスでは奏者は1人ずつ立ち上がり演奏を始める。あたかも、死に絶えた荒野に再び生命が芽吹くように―。森下文化センターは誠に簡素な会場で、故にシュトラウスにおける照明演出(徐々に明度を上げたが、段階的にはできなかった)は功を奏さなかったが、そんなことは些事と思える程に濃密なその瞬間限りの音楽体験であった。

また、布施砂丘彦が著したプログラム・ノートも実に読み応えがあった。毎日数字として発表される感染者、戦争の死者というように人間が「定量化」されること、またそれに慣れて疑いを抱かなくなった今日の我々への疑問が静かな言葉で綴られていた。テレワーク合奏、音楽のサブスクリプションというように、音楽聴取という形態が大きく変貌しつつある今、改めて「人間の生の衝突」としての音楽を思い出させてくれた24人の演奏者に、深い敬意を抱いたひと時となった。

前半の反復となり恐縮だが、上記で取り上げた2公演に共通していたのは、「2020年の現代日本でクラシック音楽を演奏すること」に対する問題意識であった。これまで演奏されてきた名曲をただ並べ、聴きたい層に提示していくだけの興行では、クラシック音楽界に生存の未来はない。保守的な聴衆が満足するものを与え続けていては、ただでさえ超少子高齢化が進んでいる現代日本においてクラシック音楽は収縮が加速するだけであろう。

現代はありとあらゆる娯楽や媒体が氾濫しており、しかもそれらの多くは廉価で手軽にアクセス可能である。よほど鋭く訴えかけるセンスが無ければ、「一定時間会場に拘束され、会話することも許されない」クラシック音楽に足を運ぶという選択には至らない─製作側は、そう覚悟すべきなのである。そして聴衆も、プログラミングの裏に問題意識が見えない企画に関しては、はっきりとプロテストの意を示すべきではないか。「日本の聴衆よ、もっと怒れ!」─そう高らかに吼えて、この項を締め括ることにする。

(平岡 拓也)

<著者紹介>

平岡 拓也(Takuya Hiraoka)

1996 年生まれ。幼少よりクラシック音楽に親しみ、全寮制中高一貫校を経て慶應義塾大学文学部卒業。在学中はドイツ語圏の文学や音楽について学ぶ。大学在学中にはフェスタサマーミューザKAWASAKIの関連企画「ほぼ日刊サマーミューザ」(2015 年)、「サマーミューザ・ナビ」(2016 年)でコーナーを担当。現在までにオペラ・エクスプレス、Mercure des Arts、さっぽろ劇場ジャーナルといったウェブメディア、在京楽団のプログラム等にコンサート評やコラムを寄稿している。

1996 年生まれ。幼少よりクラシック音楽に親しみ、全寮制中高一貫校を経て慶應義塾大学文学部卒業。在学中はドイツ語圏の文学や音楽について学ぶ。大学在学中にはフェスタサマーミューザKAWASAKIの関連企画「ほぼ日刊サマーミューザ」(2015 年)、「サマーミューザ・ナビ」(2016 年)でコーナーを担当。現在までにオペラ・エクスプレス、Mercure des Arts、さっぽろ劇場ジャーナルといったウェブメディア、在京楽団のプログラム等にコンサート評やコラムを寄稿している。

※「投げ銭」するための詳しい手順はこちらからご確認いただけます

この記事はこちらの企業のサポートによってお届けしています