【STJ第6号掲載】平岡拓也の 注目!首都圏オペラ公演(執筆:平岡拓也)

さっぽろ劇場ジャーナル第6号の完成記念に、紙面に掲載している記事の一部をWebでも公開いたします。第3弾は7-8面掲載の、平岡拓也さんが注目した首都圏オペラ公演の記事です。コロナ禍における首都圏オペラ界の奮闘をご覧ください。(事務局)

依然猛威を振るう新型コロナウイルス(COVID-19)。全世界的な渡航制限に加え、度重なる緊急事態宣言発出により多くの公演が中止や延期を余儀なくされ、舞台芸術分野は深刻な打撃を受けている。しかしそのような極めて厳しい状況下でも、劇場の灯火はたしかに維持され続けられているのだ。観客収容率の制限、出演者の距離、飛沫…。コロナ禍における芸術の存続には、あまりにも多くの新たな障壁が登場した。それらの難題を主催者が如何にしてクリアし、尚且つ芸術としての豊かな果実を得ているのか―その規模にかかわらず、首都圏の3つの団体の活動を通して見ていきたい。

「わ」の会コンサートvol.6

まずは、昨年12月に調布市文化会館たづくりで行われた「わ」の会コンサートvol.6。そもそも「わ」の会とは何ぞや?ワーグナー作品をコンサート形式で紹介し、聴衆・演奏者が同時に経験と理解を深めていくという趣旨で結成された団体―それが「わ」の会だ。新国立劇場の音楽チーフ・城谷正博が代表を務め、ワーグナーの大管弦楽をピアノで重厚に奏でるのは木下志寿子。レギュラーメンバーの歌手はメゾ・ソプラノ池田香織、テノール片寄純也、バリトンの大沼徹に友清崇、バス大塚博章という面々で、ドイツ文学者の吉田真が字幕を担当する。歌手の名前をご覧いただければ明らかだが、今や国内のどの劇場でのワーグナー公演でも、「わ」の会メンバーの名を見ぬことはない。それこそが、2013年の発足以来「わ」の会がワーグナー作品を深く掘り下げてきたことの揺るがぬ証左であろう。

写真提供:「わ」の会

写真提供:「わ」の会

その「わ」の会の昨冬の公演では、新機軸が盛り込まれた。これまでもゲスト歌手を迎えてレパートリー拡大を図ってきた彼らだが、今回は『ラインの黄金』冒頭でアルベリヒを翻弄するラインの乙女をオーディションで選び、次代へのワーグナー演奏の継承を試みたのだ。そして選ばれた3人の歌手(今野沙知恵、花房英里子、藤井麻美)は言葉と音楽(特にライトモティーフ)との緊密に一致しており、「わ」の会の精神を体現していた。また当公演では当初、合唱を交えて『神々の黄昏』第2幕が取り上げられる予定だったが、コロナ禍で内容が変更された。演出の太田麻衣子はダイナミックに歌手を動かしつつ、歌唱時の対面を避けるべく工夫していた。指揮の城谷とピアノはピットの中で演奏していたので、距離という点でも問題はなかった。必要な対策がドラマトゥルギーの妨げとなっていなかったという点では、芸術性と対策の両立は成功したと言えるだろう。

写真提供:「わ」の会

オペラdeミルフィーユ『コジ・ファン・トゥッテ』

続いて、千葉県発のオペラ団体オペラdeミルフィーユの旗揚げ公演となった今年2月の『コジ・ファン・トゥッテ』を見てみたい。彼らは「古典を現代日本に」「時間感覚を自分達のサイズに」「言語の壁はない」「オペラは高尚な作品」という4つのコンセプトを掲げてクラウドファンディングを行い、多くの支持を集めて目標額を上回り達成した。そうして彼らのオペラ上演第1弾となったのが今回の『コジ・ファン・トゥッテ』である。

続いて、千葉県発のオペラ団体オペラdeミルフィーユの旗揚げ公演となった今年2月の『コジ・ファン・トゥッテ』を見てみたい。彼らは「古典を現代日本に」「時間感覚を自分達のサイズに」「言語の壁はない」「オペラは高尚な作品」という4つのコンセプトを掲げてクラウドファンディングを行い、多くの支持を集めて目標額を上回り達成した。そうして彼らのオペラ上演第1弾となったのが今回の『コジ・ファン・トゥッテ』である。

演出は前述の「わ」の会と同じ太田麻衣子、台本はクラシック音楽の枠にとらわれない活動でも知られるバリトンの大山大輔が担当。この2人のコラボレーションはこれまでも随所で注目を集めてきたが、今回も2021年の日本でしか観られない『コジ』像の創出に成功していた。

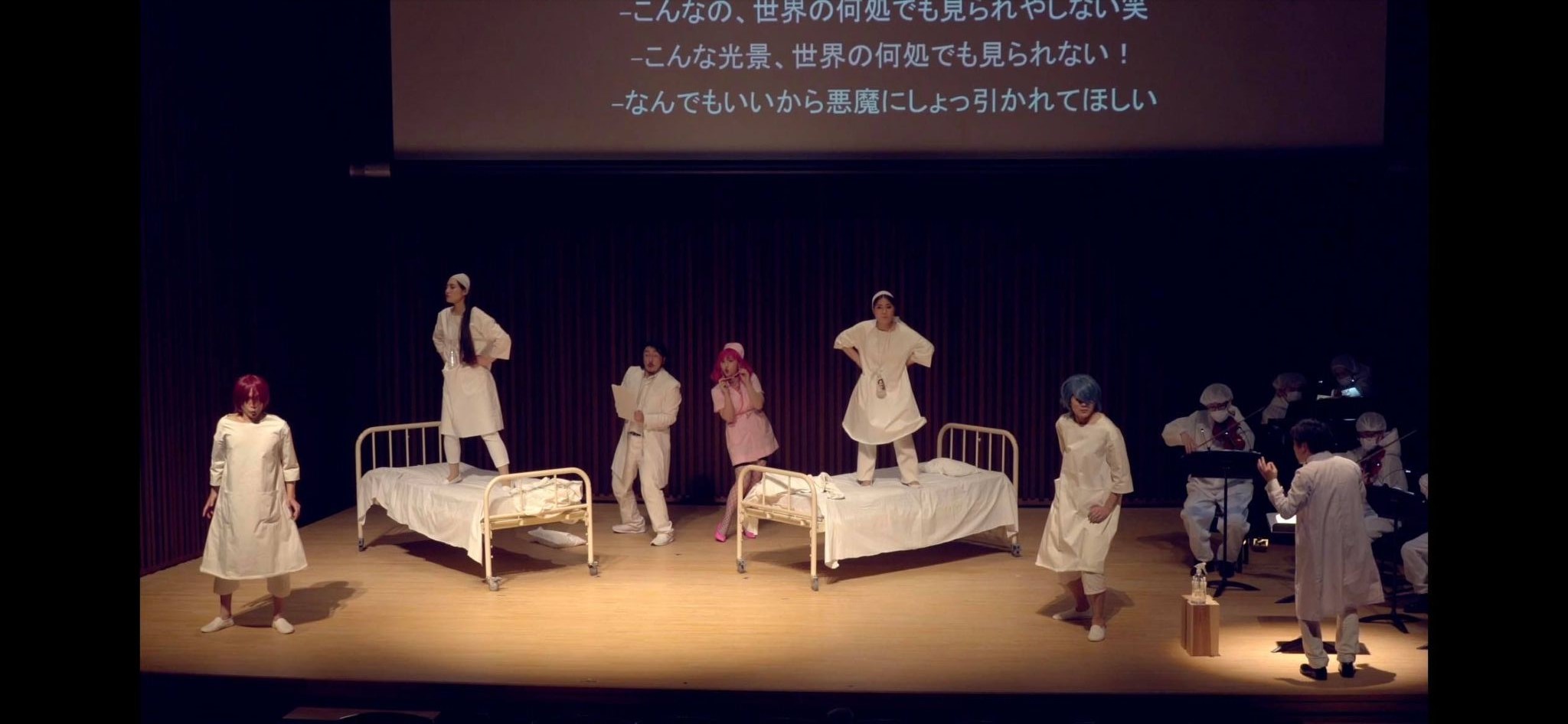

写真提供:オペラdeミルフィーユ

まず舞台は病院、それもSDS(Social Distancing Syndrome, ソーシャル・ディスタンス症候群)治療医院という皮肉の効いたものに置き換えられた。2組の恋人はそこで治療を受ける患者、ドン・アルフォンソ(大山大輔)とデスピーナ(高橋愛梨)は医院で働くスタッフという読替えだ。舞台上には消毒液もあれば、弦楽合奏とピアノはマスクに防護服、指揮者も白衣という装いであり、日々ニュースで目にするコロナ禍の日本の病院を否が応でも連想させるものだ。

写真提供:オペラdeミルフィーユ

患者達はSDSを患っているので当然身体接触を生理的に受け付けず、近寄る人間からは逃げ惑う。そんな彼らがSDSを乗り越え、物語が進むにつれ相手の手を取れるようになる─というのが、この演出における重要な軸の一つだ。

写真提供:オペラdeミルフィーユ

そもそも『コジ』は、「2組のカップルの相手を交換してまた元に戻る」という現実世界では考え難い(普通に考えて絶対にしこりが残る)要素が大きな軸となっている。そこへのSDSの変遷という新機軸の登場は、『コジ』本来のコンセプトの強引さを緩和する役割を担っていたのではないか。太田麻衣子は決して「流行り物」としてコロナ禍を舞台に取り入れたのではないはずだ。大山大輔の日本語とイタリア語を巧みにハイブリッドした台本(現代語山盛り!)、かなり「ぶっちゃけた」字幕、出演者の巧みな演技、大前提として真摯な音楽とあらゆる要素が合わさり、この日のJ:COM浦安音楽ホールでは若い聴衆の爆笑が絶えなかった。彼らの掲げた4つのコンセプトが舞台上に具現化し、聴衆に届いたからこその笑いだろう。この旗揚げの勢いそのままに、まだまだ多くのオペラを彼ら流の翻案で手掛けてほしい。

写真提供:オペラdeミルフィーユ

写真提供:オペラdeミルフィーユ

新国立劇場『ワルキューレ』

最後に、我が国のフラッグシップたる初台・新国立劇場の『ワルキューレ』の事例を取り上げたい。今年の2月から3月にかけては二期会『タンホイザー』、びわ湖ホール『ローエングリン』、そしてこの新国立劇場と国内でワーグナーの全曲上演が相次いだ。4月には東京・春・音楽祭『子供のためのパルジファル』も控えていた(子供の…とは云うものの、出演者は重量級で豪華だった)。強靭なスタミナ高度な歌唱力を要求されるワーグナー作品を歌い熟す演奏家は、全世界的に見ても決して潤沢とはいえない。これだけワーグナー上演が重なると、充実した配役を行うのは平時であっても難しいのだ。そこにコロナ禍による外国人演奏家の入国制限が重なり、『ワルキューレ』の再配役は困難を極めたであろうことは容易に想像できる。結果、フリッカ(藤村実穂子)以外の主要歌手は全員交代となり、ヘルデン・テノールの難役ジークムントを第1幕・2幕で2人の歌手が歌い分けるという異例の措置もあったものの、まずは現状における最善策の配役だっただろう。別公演のため1月に入国したミヒャエル・クプファー=ラデツキーが滞在期間を伸ばし、ヴォータン役の出演を快諾するという幸運にも恵まれた。予想外の収穫もあった公演だった。

新国立劇場「ワルキューレ」より 撮影:寺司正彦 提供:新国立劇場

筆者は今回の『ワルキューレ』を3回観たが、3月23日の千穐楽に最も鮮烈な感銘を受けた。前オペラ芸術監督の飯守泰次郎の降板を受け、全5回の公演を現オペラ芸術監督の大野和士、音楽チーフの城谷正博で振り分けたのだが、唯一城谷が指揮した回が23日の千穐楽であった。城谷は前述の「わ」の会は勿論、新国立劇場でも『さまよえるオランダ人』『ジークフリート』をコンサート形式で取り上げており、好事家の間では「知る人ぞ知る」的存在なのだが、多くのファンにとっては(甚だ失礼ながら)未知の人物であったようだ。

新国立劇場「ワルキューレ」より 撮影:寺司正彦 提供:新国立劇場

感染症対策としてピット内の弦楽器は12型、2管編成(アルフォンス・アッバスによる編曲版が採用された)という制約があったにもかかわらず、幕を追う毎に音楽は濃くなり、ライトモティーフは有機的に響いた。音楽チーフである城谷は稽古から歌手陣と密接に関わるので、歌手陣のサポートは盤石だ。加えて筆者が驚いたのはオーケストラの掌握の凄さである。今回城谷と東京交響楽団とのリハーサルは全くなかったそうだが、大野が先立つ公演で鳴らしたピットとは全く違う響きになったのである。ピットの充実は第2幕のフリッカとヴォータンの丁々発止に陰翳を与え、第3幕の父娘の会話も自在な伸縮を以ってクライマックスを導く。これほど雄弁な『ワルキューレ』のピットは、滅多に聴けるものではない。

新国立劇場「ワルキューレ」より 撮影:寺司正彦 提供:新国立劇場

歌手陣では、ブリュンヒルデ(池田香織)とジークリンデ(小林厚子)の好演を記したい。びわ湖ホールの『指環』で全4部に登場した池田が満を持して初台でのブリュンヒルデを演じ、全音域で安定した強靭な声と繊細な言葉捌きを聴かせた。

新国立劇場「ワルキューレ」より 撮影:寺司正彦 提供:新国立劇場

そしてジークリンデの小林はこれまでイタリア・オペラで好評を博してきたが、ドイツ・オペラ、それもワーグナー作品にも適性があることを見せつけた。コロナ禍を奇貨として―と言ってはいけないだろうが、彼女の今後のレパートリー拡大に期待したい。

新国立劇場「ワルキューレ」より 撮影:寺司正彦 提供:新国立劇場

新国立劇場における感染症対策は、上述したピット内の密を避ける采配の他にも多々ある。ここでは抜粋して触れたい。第一は、前提としての関係者のPCR検査実施。第二に、稽古の映像配信。稽古場への立ち入り人数は現在減らされているが、稽古の映像を関係者で共有することで不都合が起きないようにしている。隔離措置を経て出演する外国人歌手もそれを利用して対面稽古に備える。演出家ヤニス・コッコスの来日が叶わなかった『夜鳴きうぐいす/イオランタ』公演では、双方向ツールのSkypeやzoomを利用したという。第三に、稽古時間の短縮。通常21時までかかる稽古のスケジュールを調整し、19時終了を基本としている。

こうした稽古のシステムの変更以外に、実際聴衆の目に入る演出にも多くの変更点が生じる。再演となる演目でも、ディスタンス確保のため人物の動きが全面的に見直されているのだ。『ワルキューレ』では8人のワルキューレ達の配置が前回とは大幅に変更されていたのが印象に残った。

新国立劇場「ワルキューレ」より 撮影:寺司正彦 提供:新国立劇場

首都圏で活動する3つのオペラ団体について、実際の公演に触れながらコロナ禍における活動をお伝えした。公演実現において多くの制約が設けられる中で、三者三様の奮闘を続けている様子が多少なりとも伝わっただろうか。現在漸く国内でのワクチン接種が始まり、新型コロナウイルスの感染状況は一歩ずつではあるが改善している。芸術文化を取り巻く状況が好転することを願い、また意欲的な活動を続ける団体の公演に赴くことが、我々聴衆にできる支援の形であろう。

<著者紹介>

平岡 拓也(Takuya Hiraoka)

1996 年生まれ。幼少よりクラシック音楽に親しみ、全寮制中高一貫校を経て慶應義塾大学文学部卒業。在学中はドイツ語圏の文学や音楽について学ぶ。大学在学中にはフェスタサマーミューザKAWASAKIの関連企画「ほぼ日刊サマーミューザ」(2015 年)、「サマーミューザ・ナビ」(2016 年)でコーナーを担当。現在までにオペラ・エクスプレス、Mercure des Arts、さっぽろ劇場ジャーナルといったウェブメディア、在京楽団のプログラム等にコンサート評やコラムを寄稿している。

1996 年生まれ。幼少よりクラシック音楽に親しみ、全寮制中高一貫校を経て慶應義塾大学文学部卒業。在学中はドイツ語圏の文学や音楽について学ぶ。大学在学中にはフェスタサマーミューザKAWASAKIの関連企画「ほぼ日刊サマーミューザ」(2015 年)、「サマーミューザ・ナビ」(2016 年)でコーナーを担当。現在までにオペラ・エクスプレス、Mercure des Arts、さっぽろ劇場ジャーナルといったウェブメディア、在京楽団のプログラム等にコンサート評やコラムを寄稿している。

平岡さんの過去記事はこちら

- 【STJ道外編】インバル指揮 1/12,13 都響スペシャル2021 レビュー(執筆:平岡 拓也)

- 【STJ道外編】オルケストル・アヴァン=ギャルドが寿ぐベートーヴェン・イヤー(執筆:平岡 拓也)

- 【STJ道外編】新鋭から重鎮まで ─三者三様の新日本フィル10月公演レポート(執筆:平岡 拓也)

- 【リレーエッセイ<STJ接触篇>①】コロナ禍が可視化したもの―クラシック音楽の生存とは(執筆:平岡 拓也)

- 【STJ第5号掲載】札幌交響楽団 東京公演2020(執筆:平岡 拓也)

※「投げ銭」するための詳しい手順はこちらからご確認いただけます