Kitaraのバースデイ~札響 with 安永 徹&市野 あゆみ レビュー(7月4日 @札幌コンサートホールKitara)執筆:多田 圭介

2021年7月4日(日)札幌コンサートホールKitara(大ホール)

<リニューアルオープン記念>Kitaraのバースデイ~札響with安永徹&市野あゆみを聴いた。改修工事が終了し8ヵ月ぶりにKitaraの舞台に音楽が帰ってきた。Kitaraは札幌市民に本当に愛されている。皆が誇りにしている。会場に満ちる祝祭的な空気からもそれがよく伝わってきた。余談だが、先日hitaruで開催された札響定期で「次回から会場はKitaraに戻ります」とアナウンスがあると会場から歓声が上がった。演奏は、安永徹がコンサートマスターを務めた札幌交響楽団、そしてピアノ独奏は市野あゆみ。指揮者はなし。曲目はモーツァルトのピアノ協奏曲第27番(以下「K.595」と略)、休憩を挟んでヤナーチェクの「弦楽のための組曲」、そしてモーツァルトの交響曲第41番(以下「ジュピター」と略)。

<リニューアルオープン記念>Kitaraのバースデイ~札響with安永徹&市野あゆみを聴いた。改修工事が終了し8ヵ月ぶりにKitaraの舞台に音楽が帰ってきた。Kitaraは札幌市民に本当に愛されている。皆が誇りにしている。会場に満ちる祝祭的な空気からもそれがよく伝わってきた。余談だが、先日hitaruで開催された札響定期で「次回から会場はKitaraに戻ります」とアナウンスがあると会場から歓声が上がった。演奏は、安永徹がコンサートマスターを務めた札幌交響楽団、そしてピアノ独奏は市野あゆみ。指揮者はなし。曲目はモーツァルトのピアノ協奏曲第27番(以下「K.595」と略)、休憩を挟んでヤナーチェクの「弦楽のための組曲」、そしてモーツァルトの交響曲第41番(以下「ジュピター」と略)。

3つの補助線を引くことでこのコンサートの考察としたい。1)指揮者なしの室内オーケストラについて、2)安永という音楽家の音楽性について、3)Kitaraの今後について。

1)については、本紙では何度かその可能性について言及してきた。初期のベートーヴェンくらいまでのオーケストラ作品や、あるいは19~20世紀の作品でも弦楽合奏のみの作品では、必ずしも指揮者が必要というわけではない。むしろ、指揮者なしでコンサートマスターなりがリハーサルのイニシアティヴをとった形態が今では盛んに試みられている。重要なのは、個々の楽員が他のパートを十分に理解し、互いがよく聴き合いながら演奏することにある。こうすることで、自発性溢れる音楽が生まれる可能性があるからだ。内外の団体が試行錯誤していることは知られてよい。これについては、本公演では、あくまでも「指揮者なしで、かつ指揮者がいるかのような」演奏を目指していたことをまず指摘したい。指揮者なしの室内合奏の可能性を模索するというよりは、指揮者なしでも、まるで指揮者がいるかのような演奏が可能であることを示そうとしていたように感じられた。

札幌コンサートホール提供

こうなると、2)の安永の音楽性に着目することになる。演奏された3曲で最も安永の音楽性が生きたのはジュピターであろう。剛毅な響き、表面に捉われない全体性の希求、こうした特徴が顕著だった。現在では安永のヴァイオリン独奏からは聴きとることが難しくなっている要素だ。だが安永はやはり何かを持っている音楽家だった。筆者がこのジュピターを聴いて最初に思い出したのは、パブロ・カザルスが指揮した古い録音だった(マールボロ音楽祭ライブ)。安永がBPOに入団したのは1977年。安永の音楽はその時代に安永が欧州で吸っていた空気を今でも大切にしている。それは間違いない。それどころか、アイデンティティとなっているとも言えるのではないか。個々の音が、全体によって意味づけられることを疑っていない。まるで、個々人の人生を「歴史」が意味づけてくれることを誰も疑う必要がなかった冷戦以前の文化のようなのだ。個を意味づける全体へとまっすぐに向かう音楽。おそらく、安永はモーツァルトの後期交響曲ではハフナーを指揮しても(当日「指揮」をしたわけではなかったのだが)いい演奏をするように思われる。

ただ、柔和でデリケートな響きの変化がものをいう作品は安永の指揮には合わないように感じた。K.595がそうだった。K.595では、前奏から各パートへの指示が十分に行き渡り、バランス操作とフレーズの処理はジュピターよりもずっと丁寧な演奏だった。だが、音楽が生きた呼吸を失っている。細かい処理がただ人工的に響いてしまう。この特徴はヤナーチェクでもそうだった。何より、K.595ではピアノ独奏がこの傾向に拍車をかけたように感じられる。K.595を優れたピアニストで聴くと、細かな音の一つ一つが輝きを放ちながら揺らめき、かつそれでも旋律のまとまりを失わない。ばらばらに煌きを放ちながらゆったりとした曲線を描く。筆者が最近聴いた実演ではクン=ウー・パイクがそうだった(2015年都響定期)。だが市野のピアノは、バラバラであるときはただバラバラで、反対に、まとまっているときは個が消失してのっぺりしてしまっている。細部を論うのも気が進まないので、もっとも優れた演奏だったジュピターについて述べることにしたい。

![]()

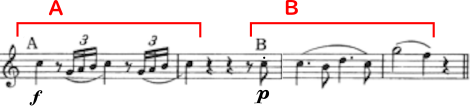

ジュピターの冒頭は聴き手を挑発するように始まった。ジュピターは前奏なしに第一主題から始まる。主題は譜例のようにAとBに分けられる。

安永は、Aを♩=148(テンポはあくまでも体感)の快速で開始すると、2小節目の休符で大きくルフトパウゼ(拍の進行が止まり隙間が空くこと)を入れ、Bを♩=120程度まで減速させた。それを8小節で2回繰り返して開始された。これは思い切った。なにせAllegro vivaceの指示で、しかも冒頭の主題である。普通に考えれば冒頭の8小節の間はインテンポ厳守である。これと同じ設定は知るかぎりアーノンクールしか思い出せない(ヨーロッパ室内管、91年ライブ録音、TELDEC)。B動機にはA動機に対する性格の対比があるのでいかにもやりたくなるところだが、職業指揮者では難しいだろう。ヴァイオリニストだからこそ思い切れたのではないか。よい意味でのアマチュアリズムがある。

経過主題(9小節から)に入るとさらに加速する。響きは整わないし、リズムも上滑りしているのだが、全体が悠然としているので目くじらを立てる気にならない。本番の高揚感で自然に加速したのか、意図したものなのかは分からないが、内的な必然性がある。第一主題部の後半も惹きつけられる。24小節からは弦のオクターブに第一主題が対位声で重なるが、ここは低弦を欠いているため響きがフッと軽くなるように書かれている。だが、対位声のVnの重みがそうさせない。ここでこれほど重たいと、37小節から第一主題にオクターブ下と6度でFgとVcが重なる箇所で変化がなくなるのではないかと危惧したが、さらに凄味を増した。ここの強奏の英雄的な感興は聴きどころだったことだろう。もちろん、各パートの悠然とした対話はときに大味にもなったし、もっと多声部の複雑なかけあいの妙を聴きたくもなるが、それは本質的な批判にはならないだろう。安永と札響は、聴き手を説得したり、征服したり、もちろん媚びようともしていない。何の下心もなく、奏者も聴き手も音楽に包まれる。曲が進むにつれやがてジュピター特有の崇高さへと質的に高揚してゆく。冒頭の力感溢れる高揚が、あくまでも「質的な」高揚へと自然に変化してゆく。フィナーレでは雄大な起伏を見せつつ、世界を肯定する賛歌のようにオーケストラが歌い始めたことに気づかされる。

ただ、古いレコードも好きな筆者は聴いているときこそ十分に楽しめたが、終演後、何か割り切れないものを残したのも確かだった。3)のKitaraの今後についてである。というより文化施設の今後とも言えるだろう。安永と札響が奏でたジュピターには、「大きな物語」への揺るぎない信頼があった。個を包摂する超越性への信頼といってもよいだろう。まるで単一の規範が有効に機能している社会のような安定感を感じさせる。ジュピターという作品自体もそういう志向を持つからなお説得力がある。だが、現在では、全体を見ようとすればするほど、そこから零れおちてしまうような「個」がクローズアップされる音楽のほうがリアリティを増しているのも確かだ。これは、18~19世紀に作曲された作品の演奏でもなおそうだ。合理化しようとすればするほど隠すことができなくなる「個」。個が断片と化し、合理化を阻まれると逆に渇望される全体性。だが同時にその渇望をすり抜けてゆくような全体性。物語の根源的な不在が真の全体性への欲望を喚起するような「個」のリアリティ。18~19世紀に作曲された作品でも優れた作曲家の手によるものであるほど、こうした要素をも楽譜に書き込んでいる。現代の私たちにはそれがとっくに明らかになっている(ジュピターではスクロヴァチェフスキ読響2002がそうだった)。安永と札響が奏でたジュピターはこうした複雑さを知らない。ある意味では幸福な世界に生きている。だが、21世紀の現代の私たちがその世界観を享受するのはあまりにナイーブというものではないか。

![]()

Kitaraは安永徹との共同作業を続けているが今後どのようなコンセプトでそれを継続するのかが気がかりだ。私たちは「文化」という言葉をどう理解しているか。古典の文化作品の保存を「文化」という言葉で理解するとしたら、ひとまず文化とは「止まっているもの」ということになる。すでに完成されたものを消費者が受け取るということになろう。こうした文化理解のもとでは、文化作品の享受には「コードの理解」が前提されるということになる。音楽で言えば、楽譜「内」の理論や、他の作曲家の手法との比較、演奏史の面からの把握などがそうだ。「竪穴式住居にわざわざ一泊してみましょう」というツアーが「文化」の名のもとに成立するのもこうした文化理解があるからだ。その意味ではこのジュピターの演奏は立派な「文化」であったと言える。20世紀のある時代に最もリアルだった空気を出現させたのだから。

だが、実際には、安永とKitaraの共同作業は、「安永」というカリスマ(であっても実際には「止まっているもの」)に陶酔し、音そのものに耳を澄ますという行為を隠蔽する方向に機能してしまっているのではないか。カリスマに陶酔するのであれば、複雑な文化的コードなど理解できなくても楽しめるからだ。いや、そもそも、分からなくても楽しめるように「しか」企画されていないというのが実情ではないか。これは必ずしも批判ではない。勉強なんてしなくても、それぞれが自由に接していいんですよ、というのは、役割をよく自覚しての発想でもあるからだ。だが、なぜ、その発想の下で文化を「止まっているもの」と理解した企画がなされるのか。ここには「ねじれ」がある。最大限好意的に解釈すると次のようになるだろうか。古典の作品とは「すでに死んだ文化」だと理解している(だがどうしようもなくそれを愛してしまってもいる)からこそ、「あえて」文化的コードが不要なものと(偽装)して延命させる。こういうアイロニカルな態度を読み取ることだ。しかも、文化施設の企画としては、失敗しない(批判されない)ための「最適解」であるのも間違いないだろう。ゼロ年代以降、日本の文化空間では同じようなことが至る所で起きている。

例えば邦画がそうだ。『モテキ』でスマッシュヒットを飛ばした大根仁監督や、今なら川村元気がそうだ。彼らは、90年代までの映画のコードがわからなくても楽しめるように構成する天才だ。いや、分からなくても楽しめるように「しか」作っていない。それは、映画が(映像の世紀が)すでに終わろうとしていることをよく理解した上で、かつそれでも映画を愛しているがゆえに<あえて>「止まっているもの」に賭けているのだ。だが、クラシック音楽や舞台芸術と状況そのものは似ているが、実際は「状況認識」は異なっている。大根や川村は、これからは「動いているもの」(ユーザーが参加することで初めて享受できるもの)が優勢になることをよく理解している。だからこそ、今この瞬間はアイロニカルに「止まっているもの」の側に立つことが最適解なんだと自覚している。だが音楽や舞台の側には多くの場合この「自覚」がないのではないか(だから本公演のような「ねじれ」が起きる)。アイロニーとしての「止まっているもの」への賭けと、「止まっているもの」の無批判な称揚とは、まったく似て非なる二つの態度だ。いま日本の文化空間では同じような「ねじれ」が至る所で起きている。こうした現実に対応した批評の言葉を機能させることが文化空間を前に進める助けになる。批評の仕事をしっかり機能させなくてはならない。私たちは今どこにいるのか、どこへ向かうべきなのか。こうした正確な状況認識から示される羅針盤を機能させなくてはならない。「今」を映し出し、「これから」を照らし出すような「動いているもの」としての文化、世界に素手で触れているという手触りのある文化が必要だ。リニューアルという名の下でいかにもノスタルジックな音楽が奏でられた舞台に接しそんなことを考えさせられた。

(多田 圭介)

※「投げ銭」するための詳しい手順はこちらからご確認いただけます

この記事はこちらの企業のサポートによってお届けしています