【リレーエッセイ<STJ接触篇>②】感染する音楽‐世界を祝福 / 埋葬するために(執筆:布施 砂丘彦)

インターフェイス(モニター)を介してしか現実に触れることができなくなっている現代の私たちにとって、<身体>が<共振>するような音楽体験は、いかにして取り戻すことができるのか。批評・企画・演奏という3つの領域を行き来する布施の活動は、その試みと実践である。(編集:多田)

リレーエッセイ第1回「コロナ禍が可視化したもの―クラシック音楽の生存とは(執筆:平岡 拓也)」はこちらからご覧ください。

パンデミックは、音楽において、なんのパラダイムシフトにもならなかった。既に起こり始めていたよくないことがぶくぶくと膨らみ、音楽はその「魔力」を弱め、都合よくたくさん消費された。一時的に従来の音楽体験を破壊したパンデミックから、音楽は何を学んだのだろうか。

(0)現実と虚構のはざまで

フリーランスのコントラバス奏者であるわたしは、パンデミックによって数ヶ月のあいだ、完全に仕事を失った。廃業を考えた時期さえあったが、ありがたいことに仕事は先月頃からだいぶ戻ってきており、パンデミックを機に始めたアルバイトも今月でひとまず休職させてもらうことになった。

いま多いのは、学校公演である。多くのイベントが失われた児童、学生向けに、せめて鑑賞教室は中止にならないようにと多くの方々が尽力され、幸いわたしも多くのこどもたちの前で演奏する機会を得た。この1ヶ月は首都圏だけでなく、松本、富山、山形、北茨城、前橋と多くの街に訪れている。ワゴン車に乗って山奥の小学校まで3時間かけて向かい、小さな体育館でたった30分ほどだけ演奏して帰ってくることもある。マスクの隙間から溢れてくる子どもたちの生き生きとした表情も、わたしの身体の移動と拘束も、音楽をアクチュアルなものへとしてくれる。貴重な体験だ。

今週は、同じ内容で4日間に渡り高校生の前で演奏するというプログラムに参加させてもらっている。前半に演奏するモーツァルトの協奏曲は編成が小さいから降り番だ。トランペットやトロンボーンが音出しをしている楽屋にいてもゆっくりできないから、狭い舞台袖にパイプ椅子を出し、モーツァルトを聴きながらうたた寝をしている。フルートとハープの戯れは、わたしを夢の中へと軽やかに誘う。あまりに豪華であまりに不遜な昼寝だ。

わたしは生のモーツァルトの演奏を「聴いて」いる。脚と腕を組んで目を瞑っているだけで、演奏はしていない。しかし、わたしもまた、「聴かれる」可能性を持っている。熟睡して大きな鼾をすれば舞台と客席に聴こえるかもしれないし、パイプ椅子の上で寝返りを打って椅子から落ちようものなら、その音が音楽を壊してしまうかもしれない。だからわたしは心を完全に緩和して寝ることはできない。モーツァルトの音楽という現実は幻想に移ろい、夢は現実に後ろ髪をひかれ、やわらかく混じりあっている。本当に失礼だけれども、わたしはこんな時間が、好きなのかもしれない。

(1)音楽の批評

コロナ禍の世界では、疫学的な見地からひとびとの接触は忌避すべきものとされている。特に緊急事態宣言下では、例え家族や恋人であっても同居していないならば、彼/彼女らは会うことを避け、ZoomやSkypeによってその親密さを確認していただろう。彼らは触れることができなかった。画面を通して見ることしかできなかった。両者はまったく異なる。触れることは常に触れられることを意味するが、画面を通して見ることは、必ずしも見られることを意味しない。テレビ電話の経験があれば分かることだが、あの中では目が合うということがない。なぜならインカメの位置とディスプレイの位置は同一ではないからだ。少しズレている。このズレは、あるいは「する」が「される」を意味しない関係は、親密さを構築することができないのではないか。

音楽においても、「する」が「される」を意味するときがある。例えば友人と室内楽を楽しむとき、聴くことは聴かれることを意味する。演奏者だけでない。コンサートホールにおいて生の演奏を聴くということは、微量だとしても、常に聴かれる危険性を含有している。例えばものすごく小さく繊細な音の瞬間に、お腹が鳴れば、誰もがそれに気が付く。いびきや咳、おならはなおさらだ。Zoomのように自分のマイクをオフにして、安全なところから生のコンサートに挑むことはできない。

好例がジョン・ケージの『4分33秒』だ。聴衆も演奏者も、楽音でない音に耳を傾ける。それはその場にいる全員が、自らの生理的な音を聴かれるリスクを払うことを意味している。

聴くことが聴かれることであるということは、聴かれることは聴くことでもある。すなわち、聴衆は作り手の望まないところで音を発して彼らに聴かせることができるし、それは彼らの音楽に対して多くの場合影響を与えるだろう。分かりやすい例が「フライング・ブラヴォー」だ。ベートーヴェンの『第九交響曲』終楽章など、観客が誤って曲中に拍手やブラヴォーをすることはたまに起こることだ。演奏者にとって、音楽の熱量が高まっているときこそそういった外的要因に気を取られ、演奏の質が変化する可能性は否定できない。かつては『春の祭典』初演時の逸話に代表されるように上演中のブーイングなどもあったようだし、観客もまた、演奏者に「聴かせる」ことができ、それによって音楽の質を変えることが可能である。

しかし生の演奏会がなくなったことで、そういったセンシティブな関係性は消失してしまった。ライブ配信の演奏会は、自宅で寛ぎながら見ることができる。食事をしながらでもいいし、音楽に合わせて鼻歌を歌ってもいい。聴衆の発する音が音楽の作り手や他の聴衆に作用することはない。聴衆はまったく安全なところから、音楽を聴くができる。すなわち、触れられることなく、音楽に触れることができるのだ。演奏者もまた、聴衆を聴くことなく、自らの求める音だけを耳にして音楽を作ることができる。

もちろん録音もYouTubeもパンデミック以前からあったし、パンデミックによって天地がひっくり返ったわけではない。しかし、生の演奏会がなくなったことによってその関係性を構築する場が一時的にでもなくなったことは事実であるし、これまで進んでいたことを加速させる象徴的なことではないのかと思う。すなわち、聴衆が音楽に、リスクやコストといった対価を払わないということだ。

まずは経済的な対価だ。聴衆はSNSやYouTubeに流れてくる音楽をほとんどタダで聴いている。充電にかかる電気代と通信料くらいで、サブスクの場合はそこに定額料金が加算される。

実はデータには転送料というものがかかっている。ベルリンフィルのデジタル・コンサートホールも使用しているアマゾンウェブサービス(AWS)ならば、1GBあたり20円だ。フルHDの動画で交響曲を一度聴けば、だいたい1GBである。ブルックナー或いはマーラーの交響曲を全て聴けばそれぞれ200円ほどかかり、それをストリーミングで10回聴けば2,000円ほどかかる計算になる。その転送料は、聴衆が見ている広告の主や、投資家たちが払っている。音楽とお金の話になると、どうしても昨今は「演奏家にきちんとした対価を」という話だけに終始してしまうが、それに限らず、ネット上の聴衆は音楽に対して正当な経済的対価を払っていると言い切れない。CDやDVD、レコードの場合は、一度正当な対価を払えばその後に何度聴いたとしても発生するのは電気代くらいで、それはもちろん聴衆が払っていただろう。

なによりも払っていないのが、身体的な対価である。「触れられる」危険性を排除していることは既に述べた。また、移動などによって身体を束縛される対価を(外出自粛時代の)聴衆は払わない。例えばワーグナーはドイツの郊外に専用の歌劇場を建てたが、当時彼の楽劇『ニーベルングの指輪』を聴くならば一週間ほどそこに滞在せねばならなかった。わたしが高校生のときだって、電車に乗ってCDショップに行き、帰ってパソコンに取り込んでそれをiPodに移してからようやく聴いたものだ。日常(=タイムライン)に流れてくる音楽が自動的に再生されたり、「おすすめ」されたものをタップするだけで聴く現代とは、聴衆の仕事量がまるで異なる。

聴衆が音楽に経済的対価を払わないで享受すると、代わりに払っている広告が強くなるので、音楽の価値が「数」に還元されてしまう。身体的対価を払わなければ、面白くなさそうな場合聴くのをやめてしまうので、音楽の価値が「分かりやすさ」に還元されてしまう。そういった世界では、どこを切り取っても面白そうで「いいね」をたくさん集める音楽が正義になる。しかしそのように余白のないコンテンツは何も創造しないし、音楽が「魔力」を持つこともない。その音楽を聴いて「癒しをもらう」だとか「勇気づけられる」くらいのことはあったとしても、聴衆がその音楽に感染して得難い芸術体験をすることなどできない。

パンデミックのいまこそ、作られるべき音楽は、聴衆がコミットして対価を払う音楽、すなわち聴取において「労働」させる音楽である。

(1.5) 何か大きな魔力

唐突に「魔力」や感染といった言葉を使用したので、短く補足をする。興味のあるひとは、接稿「音楽の態度」(音楽現代2020年12月号掲載予定)で詳しく言及しているので、そちらを参照されたい。ソクラテスは、プラトンの『国家』のなかで音楽について「何か大きな魔力」(μεγάλην τινὰ κήλησιν)を持っていると述べた。人々は「魔力」を持つ音楽を能動的に操作するのでもなく、受動的に享受するのでもない。自らの意識の外にある身体が、音楽の「魔力」に、中動的に感染する。

演奏者を始めとする音楽の作り手がただ能動的にコンテンツを提供し、聴衆がただ受動的にそれを享受し、ある時はその経済的対価のみを作り手に払う、といった合理的な構造は、音楽の「魔力」を生み出すのだろうか。

(2)音楽の実践

芸術の作り手は聴衆を「魔力」を帯びた音楽で囲うことはできない。すべての聴衆に同じサービスを提供するのは資本主義の奴隷となった消費される音楽に過ぎない。作り手が本来できることは、聴衆を余白のある音楽の世界へ誘うことだ。わたしはその実践として、コンサートを作っている。

平岡拓也氏が前回のエッセーで触れてくださった「「終わりなき終わり」を「変容」する」(2020年8月)は、パンデミックによる急激な社会の変化に対応して作ったものだが、これはまさしく聴衆に「対価」を払わせるコンサートであった(ただし入場料は、パンデミックで経済的に厳しい状況へ陥った方にも/こそ聴いて欲しいという思いから、1,000円という額に設定した。余裕のある方に「募金」をしていただくという形で、安価すぎるチケット代を補填するという構造である)。

会場は大江戸線「森下」駅から徒歩10分歩いたところにあり、アクセスが非常に悪い。開場前からリゲティ『100台のメトロノームのためのポエム・サンフォニック』が上演されており、聴衆はそこで音を立てることが許されない(そのように楽譜に指示があるのだ)。リゲティが終わるまでの30分ちょっとは、わたしが書いた長いプログラムを読むくらいしかやることはなく、聴衆の身体には非常に制限がかかる。プログラムは3つに分かれており、わたしのものが2つと、企画を共にした大光嘉理人氏によるものが1つで、実はそれぞれまったく異なることが書いてある。複数の視点が交差しているのだ。

会場は大江戸線「森下」駅から徒歩10分歩いたところにあり、アクセスが非常に悪い。開場前からリゲティ『100台のメトロノームのためのポエム・サンフォニック』が上演されており、聴衆はそこで音を立てることが許されない(そのように楽譜に指示があるのだ)。リゲティが終わるまでの30分ちょっとは、わたしが書いた長いプログラムを読むくらいしかやることはなく、聴衆の身体には非常に制限がかかる。プログラムは3つに分かれており、わたしのものが2つと、企画を共にした大光嘉理人氏によるものが1つで、実はそれぞれまったく異なることが書いてある。複数の視点が交差しているのだ。

リゲティが終わると数十秒をおいて、リヒャルト・シュトラウス『メタモルフォーゼン 23の独奏弦楽器のための習作』が始まる。演奏会の様子はYouTubeにアップしてあるので、ご興味のある方はこちらも参照されたい(リゲティ作品と沈黙は短く編集されている)。

ここで多くの聴衆は「物語」をこのコンサートに与える。単に2つの曲を続けて演奏しただけなのに、人々は個人的/社会的な「物語」を作り上げるのだ。平岡氏の評では「終戦75年(の前日)」や「東京大空襲で焼け野原と化した地(=森下)」と書いていただき、あるいは他の方から数十秒をおいたことに関して「黙祷」だという解釈もあった。しかし実際にコンサートの日にちや場所は、もっと事務的な理由によって決定している。

そう、このコンサートを作り上げる最終的な仕上げは、聴衆に委ねられていたのだ。ただ座って流れてくる音を聴いただけでは、このコンサートを「聴く」ことはできなかった。それは作り手であるわたしでさえ同じだ。このようにコンサートに対して聴衆がコミットすること̶すなわち聴衆が「物語」を与えることによって、音楽は「魔力」を帯びて聴衆に「感染」するのではないか。そして聴衆に余白を与えてそこに誘い、そして彼らが音楽に「感染」することによって、われわれ作り手も初めて音楽を体験することができるのだ。

11月にわたしは2つのコンサートを開催する。これらはどちらもパンデミック以前から企画していたものだ。

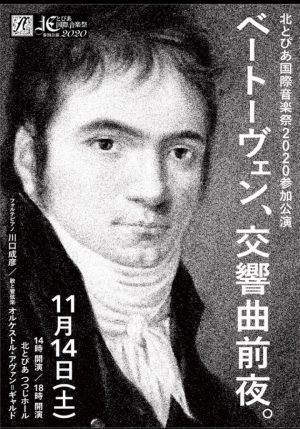

11月14日は「ベートーヴェン、交響曲前夜。」である。わたしが所属しているオルケストル・アヴァン=ギャルドという古楽オーケストラのメンバーと、第1回ショパン国際ピリオド楽器コンクールで第2位に輝いたフォルテピアノの川口成彦氏による、室内楽のコンサートだ。ベートーヴェンが交響曲以前に作曲した作品を、ピリオド楽器によって、18世紀ウィーンで行われていたようなプログラムで上演する。

メインは『七重奏曲』であるが、これは分割される。すなわち、まず第1楽章が演奏され、拍手をいただき、第2楽章が演奏されたあとは第3楽章ではなく、『チェロソナタ第1番』、続いて歌曲『優しき愛』である。他に川口氏によるピアノソロなども挿入されたのち、第6楽章が演奏されコンサートは閉じられる。

モーツァルトの時代のコンサートプログラムを覗くと、これに似た構造になっている。交響曲は最初と最後に分割され、その間にオペラ・アリアや、協奏曲、室内楽など、実に多彩である。こんにち我々が親しんでいる「序曲・協奏曲・交響曲」といった堅牢な造りからは想像できないだろう。しかしベートーヴェンは実際に(少なくとも交響曲を作り始めるまで)18世紀のウィーンに生き、こういった軽やかな聴取をされる状況で音楽を作っていた。ベートーヴェンというあまりに大きな作曲家に対して、既に出来上がった「物語」を、例えそれが間違っていたとしても壊すことは難しい。巨大すぎるイメージに、正しい言説だけではあまりに弱く、歯が立たない。ならば、アップデートすればいいのではないか。もちろん「アップデート」するのは聴衆である。わたしはそのきっかけを作るに過ぎない。しかし、聴衆自らが「物語」をアップデートするという労働をすれば、音楽に「魔力」を取り戻せるのでないか。

11月28日には「ます 音楽における「対話」をめぐって」を開催する。こちらは仲の良い友人たちと、シューベルトの名曲『鱒』を演奏するコンサートだ。舞台と客席が区切られていないフラットスペースでの開催であることからも、シューベルトが仲間内で楽しんでいたシューベルティアーデを意識していることは言うまでもないだろう。

『鱒』は電話の保留音にも使われた、あまりに有名な歌曲である。シューバルトが書いた詩にシューベルトが歌を与えたもので、そこから作曲されたのがピアノ五重奏の『鱒』だ。

その歌詞は、岸辺に立って元気よく泳ぐ鱒を見ていたら、他の釣り人が川を濁らせて無理やり釣り上げてしまうという内容だ。シューベルトは削除しているが元の詩には続きがあり、これらが女を誘惑する男の隠喩であるということを述べ、警句的な内容で終わる。そう、『鱒』は、「合意なき性行為」という現代においても非常にアクチュアルなテーマを持っていたのだ。

シューベルトの室内楽における対話の要素と、対話がないことによって生じてしまう「合意なき性行為」をめぐるために、前半にはいくつかの珍しい作品を用意した。ハイドンのカノンに始まり、アルブレヒツベルガーの弦楽四重奏曲、C.P.E.バッハが作った演劇的なトリオ・ソナタ『憂鬱質と多血質の会話』、そして濱島祐貴による新曲である。忘れられてしまった名曲や、現代の音楽を演奏することも、演奏家としての使命である。

最後が宣伝になって恐縮だが、わたしの批評は実践と関係しているから、公演について述べないと成り立たない。音楽の「魔力」が失われゆく世界へのささやかな抵抗として、わたしは批評、企画、演奏を通じて音楽に「感染」する余白を作っていきたい。

(布施 砂丘彦)

<著者紹介>

布施 砂丘彦(Sakuhiko Fuse)

布施 砂丘彦(Sakuhiko Fuse)

演奏、批評、企画という3つの領域で音楽活動を行っており、それらは互いに問いであり、互いに答えである。1996年生まれ。東京藝術大学卒業、桐朋オーケストラ・アカデミー研修課程修了。10代の頃より都内のプロオーケストラに客演している。オルケストル・アヴァン=ギャルド首席コントラバス奏者。時評「音楽の態度」で第7回柴田南雄音楽評論賞奨励賞受賞。「「終わりなき終わり」を「変容」する」(2020年)など。Twitter @Stift_St_Floria

※「投げ銭」するための詳しい手順はこちらからご確認いただけます

この記事はこちらの企業のサポートによってお届けしています