【STJ道外編】オルケストル・アヴァン=ギャルドが寿ぐベートーヴェン・イヤー(執筆:平岡 拓也)

BTVN2020 ピリオド楽器オーケストラ第九演奏会

2020年11月10日(火) 横浜みなとみらいホール

2019年に誕生した古楽器オーケストラ、「オルケストル・アヴァン=ギャルド」の演奏会を聴いた。創設演奏会(ベートーヴェン『交響曲第1番』他)、及び合唱団マヨラ・カナームス東京との公演を聴いた際、彼らの秘めたるポテンシャルに震撼したのは記憶に新しい。このオーケストラの当面の目標が「ベートーヴェンの全交響曲・協奏曲の演奏」ということだったが、2020年のベートーヴェン・イヤーに彼らはいきなり最後の交響曲である第9番『合唱』に挑んだ。

2019年に誕生した古楽器オーケストラ、「オルケストル・アヴァン=ギャルド」の演奏会を聴いた。創設演奏会(ベートーヴェン『交響曲第1番』他)、及び合唱団マヨラ・カナームス東京との公演を聴いた際、彼らの秘めたるポテンシャルに震撼したのは記憶に新しい。このオーケストラの当面の目標が「ベートーヴェンの全交響曲・協奏曲の演奏」ということだったが、2020年のベートーヴェン・イヤーに彼らはいきなり最後の交響曲である第9番『合唱』に挑んだ。

こんにち、ベートーヴェンの交響曲演奏について語る際に「ピリオド」「HIP(Historically Informed Performance)」という枕詞はほぼ毎回付随するようになった。もし会場で展開された音楽が大編成で重厚な、古風なスタイルを伝えるものだとしても、大半の評(自分含め)は「ピリオドなど何処吹く風の─」といった常套句を用いるのではなかろうか。それはつまり評者が、無意識のうちに「時代様式」という評価基準を念頭に入れて演奏聴取にあたっているということなのだ。

その「時代様式」の観点で言うと、オルケストル・アヴァン=ギャルドはその名の通り、当時ぶっち切りの「前衛(avant-garde)」であった作曲家ベートーヴェンにあらゆる側面から寄り添い、当時響いたはずの響きに可能な限り迫ろうという気概を表明している。彼らは作曲当時の様式の楽器を用い、更に楽譜も2020年に出版されたばかりのヘンレ社新校訂版を使用する。彼らの姿勢には、ロマン派に近いスタイルで演奏されることがまだまだ多い本邦のベートーヴェン演奏への宣戦布告というニュアンスをも汲んで良いのではないだろうか。むろん、ベートーヴェンはヴィブラートや分厚い響きを伴って演奏されるべきではない、という極論を唱える意図は全くない。されど、様式の多様性が演奏現場に生まれることは歓迎すべきことだ。

さて、まず彼らの「第9」演奏を見ていきたい。この一夜は、筆者の中で散々築き上げられてきた「第9」観が音を立てて崩れ去り、新たに再構築された夜となった。また、日本そして世界の演奏史に重要な一頁が燦然と加わった瞬間でもあっただろう。大げさ?─否。それだけの衝撃を伴う演奏であった。

(C)藤本史昭

冒頭の空虚5度からの第1主題提示(17小節)は全軍一切勢いを緩めず雪崩込む。ここはモダン演奏だと一瞬間を置いて完全5度を叩き付けることが多いが、譜面を見れば直前は32分休符(ちなみに冒頭ヴァイオリンも32分音符だ)で、なるほど間髪入れずに突っ込むのが「楽譜遵守」になるのだろう。そして、この疾風怒濤の流れは演奏そのものの性格を決定づけるものでもあった。モダンとバロックどちらの様式にも順応するフレッシュな奏者が揃ったオケは十分な厚みがあり、機動力は抜群だ。そして渡辺祐介の指揮はフレーズを言い澱むことを是とせず、剛毅に全曲を邁進させてゆく。弦5部の緻密な連携の中から時折躍り出る管楽器の強奏がもたらす歪(ひずみ)も生々しい。275-8小節(譜例1)のホルンのE-FはFに行くにつれゲシュトプフにされ、近く訪れる301小節の展開部頂点の大荒れを予言する趣があった。

譜例1 ※事務局に2020年に出版されたヘンレ版のスコアがないので、以下の第九の譜例はベーレンライター版で代替しています(事務局)

いざ到達した頂点でもゲシュトプフは効果抜群に用いられる。この箇所の醍醐味は、327小節からの弦5部上3声とチェロの対立構造であろう。明確な意志のスタッカートと共に下行しようとする上3声に対し、強靭なトレモロを続けながら不屈の精神で上行を試みるチェロ群が激しく抗う(譜例2)。

譜例2 ※編注:このチェロの上昇音型にベートーヴェンは”ben marcato”と指示し、さらに楽節毎にsfを書き加えているが、ほとんどの指揮者はこの音型を重視していない。このことは指摘されるべきであろう(多田)

チェロ群は計5回抵抗を続け、上3声は3回下行する。つまりは前者の勝利を暗示しているのだろうが、ここで渡辺はチェロ群の上行を刻みつけるように浮き立たせた。ベートーヴェンの音画が存分に活きた瞬間だ。2020年でかくも恐ろしく響くのだから、初演を聴いた聴衆の衝撃と恐怖は如何ばかりだっただろうか?

第2楽章は譜面通りで、しかしマーラーもかくやという頻繁な音量変化の指示を着実に実行すればこれだけ過激な音楽が立ち昇るのだという証明であった。トリオの木管は古楽器には相当な難度を要求される速さであったが、438小節からのホルン(福川伸陽)はじめ実に鮮やかに駆け抜けた。驚いたのは楽章終結部(557小節~)の処理だ。557、558小節にはffおよびfの指示があるが、559小節のDには特に指示がない(譜例3)。

譜例3

これを愚直に守ったのであろう、楽章結尾はふっと全身を脱力するように閉じられた。こんなことはアーノンクールもやっていない過激な処理で、若干やり過ぎの感もあったが─「遵守」の姿勢は買いたい。

(C)藤本史昭

4つの楽章の中、第3楽章は最も穏健な演奏に徹したと感じた。古楽器の使用により、G-durでの木管による第2主題変奏(65小節~)が『メサイア』のピファのような牧歌的な色を帯びて聴こえたのは面白かったが、43小節からのTempo I箇所におけるヴィオラの交わりや、109小節の第1ヴァイオリンに施されたアクセントなどの刻印が甘かったのはやや残念。尤も後者はかなり速いパッセージ内なので演奏至難ではあるのだが。しばしば注目の的になるホルン独奏(96小節)は、4番ホルンの藤田麻理絵がバルブ無しのナチュラルホルンで実に見事に吹いた!

十分なチューニングを行ってから入った第4楽章は、自身が声楽家でもある渡辺の工夫が随所に聴かれ、大いに聴き応えがあった。楽章冒頭のPrestoが戻ってくる箇所は途中で音量を一気に落とし、216小節のバリトン登場に向けて4小節ほどかけて再び急激に盛り上げる大技を施した。ここからは声楽のディクションの見事さが至る点で目立った。順に見ていくが、まずは301小節のアルト以下3声の重唱。„Alle Guten, alle Bösen…“のGutenとBösenを尖らせ、詩と音楽のリズム感を際立たせた。595小節の男声合唱は全く怒鳴らず、612小節に登場する非情な(!)上のFも柔らかな発声で歌われる。最も感銘を受けたのは639小節、直前の„Welt?“のffから一瞬でppに転ずる„Such’ ihn über’m Sternenzelt! “だ。Such’のchを、実演でこんなにも明晰かつ美しく響かせられるとは!これぞ正にSternenzeltではないか…。655小節からの二重フーガも4声がクリアで、8小節に渡りAを伸ばすソプラノ(718小節~)も音程がぐらつくことがない。歴史的演奏に長けた演奏家が人選された今回の合唱団は、この数分間だけでも十全に真価を発揮した。

(C)藤本史昭

4人の独唱陣も方向性が一致し、その中でも特にバリトン黒田祐貴の充実には驚嘆するばかりであった。重くなく伸びやかな発声と言葉の粒立ちは、新時代を担う歌い手というべきだろう。彼らの最後の見せ場となる4重唱(830小節~)ではそれぞれが正確かつ伸びやかに歌いつつ、842小節の和音は語尾t含めて美しく決めた。ここが疎かにされたままPrestissimoへ進みどんちゃん騒ぎで終わる演奏も少なくないが─彼らの演奏は最後まで堅実で、地に足が着いていた。

順番が逆になったが、前半にも言及したい。オーケストラの結成公演でも披露された『プロメテウスの創造物』序曲の颯爽たる演奏に続く『ピアノ協奏曲第4番』では、独奏に川口成彦が登場した。フォルテピアノの音色は筆者が聴いた1階9列で音量的にギリギリというのが正直な印象。本来ならば最大でも中規模ホールで聴きたいところだが仕方がない。しかし川口の闊達な打鍵と音楽性への感銘は、音量的な厳しさを超えて伝わってきた。冒頭の主題提示はアルペジオで開始され、以後もカデンツァ(ユリウス・レントゲン作のものを川口がアレンジしたものだという)筆頭に、センス抜群の遊びが随所で光る。アンコールがまた新鮮で、ピアノ学習者の多くが取り組むであろうG-durのメヌエット。この曲をかくも表情豊かに語らせる演奏も稀であろう。

(C)藤本史昭

この夜みなとみらいホールで響いた「第9」は、コロナ禍における合唱活動における課題と希望の両方を伝えるものでもあった。独唱と合唱団は一人ずつ透明なパーティションによって区切られ(卑近な例だが、ラーメン屋の一蘭を想像いただくと分り易いだろう)、飛沫飛散防止対策とされていた。視覚上の驚きほどに演奏クオリティへの影響は聴き取れなかったのだが、やはりアンサンブルの難しさはあったと聞く。これは「課題」であろう。

では「希望」とはなにか。コロナ禍により大編成の合唱団による演奏が当面困難となったことで、2020年に響いた「第9」の殆どはプロ声楽家による少数精鋭が合唱を担った。筆者はこのみなとみらいでの公演以外にもう1公演そうした小編成による「第9」を聴いたが、両者に共通していたのは「例年になく言葉と声部の動きが聴こえる」ということだ。大編成合唱の大きな魅力は何よりその響きの厚みであり、大管弦楽と交わり重厚な音楽の創出に寄与してきた。マーラー作品などでその利点を我々現代の聴衆はよく認識しているところだろう。しかし、殊「第9」という作品に関しては、必ずしも100人規模の大編成を必要としない場面でも慣習的にそうした規模が用いられてきたのではないだろうか。第4楽章は声楽的というより器楽的な書法で書かれ、故に熟達した演奏家でも歌い熟すのは難しい。にも拘らず、「第9」がアマチュア合唱団のハレの場であるという側面が重視され、必ずしも彫琢が充分でない状態のまま本番にかけられることも残念ながらある。─果たして、それはベートーヴェン作品の継承という点で、あるべき姿なのだろうか?みなとみらいホールに響いた高純度の合唱を聴きながら、このコロナ禍はその「再考」の契機なのではないかと考えた。勿論大編成による「第9」を否定するつもりは毛頭ない(寧ろ筆者は普段好んで聴く)が、演奏形式の選択肢として小編成がより脚光を浴びるのではないか─これが、私が指摘するところの「希望」である。

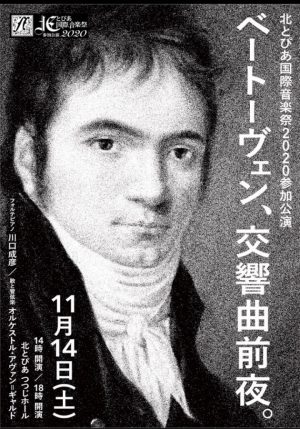

北とぴあ国際音楽祭2020参加公演 ベートーヴェン、交響曲前夜。

2020年11月14日(土) 北とぴあ つつじホール

みなとみらいホールでの「第9」公演の数日後、オルケストル・アヴァン=ギャルドのメンバーと川口成彦が今度は北とぴあに登場した。「ベートーヴェン、交響曲前夜」という題の通り、『交響曲第1番』成立前の作曲家に光を当て、かつ『七重奏曲』の全6楽章を3分割して他曲を挿入するという凝った構成だ。コントラバス奏者の布施砂丘彦(以前本紙エッセイにも登場した俊英である)がプログラムで言及するように、この一見まとまりを欠くような試みもまたピリオド的な視点に依拠している。ベートーヴェンの存命中は、現代のように交響曲全楽章が連続して演奏されたわけでは必ずしもない。そうした演奏会の様式を彼らなりの視点で復刻したということだ。

みなとみらいホールでの「第9」公演の数日後、オルケストル・アヴァン=ギャルドのメンバーと川口成彦が今度は北とぴあに登場した。「ベートーヴェン、交響曲前夜」という題の通り、『交響曲第1番』成立前の作曲家に光を当て、かつ『七重奏曲』の全6楽章を3分割して他曲を挿入するという凝った構成だ。コントラバス奏者の布施砂丘彦(以前本紙エッセイにも登場した俊英である)がプログラムで言及するように、この一見まとまりを欠くような試みもまたピリオド的な視点に依拠している。ベートーヴェンの存命中は、現代のように交響曲全楽章が連続して演奏されたわけでは必ずしもない。そうした演奏会の様式を彼らなりの視点で復刻したということだ。

いざ公演を聴くと、『七重奏曲』第2楽章と『チェロ・ソナタ第1番』の間の調性的関連(後者に登場する陥没楽句が前者と同じAs-dur)、『ピアノ・ソナタ第20番』と『七重奏曲』第3楽章に共通する主題といったように、プログラム全体が立体的な膨らみを内包していることに気づく。遠隔調への驚くべき旅は、9つの交響曲をはじめとするベートーヴェン音楽の大きな特徴でもある。このプログラムの組み方そのものが、既にこの作曲家へのオマージュでもあるわけだ。

オルケストル・アヴァン=ギャルド提供

演奏自体も秀逸で、オケを引っ張る名手が交響曲演奏とはまた違った側面をそれぞれ見せてくれた。その中でも特に、チェロ山本徹とフォルテピアノ川口成彦の指向性が見事一致した『チェロ・ソナタ』は変幻自在といってよく、互いに掛け合いながら高みへ上った。川口の独奏による『ピアノ・ソナタ第20番』も語彙の豊かさに舌を巻く。バス渡辺祐介の歌曲も含めて、川口は伴奏の域を優に超えた積極性を毎回発揮する。自然と、彼の音楽的な仕掛けに各メンバーがどう反応するかを愉しむという聴き方になった。

オルケストル・アヴァン=ギャルド提供

今回取り上げた2つの公演の意義を最後に総括するにあたり、触れなければいけない点がある。どちらの公演も、聴く者に「能動的な参加」を促していたという点だ。10日のベートーヴェンは、音量的には当然モダン・オケの大音量には敵わない(中プロの協奏曲など特にそうだ)。必然的に聴衆は、常以上に耳をそばだててすべての音を逃すまいという姿勢になる。そうして初めて聴こえてくる音があるはずだ。14日も音量的には同様だが、それ以上に布施によるプログラム・ノートが大きな効力を発揮した。そこで記されていた「既存の物語からベートーヴェンをアップデートする」という提言は、何もベートーヴェンに限った話ではなかろう。別に「ブラームスは交響曲第1番の完成に21年を費やした」というエピソードを念頭に置いてブラームスの第1番を聴かなくてもよいのだ。あまりに多くの物語で彩られている作曲家ベートーヴェン。敢えてお馴染みの物語抜きに聴いてみることで、一人ひとりの聴き手が新たな発見をすることが可能だろう。この「発見」こそ、演奏行為が「再現芸術」かつ「追創造」であるという揺るがぬ証拠なのだ。

(平岡 拓也)

<著者紹介>

平岡 拓也(Takuya Hiraoka)

1996 年生まれ。幼少よりクラシック音楽に親しみ、全寮制中高一貫校を経て慶應義塾大学文学部卒業。在学中はドイツ語圏の文学や音楽について学ぶ。大学在学中にはフェスタサマーミューザKAWASAKIの関連企画「ほぼ日刊サマーミューザ」(2015 年)、「サマーミューザ・ナビ」(2016 年)でコーナーを担当。現在までにオペラ・エクスプレス、Mercure des Arts、さっぽろ劇場ジャーナルといったウェブメディア、在京楽団のプログラム等にコンサート評やコラムを寄稿している。

1996 年生まれ。幼少よりクラシック音楽に親しみ、全寮制中高一貫校を経て慶應義塾大学文学部卒業。在学中はドイツ語圏の文学や音楽について学ぶ。大学在学中にはフェスタサマーミューザKAWASAKIの関連企画「ほぼ日刊サマーミューザ」(2015 年)、「サマーミューザ・ナビ」(2016 年)でコーナーを担当。現在までにオペラ・エクスプレス、Mercure des Arts、さっぽろ劇場ジャーナルといったウェブメディア、在京楽団のプログラム等にコンサート評やコラムを寄稿している。

平岡さんの過去記事はこちら

- 【STJ道外編】新鋭から重鎮まで ─三者三様の新日本フィル10月公演レポート(執筆:平岡 拓也)

- 【リレーエッセイ<STJ接触篇>①】コロナ禍が可視化したもの―クラシック音楽の生存とは(執筆:平岡 拓也)

- 【STJ第5号掲載】札幌交響楽団 東京公演2020(執筆:平岡 拓也)

※「投げ銭」するための詳しい手順はこちらからご確認いただけます