【STJ道外編】インバル指揮 1/12,13 都響スペシャル2021 レビュー(執筆:平岡 拓也)

桂冠指揮者エリアフ・インバルが指揮する東京都交響楽団の演奏会を聴いた。元々バルトーク『中国の不思議な役人』組曲とショスタコーヴィチ第13番『バービィ・ヤール』という、インバルが得意とする問題作(!)2つが組まれていたが、合唱団の出演が難しく来シーズンへの持ち越しとなった。代わりに登場したのが、ワーグナー×ブルックナーというこれまた鉄壁のプログラムだ。この2作をインバルはベルリン放送交響楽団(現ベルリン・ドイツ交響楽団)との1989年来日公演でも指揮した。特に1月12日の上野では曲目・指揮者・会場まで32年前と全く同じ条件となり、往年のインバル・ファンは懐かしんだことだろう。

桂冠指揮者エリアフ・インバルが指揮する東京都交響楽団の演奏会を聴いた。元々バルトーク『中国の不思議な役人』組曲とショスタコーヴィチ第13番『バービィ・ヤール』という、インバルが得意とする問題作(!)2つが組まれていたが、合唱団の出演が難しく来シーズンへの持ち越しとなった。代わりに登場したのが、ワーグナー×ブルックナーというこれまた鉄壁のプログラムだ。この2作をインバルはベルリン放送交響楽団(現ベルリン・ドイツ交響楽団)との1989年来日公演でも指揮した。特に1月12日の上野では曲目・指揮者・会場まで32年前と全く同じ条件となり、往年のインバル・ファンは懐かしんだことだろう。

提供:東京都交響楽団 (c)堀田力丸

前半はワーグナー『トリスタンとイゾルデ』前奏曲と愛の死。他の作曲家に隠れてあまり知られていないが、インバルはワーグナーの大家でもある。90年代にトリノのRAI国立響と『指環』全曲を演奏会上演しているほか、13年にフランダース・オペラで『パルジファル』(T. グルバカ演出。息子ダニエルと振り分けた)、ガリシア響で『トリスタンとイゾルデ』演奏会形式を振っている。都響では特別客演指揮者(1995-2000年)時代に1幕ずつ上演した『ワルキューレ』を覚えている方も多いだろう。

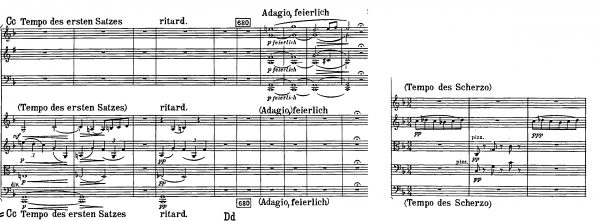

彼のワーグナーは濃厚な旋律に溺れたり、野太い轟音が終始続くといった演奏では全くない。トゥッティの響きは厳格に統率され、その中で浮き上がるべきライトモティーフは異様なまでの明晰さを帯びる。その特徴は6年前の都響、また17年と19年に来日したベルリン・コンツェルトハウス管との演奏でも明白だったが、今回は更にその特徴を強めたように思える。まず「前奏曲」冒頭のチェロ群による「憧憬の動機」からフレージングが隅々まで徹底されており、声部が増えて響きに厚みが増してもその徹底は変わらない。終結近くでは、音楽が収斂する中で抗うように刻み付けられるヴィオラ(譜例1)が切々と迫る。

「愛の死」は一層インバルの技が冴え渡り、精緻な管弦楽のコントロールによりイゾルデの浄化が紡がれた。『神々の黄昏』などでも顕著なようにワーグナーは昂ぶる感興をしばしば旋回音型で表現するが、木管が歌い継ぐこの音型(譜例2)を明晰に届けるべく、インバルは音型が現れる度に弦を抑えてバランスをとる。

続く「愛の死動機」の音価を切り詰めて変形させた弦のトレモロは音高の変化をはっきり弾かせ(譜例3)、完全な形で木管に動機が渡ると一気に音楽は甘く拡がる。それをやはりトレモロで支える弦の高域はイゾルデの愛の成就を祝福するかのように輝かしい。

そして到達する第1の頂点ではヴァイオリンの強弱を緻密に実行しつつ、ヴィオラのリズムに強靭な推進力を与え、更なる法悦の絶頂(in des Welt-Atems wehendem All —)へ駆け上がる。この瞬間、一小節遅れて強烈に鳴らされる金管の和音(譜例4)のなんと立体的だったことか!

最後の驚きは、終結に向かい下行するトレモロもはっきりと粒立てて弾かれたことだ(譜例5)。

こんな処理は初めて聴いた。「決してルーティンではない」[i]というインバル自身の言葉に偽りがないことを裏付ける試みであろう。同時にこの試みは都響との堅い信頼の証左でもあり、改めて両者の調和のとれた関係の稀有さをも思い知ったのである。

提供:東京都交響楽団 (c)堀田力丸

後半はブルックナーの交響曲第3番、1873年初稿版による演奏である。ノヴァーク校訂による第1稿の楽譜が1977年に出版された5年後、このヴァージョンを世界で初録音した指揮者がインバルというのはよく知られていることだ。第4番と第8番も彼はフランクフルト放送響と第1稿で録音を遺しているが、近年の彼は第4番に関しては専ら第2稿を好んで取り上げ、長年第1稿に拘ってきた第8番も19年に都響の求めに応じて第2稿に挑戦、目覚ましい成果を上げた(同団YouTubeチャンネルで全曲視聴可能)。しかしこと第3番に関しては、3つの主要な版のうち彼が第1稿以外を振ったという話は聞いたことがない。インバルはブルックナー、それも特に初稿に惹かれる理由として毎度その音楽の前衛性を指摘[ii]し、この作曲家をストラヴィンスキーやメシアンと並べて語る[iii]。そしてブルックナーの全交響曲の中でも特に第3番の初稿は、後年の2版に比べてもその前衛性が際立っている。この交響曲が「ワーグナー交響曲」という愛称で呼ばれる所以であるワーグナー作品からの大胆な引用が全曲に散りばめられ、歌唱楽段(gesangsperiode)や動機群という形で重要な役割を果たしていること、演奏難易度の高さ等が具体的な特徴として挙げられるだろう。しかし聴衆はおろか、初演予定だった指揮者ヨハン・ヘルベックとウィーン・フィルにすら作品が理解されず「演奏不可能」の烙印を押され、第1稿の初演は中止となってしまった。ブルックナーは度重なる改訂を行い、最終的に第3稿では400小節以上も短くなった。インバルは「ブルックナーの場合、第1稿こそが彼が一番書きたかったことだろうと」[i]考えており、その価値を知らしめるために自ら世界初録音を行い、世界中のオーケストラで第1稿を振り続けているのだろう。

提供:東京都交響楽団 (c)堀田力丸

そんな「初稿のパイオニア」インバルが振る第3番は、これまでの彼の正規録音2種とも全く異なる、2021年最新アップデート版であった。まず第1楽章からあまりに多くの音が聴こえてきて、しかもトゥッティの解像度が高く、パーツががしりと噛み合っている。情報量、管弦楽の輝かしさに重量感、全てに圧倒されそうになりながら必死に聴取したというのが正直なところだ。

まず第1楽章。冒頭部が丸ごとA-durに転じて繰り返される練習番号B(79小節、譜例6)では冒頭と異なりティンパニが小節頭に参加するが、これに連動してコントラバスを強調した(ティンパニのない3拍目は楽譜のままpp)。これでリズムの縁取りがより明晰になり、1回目を凌駕する伽藍の創出が可能となった。

Dからの第2主題では、160小節ではチェロが前面に躍り出て楽譜指定の通り「際立つ(hervortretend)」(譜例7)。

しかしここは続くEの序奏の役割を果たしているのだ。Eでは再度第2主題が響くが、この箇所の弦5部で旋律を担うのはまさにチェロ。チェロを印象付けた直後で主題を担わせることで、視覚的にも円滑な連携を可能とした。

さらなる衝撃は展開部冒頭Kでやってきた。第1主題の反行型を奏でる低音楽器の入り(譜例8)をインバルはpからfに変更、強烈なインパクトをもって開始した。

応じるヴィオラ(305小節)も決然とした表情だ。巨大ロボットが唸りを上げて起動して立ち上がるが如し。一瞬木管とホルンが柔和に語るが、Mから全軍進撃が開始されるともう何人たりとも止めることは出来ない。進軍の中突如ヴィオラが一拍早く出て旋律を先導(譜例9)し─これはベートーヴェン「第9」第4楽章のAlle menschenと全く同じ手法である─この流れはフルートとクラリネットによる第1主題断片へと引き継がれ、次第に音価を短く切り詰めてゆき、いよいよ背筋も凍る展開部頂点のO(譜例10)へと達する。

ここは譜面を見れば一目瞭然だが、1ページ全てをアクセントが覆い尽くしている。インバルはダウンボウで重量をもって刻みつけ、かつ急激にテンポを落として主題を轟かせた。ティンパニも乾坤一擲の一発で助太刀する(380小節)。そして390小節以降は弦の躍動をバネにして漸進的に加速(譜例11)、一気呵成にゼクエンツを進む。KからPまでは僅か数分間しかないが、何たる情報量だろうか。

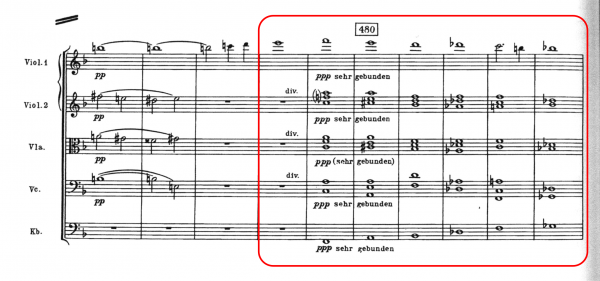

展開部と再現部を接続し、第1稿の大きな魅力の一つである引用が相次ぐRの仕上げもまた、息を呑むほどに美しい。『トリスタン』の「愛の死動機」(463小節)→自身の「交響曲第2番」(469小節)→『ワルキューレ』の「眠りの動機」(479小節)と続くが、最後の「眠りの動機」の美しさはどう喩えればよいのか(譜例12)。ディヴィジの弦5部はどこまでも澄み渡り、もはや情緒すら漂ってこない極北の美だ。人間の姿形の見えない蒼穹とだだっ広い地平線が眼前に広がる。

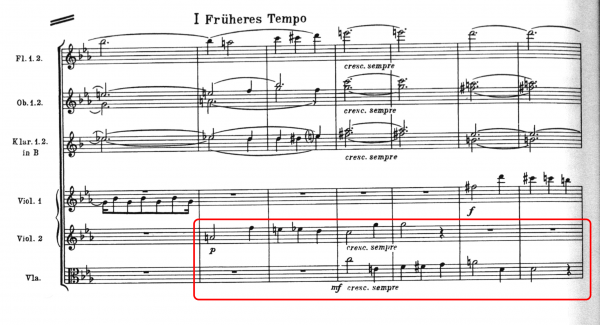

483小節で第1ヴァイオリンだけが躊躇いつつ動いて初めて、現世に帰ってこれた。そして迎える再現部では、Wの第3主題突入に向けての盛り上げが提示部以上に苛烈さを増す。声部が増えていることに加え、一音ずつアクセントが付加されたトランペット、来たる主題の音型を予告する第2ヴァイオリン(譜例13)をインバルが思い切り強調しているのだから当然だ。

Xに始まるコーダでは再び管弦楽のバランスが冴え渡り(譜例14)、第3ホルンが吹く第1主題断片、トランペットやトロンボーンによる楽章冒頭モティーフ(D-A-D)、弦やファゴットの半音階でのバッソ・オスティナート(明らかにベートーヴェン「第9」が念頭にあろう)を全て聴き取れた。

マルチマイクの録音ならともかく、実演でここまで聴こえることがあるのか─。ルバートをかけ到達する頂点での破壊的な不協和音は、ブルックナー最後の「第9番」の萌芽がここにあることを伝えてくれた。

第2楽章も弦5部筆頭に分厚く歌うが、その歌はあくまで細部の彫琢の積み重ねであった。僅か一音でpからffに達する15小節での呼吸の深さををまず特筆すべきだ。Bからヴィオラが出す第2主題(33小節)は『トリスタン』冒頭「憧憬の動機」の反行型だが、更にその反行型がIからのヴィオラに現れる。これはつまり「憧憬の動機」そのものになるわけだが、pで始まるこの箇所をインバルは存在感を持って(mfくらいだったか?)弾かせた(譜例15)。

こうした細かな音型の抽出により、ワーグナー引用と楽曲独自の主題が有機的な連関を持つのだ。そして音楽は、第1稿特有の要素として最も有名なものの一つである『タンホイザー』の「巡礼の合唱」引用(234小節)へと向かうが、パウゼを経てこの部分を導入する弦5部にインバルは大胆に手を入れた。ここ(譜例16)は第1ヴァイオリンのみが上行と下行を繰り返す細かなパッセージを弾くのだが、彼はここを第2ヴァイオリンにも弾かせたのである!この措置により、どんなに金管がffで壮麗に吹いても弦が埋もれないというメリットは確かにあった。

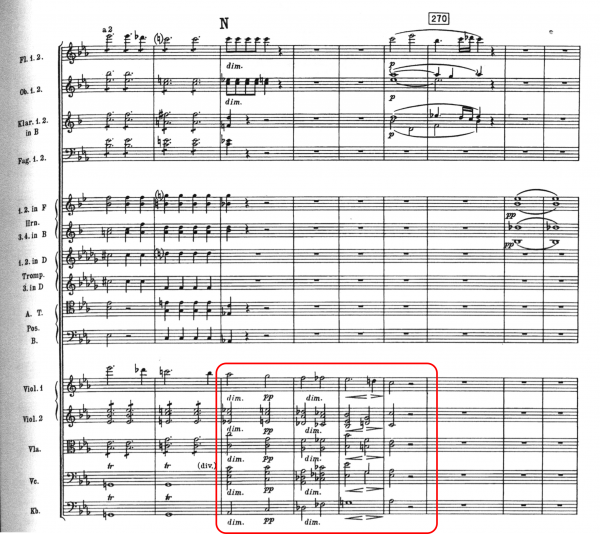

楽章終盤Nでは再び「眠りの動機」引用があるが、ここは第1楽章のそれに比べ突出しない。しかし今回注目すべきは木管の第1主題回想が続く点(譜例17)で、この響きは実際の『ワルキューレ』第3幕第3場の「ヴォータンの告別」での管弦楽を否が応でも連想させる。あちらは木管→弦の順序であったが。

スケルツォの造りはシンプルだ。しかし最低限行き届くべき仕事が為されており、音楽的に些かの不足も感じない。弦の旋回音型の中から出現する不規則なリズム(この癖になるビート感は後の稿では随分後退してしまう)に付されるアクセントがオケ全体に徹底されているし、トランペットのスタッカートも反復含めて毎回しつこく強調していた。インバルはこうしたリズムの処理に特に厳しい。第3楽章では主部の67小節以降、トリオ全体で大活躍するヴィオラ群の豊かな音色と統一感が特に見事だった。基本2つ振りで進む快速テンポの中で、性急でなくかつ鈍重にならず、余裕さえ感じさせた。

提供:東京都交響楽団 (c)堀田力丸

第4楽章にもまた、後年の稿に比べて第1稿ならではの前衛性が凝縮されている。インバルはその特異な魅力を損なうことなく、かつ老練な技を用いて緊密に構築した。金管による勇壮な第1主題に続いて、聖のコラールと俗のポルカが融合した第2主題が楽しげに現れる。この中に木管がまたもや「愛の死動機」で、それも5回も闖入する(譜例18)が、この木管群はしっかりと念押しされる。

これだけ『トリスタン』が頻繁に聴こえてくると、前半のプログラミングは正解だったのだなと思わざるを得ない。Kからの第3主題はマルカートかつffで登場するが、かなり急激なデュナーミクの対比を伴っており、241小節ではpppにまで達し(譜例19)、再びffに戻る。この幅広い強弱の弾き分けが徹底されていたのも好感が持てる。これでも「インバルは強奏ばかり」だろうか?

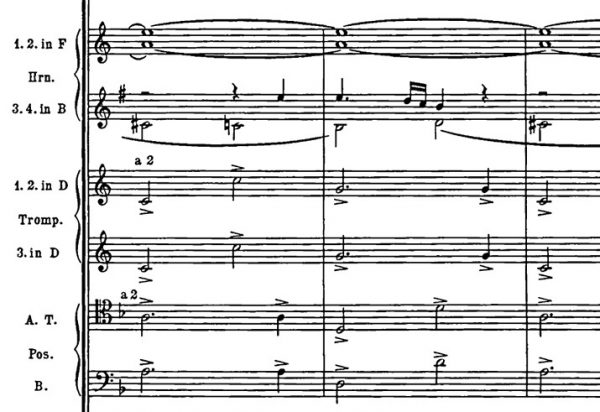

ブルックナーの天才が際立ち、特に高度なアンサンブルが要求される展開部もめっぽう面白い。急速な四連符の拍頭アクセントは遵守しつつ、弾き飛ばさないギリギリの速さで邁進した。特にQからの野趣溢れる疾走(管弦楽が2群に分かれ、2小節単位でタイマンを張るようだ!)は手に汗握り、その中にあっても僅か2小節の第3・第4ホルンのクレッシェンドも充分すぎるほど浮かび上がるのがまた見事(譜例20)。

到達するSは、もはや取っ組み合いの大喧嘩の様相だ。何事も無かったようにEtwas langsamerに戻り、427小節で再び暴れ回るあたり、緊密な構成とは言えそうにないが─とにかく堪らないではないか。

主題群が登場順に現れる再現部では、やはり厳めしい第3主題再現での619小節のホルン(譜例21a)にゾクリとした。ドルチェかつレガートに化けた主題に喚起されたかのように、続くディヴィジの第1ヴァイオリン(譜例21b)をインバルは思い切り甘く歌わせ、主題が融解していくかのような表情を与えた。

先行楽章の丁寧な回想(譜例22)とそれらの否定で再度ベートーヴェン「第9」の手法に倣ったのち、交響曲はいよいよ終結へ歩みを進める。

ここで最後の最後にまだ衝撃が待っていたのだ。弦が楽章冒頭の急速な4連符を、ホルンは殺人的(!)な3連符をそれぞれ刻み付ける轟々たるコーダ。余談だが、筆者は唐突に訪れるこの狂乱のコーダを聴く度に『ジークフリート』第1幕幕切れにおける管弦楽の跋扈を連想する─『指環』の初演は、ブルックナー第3番第1稿の3年後のことである。閑話休題。このコーダの最後(譜例23)で、インバルはなんと明らかに楽譜にないD-A-Dモティーフをトランペットに最強奏させた。

フランクフルト放送響との世界初録音(82年)、ベルリン響とのライヴ盤(04年)のいずれでもこんな処置はしていない。後続稿(譜例24)から借用したものであろうが、しかしよくこんなことを考え付くものだ。これにより第1楽章冒頭のD-A-Dが回帰し、円環を閉じることになる。

きっとインバルは第1稿の前衛性を今なお重視しつつ、交響曲の最初と最後を同じモティーフで締めることが可能な第2稿、第3稿の良さも捨て難く、結果このような折衷案を採ったのではないか。実際ブルックナーは第6番や第7番でも同様の統一を図っているので、用法として違和感はない─耳にした瞬間こそ驚愕であったが。

提供:東京都交響楽団 (c)堀田力丸

どのオーケストラにとってもそうであったように、都響の2020年は華々しいプログラムが次々と中止や変更を余儀なくされた厳しい一年であった。年始早々の席数制限復活など、状況はお世辞にも好転しているとは言えない。だがそんな中、インバルは来日した。今年で85歳という高齢になる彼だが、14日間の隔離を受け入れ、その負担など微塵も音楽には滲ませずに手腕を示してくれた。ブルックナーの第3番第1稿はしばしば冗長と評されるが、そう感じる暇も与えぬ程に各動機群や主題を克明に響かせ、連携させ、楽曲の魅力を聴衆に提示したのである。また都響も苦難を経て来日した彼に全力で応え、見事に彼のサウンドを体現した。筆者は久々にこのオーケストラを聴いたが、相変わらず在京オケ屈指の強靭な合奏力と音色美を湛えていたし、金管は更に力を増したように思う─ホルンのゲスト首席・濵地宗の牽引がとりわけ抜群だ。

提供:東京都交響楽団 (c)堀田力丸

公演のひと月前に都響が16型編成を在京オケでいち早く復活させたこと(サントリーホールにおける在京オケの16型復活はコロナ禍以降、インバルの公演が初)、隔離含めたスケジュールの余裕がインバル側にあったこと、緊急事態宣言発出も辛うじて公演が実施されたこと、等々─この公演が開催されたことは、多くの関係者の尽力や幸運の集積であっただろう。その意味でもこのインバルによるワーグナー&ブルックナーは、いつにも増して記念碑的な演奏会となったのである。

(平岡 拓也)

[i] エリアフ・インバル インタビュー. 2016年10月24日.

[ii] Sinfonia Romântica | 02 Fev 2018. 2018年1月31日.

[iii] Le chef Eliahu Inbal fête ses 80 ans à la Philharmonie de Paris avec le flûtiste Emmanuel Pahud. 2016年3月4日.

<著者紹介>

平岡 拓也(Takuya Hiraoka)

1996 年生まれ。幼少よりクラシック音楽に親しみ、全寮制中高一貫校を経て慶應義塾大学文学部卒業。在学中はドイツ語圏の文学や音楽について学ぶ。大学在学中にはフェスタサマーミューザKAWASAKIの関連企画「ほぼ日刊サマーミューザ」(2015 年)、「サマーミューザ・ナビ」(2016 年)でコーナーを担当。現在までにオペラ・エクスプレス、Mercure des Arts、さっぽろ劇場ジャーナルといったウェブメディア、在京楽団のプログラム等にコンサート評やコラムを寄稿している。

1996 年生まれ。幼少よりクラシック音楽に親しみ、全寮制中高一貫校を経て慶應義塾大学文学部卒業。在学中はドイツ語圏の文学や音楽について学ぶ。大学在学中にはフェスタサマーミューザKAWASAKIの関連企画「ほぼ日刊サマーミューザ」(2015 年)、「サマーミューザ・ナビ」(2016 年)でコーナーを担当。現在までにオペラ・エクスプレス、Mercure des Arts、さっぽろ劇場ジャーナルといったウェブメディア、在京楽団のプログラム等にコンサート評やコラムを寄稿している。

平岡さんの過去記事はこちら

- 【STJ道外編】オルケストル・アヴァン=ギャルドが寿ぐベートーヴェン・イヤー(執筆:平岡 拓也)

- 【STJ道外編】新鋭から重鎮まで ─三者三様の新日本フィル10月公演レポート(執筆:平岡 拓也)

- 【リレーエッセイ<STJ接触篇>①】コロナ禍が可視化したもの―クラシック音楽の生存とは(執筆:平岡 拓也)

- 【STJ第5号掲載】札幌交響楽団 東京公演2020(執筆:平岡 拓也)

※「投げ銭」するための詳しい手順はこちらからご確認いただけます